![Tod in Lissabon]()

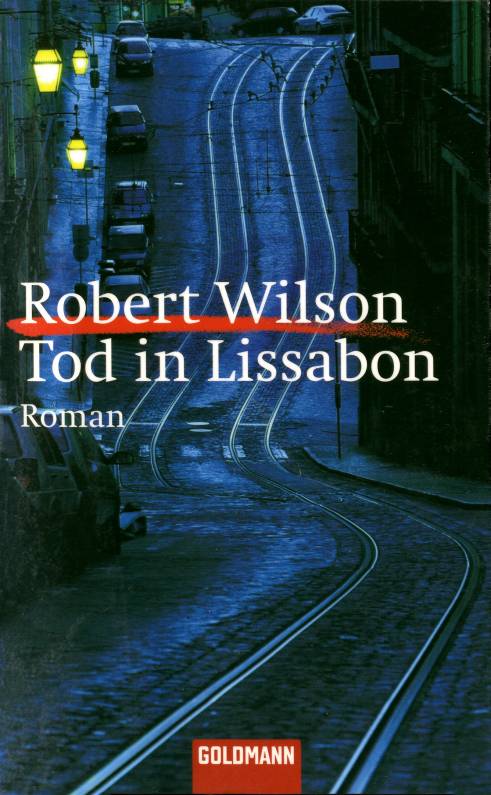

Tod in Lissabon

eine kleine, stämmige Frau von kaum mehr als eineinhalb Meter Größe mit dunklem, glänzendem Haar, das sich eng an ihrem Kopf lockte. Sie war die Art Mensch, die man einmal sieht und ihr sofort vollkommen vertraut, eine Frau, die Dr. Oliveira als Hausangestellte vielleicht gar nicht verdient hatte. Auf einer steilen Kopfsteinpflaster-Straße holte ich sie ein. Sie schreckte sichtlich zusammen.

»Können wir uns kurz unterhalten?«, fragte ich.

Sie wollte nicht.

»Lassen Sie uns ein Stück laufen«, sagte ich und trat auf die Straße, um ihr den schmalen, im Schatten liegenden Bürgersteig zu überlassen. »Sie sind aufgewühlt?«

Sie nickte.

»War Dona Oliveira ein guter Mensch?«

»Das war sie«, sagte Mariana. »Eine unglückliche Frau, aber ein guter Mensch.«

»Werden Sie weiter für Dr. Oliveira arbeiten?«

Sie antwortete nicht. Ihre flachen Absätze klapperten über die Pflastersteine.

»War Catarina ein guter Mensch, Mariana?«

»Ich arbeite seit neun Jahren für Dr. Oliveira. So lange habe ich Catarina gekannt, neun Jahre jedes Wochenende und jeden Sommer, Inspektor … und nein, sie war kein guter Mensch, aber das war nicht ihre Schuld.«

»Selbst als Sechsjährige nicht?«

»Ich verstehe etwas vom Unglück, Inspektor, und das der Reichen ist nicht groß anders als das der Armen. Mein Mann ist ein Trinker. Es verändert ihn, und er macht meine Kinder unglücklich. Aber er liebt seine Kinder wenigstens, wenn er nüchtern ist.«

»Und Dr. Oliveira tut das nicht?«

Sie antwortete nicht. Sie brachte es nicht über sich, einen solchen Vorwurf zu äußern.

»Dona Oliveira hat versucht, dem Kind so viel Liebe zu geben, wie sie konnte, aber Catarina wollte sie nicht. Sie hat ihre Mutter gehasst, und wissen Sie, was das Seltsame ist? Sie hätte alles für ihren Vater getan.«

»Dona Oliveira hat mich am Abend vor ihrem Tod besucht.«

Mariana bekreuzigte sich hastig.

»Sie hat mir erzählt, Dr. Oliveira hätte Catarina sexuell missbraucht.«

Mariana rutschte auf einem Pflasterstein aus, und ich fing sie auf. Sie lehnte sich mit entsetzter Miene an eine Mauer.

»Dona Oliveira hat gesagt, dass Sie diese Vorwürfe bestätigen würden«, sagte ich. »Stimmt das, Mariana?«

Sie schluckte heftig und schüttelte den Kopf. Die Straße war heiß, hell und leer, der Himmel über den weißen Mauern im gleißenden Sonnenlicht strahlend blau. Eine Brise vom Meer wehte Essensgerüche herüber. Mariana sah mich an, als wäre ich ein Fremder mit einem Messer. Sie strich sich ein paar Krümel abgeblätterten Putz von der Schulter.

»Dann hätte ich in diesem Haus nicht bleiben können«, sagte sie.

Ich wollte es dabei belassen, konnte jedoch dem Drang nicht widerstehen, die Frage zu stellen, die ich beiden Oliveiras nicht hatte stellen können.

»Wessen Tochter ist sie, Mariana?«

»Wer?«, fragte sie verwirrt.

»Catarina.«

»Ich verstehe nicht.«

Ich beließ es dabei. Ein Wagen polterte die Straße hinunter, Reifen rumpelten über das Pflaster. Ich trat hinter Mariana und folgte ihr zur im kühlen Schatten der Bäume liegenden Hauptstraße. Am Eingang des Supermarktes verabschiedete ich mich mit einer letzten leichten Frage von ihr. Erleichtert erklärte Mariana mir, dass Teresa Oliveiras Freundin eine Engländerin namens Lucy Marques war, und nannte eine Adresse in São João do Estoril.

Ich nahm den Zug nach São João do Estoril und ging vom Bahnhof etwa einen Kilometer landeinwärts, bis ich vor einem im alten Stil gehaltenen Neubau mit Toren, einer runden Auffahrt und einer breiten Treppe zu einem Portikus stand. Ich stellte mich einer Gegensprechanlage mit Videokamera vor, und das Tor wurde elektrisch geöffnet.

Ein stämmiges Hausmädchen von den Kapverdischen Inseln führte mich über einen marmorgefliesten Boden ins Wohnzimmer. Im Fernsehen lief eine englische Seifenoper. Lucy Marques hatte die Füße hochgelegt und hielt in der einen Hand eine Fernbedienung und in der anderen ein volles Glas. Auf dem Boden neben ihr lag ein Stapel Hello! -Magazine. Sie schaltete den Fernseher aus.

»Ich spreche kein verdammtes Portugiesisch«, sagte sie und wollte mich fortwinken, »wenn Sie also nicht Gin-Tonic sprechen, können Sie gleich wieder abhauen.«

»Mein Gin-Tonic ist ziemlich gut«, sagte ich.

»Wirklich? Dann geben Sie mir einen Nagel.«

»Einen was?«

»Schon beim ersten Anlauf durchgefallen, Inspektor. Einen Sargnagel, einen Krebsstängel, eine gottverdammte Kippe … aus der

Weitere Kostenlose Bücher