![Todesdämmerung]()

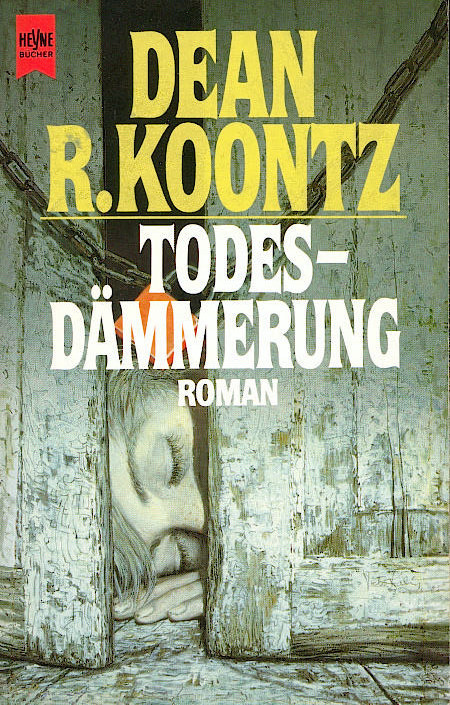

Todesdämmerung

sagte leise:

»Bist du bereit, Mutter Grace?«

»Ja«, sagte sie.

Sie schloß die Augen. Einen Augenblick lang sah sie nichts, nur Finsternis. Aber dann stellte sie schnell den Kontakt mit der Geisterwelt her, und Lichter erschienen hinter ihren Augen, Fontänen und Punkte und sich windende Ge bilde aus Licht, einige grell, andere schwach, in allen Rottönen natürlich, weil sie Geister und spektrale Energien waren und dies in ihrer Existenzebene ein roter Tag war. Es war ein derart roter Tag, wie Grace ihn noch nie erlebt hatte. Die Geister umschwärmten sie ringsum, und sie bewegte sich zwischen ihnen, als entschwebte sie in eine Welt, die auf die Innenseite ihrer eigenen Augenlider gemalt war. Zuerst schwebte sie langsam. Sie fühlte, wie ihr Bewußtsein und ihr Geist sich von ihrem Körper trennten, langsam das Fleisch hinter sich ließen. Sie war sich noch der temporalen Ebene bewußt, in der ihr Körper existierte — der Geruch brennender Kerzen, der harte Eichenstuhl unter ihr, ein gelegentliches Rascheln oder ein Murmeln eines ihrer Jünger. Aber schließlich verblaßte das alles. Sie wurde schneller, bis sie dahinraste, schließlich flog und dann wie von Raketen getrieben durch die lichtbefleckte Leere schoß, schneller und schneller, mit berauschender, jetzt Übelkeit erregender, jetzt erschreckender Geschwindigkeit —

Plötzliche Stille.

Sie war tief in die Geisterwelt eingedrungen, hing reglos da, als wäre sie ein Asteroid in einem fernen Winkel des Weltalls. Sie war nicht länger imstande, die Welt, die sie hinter sich zurückgelassen hatte, zu sehen, zu hören, zu riechen oder zu fühlen. Jenseits einer endlosen Nacht bewegten sich rotgetönte Geister aller Art in allen Richtungen, manche schnell, manche langsam, manche zielstrebig, manche planlos, die einen Abenteuern nachgehend, die anderen mit heiligen Verrichtungen beschäftigt, die Grace nicht durchschauen konnte.

Grace dachte über den Jungen nach, über Joey Scavello. Sie wußte, was er wirklich war, und wußte, daß er sterben mußte. Aber sie wußte nicht, ob die Zeit schon gekommen war, ihn zu beseitigen. Sie hatte diese Reise in die Geisterwelt aus dem einzigen Grund angetreten, um nachzuforschen, wann und wie sie mit dem Jungen verfahren sollte.

Sie hoffte, den Auftrag zu erhalten, ihn zu töten. Sie sehnte sich so sehr danach, ihn zu töten.

9

Der doppelte Whisky schien Christine Scavello etwas beru higt zu haben, wenn auch noch nicht ganz. Sie lehnte sich schließlich in ihrem Sessel zurück; ihre Hände waren nicht länger ineinander verkrampft, aber sie wirkte immer noch angespannt und sichtlich labil.

Charlie saß immer noch auf der Schreibtischkante, einen Fuß auf dem Boden. »Zumindest so lange, bis wir wissen, wer diese alte Frau ist und mit was für einer Art von Mensch wir es zu tun haben, sollten wir Joey rund um die Uhr zwei bewaffnete Leibwächter geben.«

»Ja, in Ordnung. Tun Sie es.«

»Geht der Junge zur Schule?«

»Zur Vorschule. Die reguläre Schule beginnt für ihn im nächsten Herbst.«

»Wir werden ihn so lange nicht zur Vorschule schicken, bis sich das gelegt hat.«

»Das wird sich nicht einfach legen«, sagte sie gereizt. »Nun, natürlich habe ich damit nicht gemeint, daß wir einfach abwarten wollen. Ich wollte sagen, wir werden ihn so lange nicht in die Vorschule schicken, bis wir mit dieser Geschichte Schluß gemacht haben.«

»Werden zwei Leibwächter reichen?«

»In Wirklichkeit werden es sechs sein. Drei Zweierteams, die in Acht-Stunden-Schichten tätig sind.«

»Trotzdem werden es in jeder Schicht nur zwei Männer sein, und ich —«

»Zwei schaffen das. Sie sind gut ausgebildet. Das kann übrigens recht teuer werden, wenn —«

»Ich kann es mir leisten«, sagte sie.

»Meine Sekretärin kann Ihnen ein Gebührenblatt geben.«

»Wenn Sie wollen. Ich kann bezahlen.«

»Was ist mit Ihrem Mann?«

»Was soll mit ihm sein?«

»Nun, was denkt er über all das?«

»Ich habe keinen Mann.«

»Oh. Es tut mir leid, wenn —«

»Ich brauche kein Mitgefühl. Ich bin keine Witwe und bin auch nicht geschieden.« Hier war wieder die Direktheit, die er in ihr wahrgenommen hatte; ihre Weigerung, der Frage irgendwie auszuweichen, war erfrischend. »Ich war nie verheiratet.«

»Ah«, sagte er.

Obwohl Charlie überzeugt war, daß da nicht die geringste Andeutung von Mißbilligung in seiner Stimme gewesen war, erstarrte Christine, als ob er sie beleidigt hätte. »Was versuchen Sie mir da zu

Weitere Kostenlose Bücher