![Todesdämmerung]()

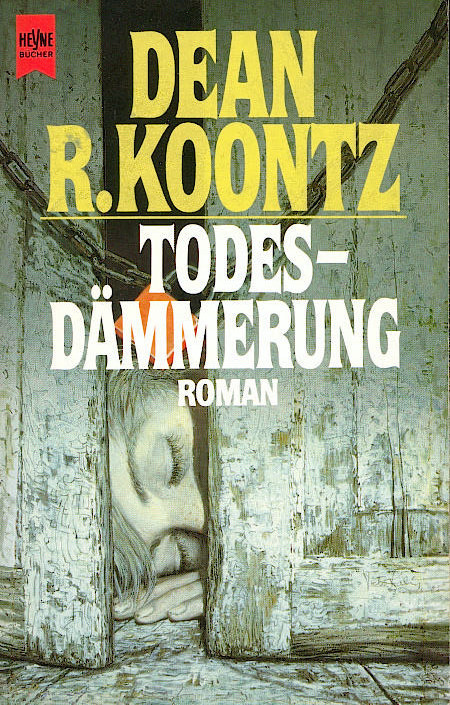

Todesdämmerung

Zukunft mehr als nur eine Beziehung zwischen Ermittler und Klient war. Es war ein schönes, warmes Gefühl. Nur schade, daß es nicht von Dauer sein würde.

14

Zwei Revolver und zwei Schrotflinten lagen auf dem Tisch in der Waffenkammer. Alle vier Waffen waren geladen worden. Neben ihnen standen Schachteln mit weiterer Munition.

Mutter Grace hatte Edna Vanoff mit einem Auftrag weggeschickt. Sie und Kyle waren alleine.

Kyle griff nach der Schrotflinte. »Ich werde den Angriff führen.«

»Nein«, widersprach Mutter Grace.

»Nein? Aber du hast mir immer gesagt, daß ich das dürfte.«

»Der Junge wird nicht leicht zu töten sein«, sagte Mutter Grace.

»So?«

»Er ist nicht menschlich. In seinen Adern fließt Dämonenblut.«

»Mir macht er keine Angst«, sagte Kyle.

»Das sollte er aber. Seine Kräfte sind groß, und sie wachsen jeden Tag.«

»Aber ich habe die Kraft des Allmächtigen Gottes hinter mir.«

»Trotzdem wird dieser erste Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern.«

»Ich bin bereit zu sterben«, sagte er.

»Ich weiß, mein lieber Junge. Ich weiß. Aber ich darf das Risiko nicht eingehen, dich gleich zu Anfang dieser Schlacht zu verlieren. Du bist zu wertvoll. Du bist mein Band zwischen dieser Welt und dem Geisterreich.«

»Ich bin auch der Hammer«, sagte er verdrießlich.

»Ich weiß um deine Kraft.«

Sie nahm ihm die Schrotflinte weg und legte sie wieder auf den Tisch.

Er verspürte den schrecklichen Drang, nach irgend etwas zu schlagen, natürlich im Namen Gottes. Er hatte es nicht mehr nötig, Schmerz und Vernichtung über die Unschuldigen zu bringen, nur um daraus Befriedigung zu ziehen. Diese Tage waren für immer vorbei. Aber er sehnte sich danach, ein Soldat Gottes zu sein. Seine Brust spannte sich dabei.

Er hatte sich auf den Angriff heute abend gefreut. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. »Der Hammer Gottes«, erinnerte er sie.

»Und zur rechten Zeit wirst du eingesetzt werden«, versicherte sie ihm.

»Wann?«

»Wenn es eine echte Chance gibt, das Kind zu vernichten.«

»Was? Wenn es heute abend keine Chance gibt, ihn zu vernichten, warum versuchen wir es dann überhaupt, die sen kleinen Bastard zu erwischen? Warum warten wir nicht?«

»Weil wir, wenn wir Glück haben, ihm wenigstens weh tun können, ihn verwunden können«, sagte Mutter Grace. »Und das wird sein Selbstvertrauen erschüttern. Im Augenblick glaubt diese kleine Bestie, daß wir ihr nie Schaden zufügen können. Wenn Joey zu glauben beginnt, daß er verletzbar ist, wird er noch verletzbarer werden. Wir müssen zuerst sein Selbstvertrauen erschüttern, verstehst du?«

Kyle nickte widerstrebend.

»Und wenn wir großes Glück haben«, sagte Grace, »Wenn Gott mit uns ist und der Teufel nicht aufpaßt, könnten wir es schaffen, die Mutter zu töten. Dann wird der Junge alleine sein. Der Hund ist bereits weg. Wenn die Mutter auch noch entfernt wird, wird der Junge niemanden haben, und dann wird sein Selbstvertrauen zusammenbrechen, und er wird höchst verletzbar werden.«

»Dann laß mich die Mutter töten«, bettelte Kyle.

Sie lächelte ihm zu und schüttelte den Kopf. »Mein lieber Junge, wenn Gott will, daß du sein Hammer bist, werde ich es dir sagen. Bis dahin mußt du Geduld haben.«

Charlie stand mit einem starken Feldstecher, der zugleich als Kamera diente, am Fenster. Er richtete das Glas auf den Mann, der unten auf der Straße vor dem weißen Lieferwa gen stand.

Der Fremde war etwa einen Meter achtzig groß, dünn, blaß, mit zusammengepreßtem Mund, einer schmalen Nase und buschigen dunklen Augenbrauen, die über der Nase zusammengewachsen waren. Der Mann konnte seine Hände nicht ruhig halten; eine Hand zupfte an seinem Hemd kragen, die andere glättete sein Haar und kniff dann in sein Ohrläppchen. Kratzte sich am Kinn. Schnippte ein Fussel von der Jacke. Glättete sich wieder das Haar. Er würde sich nie als gewöhnlicher Arbeiter ausgeben können, der hier Mittagspause machte.

Charlie knipste ein paar Fotos von ihm.

Als Christine Scavello und Henry in dem grauen Firebird der Frau wegfuhren, wäre der Beobachter beinahe in den Lieferwagen gestiegen und ihnen nachgefahren. Aber dann zögerte er, sah sich verwirrt um und beschloß schließlich, da zu bleiben, wo er war.

Joey stand neben Charlie. Er war gerade groß genug, um zum Fenster hinaussehen zu können. »Er wartet auf mich, was?«

»Sieht so aus.«

»Warum gehen wir nicht einfach hinaus und erschießen ihn?« fragte

Weitere Kostenlose Bücher