![Un long chemin vers la liberte]()

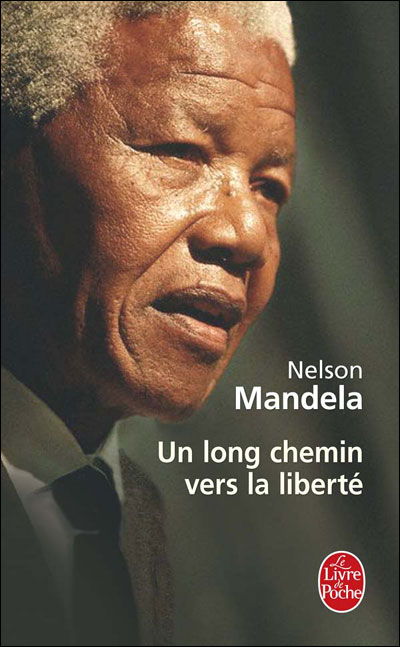

Un long chemin vers la liberte

à l’extérieur, dans la nature, voir de l’herbe et des arbres, observer les oiseaux qui volaient dans le ciel, sentir le vent de la mer. C’était agréable de se servir de ses muscles, avec le soleil sur le dos, et le fait d’entasser des tas de pierres et de chaux avait quelque chose de gratifiant.

Quelques jours plus tard, nous sommes allés à la carrière à pied, plutôt qu’en camion, et cela aussi nous remontait. Pendant les vingt minutes de marche vers la carrière, nous avions un meilleur sens de l’île, nous voyions les buissons très denses et les grands arbres, nous sentions les parfums des eucalyptus, nous apercevions parfois un springbok ou un koudou en train de brouter au loin. Contrairement à certains, cette marche ne m’a jamais paru pénible.

Notre travail à la carrière avait pour but de nous montrer que nous n’étions pas différents des autres prisonniers, mais les autorités nous traitaient toujours comme les lépreux qui autrefois avaient peuplé l’île. Parfois, nous voyions un groupe de prisonniers de droit commun qui travaillaient sur le bord de la route et leurs gardiens leur ordonnaient de s’éloigner dans les buissons pour qu’ils ne nous voient pas passer. On aurait dit que le simple fait de nous voir pouvait d’une façon quelconque affecter leur discipline. Parfois, nous apercevions du coin de l’œil un prisonnier qui levait le poing pour faire le salut de l’ANC.

Près de la carrière, la route de terre s’éloignait, et les prisonniers de droit commun tournaient à droite vers la carrière de pierre. Ce croisement deviendrait plus tard un point important de communication avec eux. A l’embranchement, nous pouvions voir au loin dans les buissons la petite maison où vivait Robert Sobukwe. Cette maison avait été construite des années plus tôt pour un gardien noir, et aujourd’hui Sobukwe y vivait seul. La maison se trouvait sur un tout petit terrain, mal entretenu et envahi par la végétation, et sans le gardien qui se tenait devant, on n’aurait jamais deviné que quelqu’un habitait là.

La condamnation de Sobukwe s’était terminée en 1963 mais, d’après ce qu’on appelait la clause Sobukwe de la General Law Amendment Act (Amendement à la loi générale) de 1963, le ministre de la Justice pouvait détenir indéfiniment des prisonniers politiques sans accusation. C’est précisément ce qu’il a fait avec Bob. Pendant six ans, il a mené une sorte de demi-vie sur l’île ; c’était un homme libre à qui on refusait la liberté. Parfois nous l’apercevions dans son jardin, mais pas plus.

Quand nous arrivions le matin, nous allions prendre nos pioches, nos pelles, nos marteaux et nos brouettes dans un hangar en tôle au sommet de la carrière. Puis nous nous rassemblions par groupes de trois ou quatre. Les gardiens, équipés d ’ armes automatiques, nous surveillaient depuis des plates-formes. Des gardiens sans armes marchaient parmi nous et hurlaient pour que nous travaillions plus vite. « Gaan aan ! Gaan aan ! » (Allez ! Allez !) criaient-ils comme si nous étions des bœufs.

A 11 heures, quand le soleil était haut dans le ciel, nous commencions à ralentir. A ce moment-là, j ’ étais trempé de sueur. Les gardiens hurlaient encore plus fort. « Nee, man ! Kom aan ! Kom aan ! » (Non ! Allez ! Allez !) Juste avant midi, l ’ heure du déjeuner, nous transportions des brouettes de blocs de chaux jusqu ’ au camion qui les emportait.

A midi pile, à un coup de sifflet, on se dirigeait au pied de la colline et l’on s’asseyait sur des sièges de fortune derrière un hangar de tôle qui nous protégeait du soleil. Les gardiens mangeaient dans un hangar plus grand avec des tables et des bancs. On nous apportait des fûts métalliques de bouillie de maïs. Des centaines de mouettes volaient en cercle autour de nous et se laissaient tomber en poussant des cris, et parfois une fiente venait gâcher le repas d’un prisonnier.

Nous reprenions le travail jusqu’à 16 heures et nous transportions à nouveau la chaux jusqu’au camion. A la fin de la journée, nous avions le visage et le corps recouverts d’une couche de poussière blanche. Nous ressemblions à des fantômes, sauf là où la sueur avait lavé la chaux. Quand nous revenions à nos cellules, nous nous récurions dans l’eau froide, qui ne nous semblait jamais enlever toute la poussière.

A la carrière, la lumière

Weitere Kostenlose Bücher