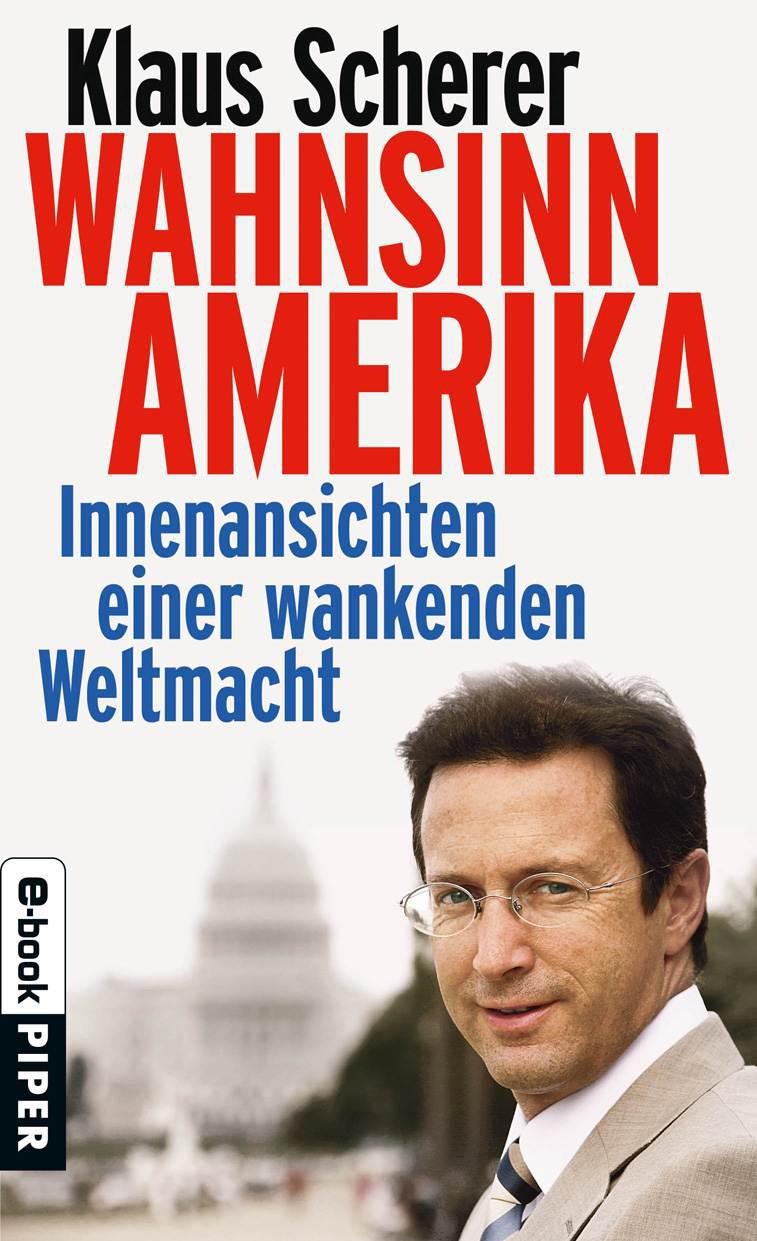

![Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)]()

Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)

Sie nicht!«

Als die Stimmen ausgezählt sind, bestärkt Präsident Obama seine Unterstützer noch in der Nacht: »Wir haben die Verantwortung nicht gescheut«, bedankt er sich bei ihnen, »und die Zukunft nicht gefürchtet, sondern geformt.«

Dennoch haben ihm schon die konservativen Demokraten Abstriche an dem Reformwerk abgerungen. Die neue öffentliche Krankenkasse, von der anfangs die Rede war, ist gar nicht mehr vorgesehen. Sattdessen soll eine Art Marktplatz ermöglichen, dass Käufern auch kostengünstige Versicherer zur Verfügung stehen. Umgekehrt muss sich dem Gesetz zufolge jeder US-Bürger nunmehr tatsächlich krankenversichern, damit die Solidargemeinschaft funktioniert. Ausgerechnet das wird den Gegnern die Hauptangriffsfläche bieten: Keinem Amerikaner, argumentieren sie bis vor den Obersten Gerichtshof, als ginge es um Cola oder Hamburger, dürfe eine Regierung vorschreiben, was er zu kaufen habe.

Interviewen oder schütteln?

Unsere Heimatredaktionen, wenn nicht die Deutschen insgesamt, verfolgen den Showdown um Obamas bisher wichtigste Abstimmung mit Unverständnis. Und gelegentlich fällt es auch uns Korrespondenten schwer, neutral über ein Industrieland zu berichten, das beharrlich eine der größten Errungenschaften der Sozialpolitik verunglimpft. Wie, so fragen wir uns auf Drehs mitunter gegenseitig, geht man als unabhängiger Beobachter mit Demonstranten um, die einem erklären, Obama sei schlimmer als die Nazis? Soll man ihnen wohlwollend das Mikrofon vorhalten oder muss man sie nicht eher schütteln? Bisweilen versuchten wir beides.

Für die Meinungsrubrik der ARD-Nachrichten, den Tagesthemen- Kommentar, ereilt mich der Auftrag, den historischen Tag, den Abstimmungserfolg des Präsidenten und den Widerstand in beiden Parteien zu bewerten. »Da sind wir doch gespannt, ob dem bösen Obama nun ein Hitlerbärtchen wächst«, verlege ich mich auf Ironie. »Und ob die Supermacht jetzt in den Sozialismus taumelt, nur weil sie sich leistet, Menschen auch dann noch Krankenschutz zu geben, wenn sie tatsächlich krank werden.« Wer vergessen habe, wie eigenwillig der US-Kongress stets war, der wisse es nun wieder. Amerika sei anders, auch das hätten die letzten Monate gezeigt.

»Für einen Großteil des Landes soll die Regierung nur Straßen bauen und Kriege gewinnen, sonst nichts, so weltfremd das auch ist.« Obama freilich werde noch mehr Kompromisse machen müssen, als den Europäern lieb sei – beim Klimaschutz, bei der Bankenregulierung, bei Terrorprozessen. »Aber seien wir fair«, schließe ich, »seinem Vorgänger haben wir vorgeworfen, er tue so, als könne er allein die Welt regieren. Wir sollten Obama nicht vorwerfen, dass er es nicht kann.«

Gestützt auf Parteikenner sage ich einen Richtungsstreit nicht bei den Demokraten, sondern bei den Republikanern voraus. Sie sollen recht behalten.

Strömen im Vakuum

Zwischenzeitlich zeigt ein internes Strategiepapier der republikanischen Parteiführung, das zufällig nach außen dringt, wie gut flankiert die zurückliegenden Bürgerproteste vermutlich waren: Die Partei habe durch Obamas Wahlsieg sowohl das Weiße Haus als auch Senat und Repräsentantenhaus verloren, hielt die Vorlage fest. Dann empfahl sie als einzig erfolgversprechende Strategie: »Angst wecken« und »extrem negative Gefühle gegen die Obama-Administration«. Die Posterentwürfe, die den neuen Präsidenten mit clownesker Sozialisten-Fratze zeigen, gab es als Muster gleich dazu.

Tatsächlich wird Obama von nun an erst recht als angeblich unamerikanischer Präsident gebrandmarkt, dessen Wiederwahl das Land verhindern müsse. Der Graben zwischen liberalen und konservativen Abgeordneten, auch in der Demokratischen Partei, ist nur noch tiefer geworden. Manche erinnert die Unruhe an die Sechzigerjahre, als ein ebenso zerstrittener Kongress neue Bürgerrechte für die Schwarzen beschloss – auch gegen den Widerstand der sogenannten Dixie-Demokraten aus dem Süden. Auch darauf blickte Kennedy vor seinem Tod zurück. »Wir wussten damals, dass unsere Partei einen hohen Preis bezahlen würde«, schrieb er auf. Präsident Lyndon B. Johnson habe es vorhergesagt und recht behalten. Selbst wenn er die Abstimmung gewinne, würden die Demokraten die Südstaaten eine ganze Wählergeneration lang verlieren.

Dennoch hatte Johnson, ebenso wie jetzt Obama, die Mehrheit des Kongresses davon überzeugt, dass die Reform richtig sei – egal, ob es sie zu Hause den Wahlkreis koste

Weitere Kostenlose Bücher