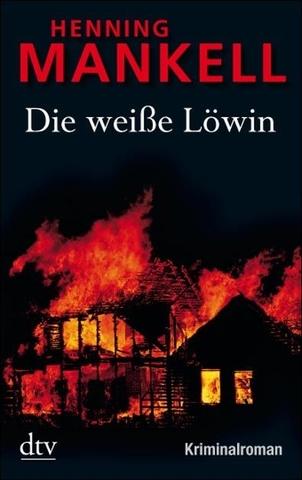

![Wallander 03 - Die weisse Löwin]()

Wallander 03 - Die weisse Löwin

Nelson Mandela gelten sollte?«

»Auch dann.«

»Ein schwarzer Berufskiller.«

»Er ist sehr geschickt.«

De Klerk erhob sich aus seinem Liegestuhl und schürte das Feuer, das auszugehen drohte. Gerade jetzt stand ihm nicht der Sinn danach zu hören, was einen geschickten Berufsmörder auszeichnete. Er legte ein paar Scheite nach und streckte den Rücken. Seine Glatze schimmerte im Schein des wieder aufflammenden Feuers. Er sah zum Nachthimmel hinauf und betrachtete das Kreuz des Südens. Er war sehr müde. Aber er versuchte dennoch zu begreifen, was van Heerden gerade gesagt hatte. Er wußte, daß eine Verschwörung mehr als denkbar war. Oft hatte er sich vorgestellt, daß ein Attentäter, ausgesandt von verrückten weißen Buren, die ihn ständig beschuldigten, den Ausverkauf des Landes an die Schwarzen zu betreiben, ihn töten würde. Er hatte natürlich auch darüber nachgedacht, was geschehen würde, wenn Mandela starb, egal ob eines natürlichen oder eines unnatürlichen Todes. Nelson Mandela war alt. Selbst wenn er physisch stark war – er hatte fast dreißig Jahre im Gefängnis zugebracht.

De Klerk ging zu seinem Stuhl zurück.

»Sie müssen sich natürlich darauf konzentrieren, diese Verschwörung aufzudecken. Wenden Sie jedes Mittel an. Geld spielt ebenfalls keine Rolle. Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit Kontakt zu mir aufnehmen, wenn etwas Wichtiges passiert. Bis auf weiteres sind es zwei Maßnahmen, die ergriffen oder erwogen werden müssen. Die eine ist natürlich klar. Meine Bewachung muß so unauffällig wie möglich verstärkt werden. Bei der anderen bin ich mehr im Zweifel.«

Van Heerden ahnte, woran der Präsident dachte. Er wartete auf die Fortsetzung.

»Soll ich ihn informieren oder nicht? Wie wird er reagieren? Oder soll ich warten, bis wir mehr sagen können?«

|160| Van Heerden wußte, daß diese Fragen nicht an ihn gerichtet waren. De Klerk würde sie für sich selbst beantworten.

»Ich muß noch darüber nachdenken. Sie bekommen in Kürze Bescheid. Wollen Sie noch etwas?«

»Nein«, sagte van Heerden und stand auf.

»Das ist eine herrliche Nacht«, sagte de Klerk. »Wir leben im schönsten Land dieser Erde. Aber im Schatten lauern Monster. Manchmal würde ich gern in die Zukunft sehen können. Sehr gern. Aber ich weiß nicht, ob ich es auch wagen würde.«

Sie verabschiedeten sich. Van Heerden verschwand im Dunkeln.

De Klerk starrte ins Feuer. Er war zu müde, um einen Beschluß zu fassen. Sollte er Mandela über die Verschwörung informieren, oder sollte er warten?

Er blieb am Feuer sitzen und sah zu, wie es langsam verlosch.

Schließlich hatte er sich entschieden.

Noch würde er seinem Freund nichts sagen.

10

Victor Mabasha hatte vergebens versucht sich einzubilden, das Geschehene sei nur ein böser Traum gewesen, die Frau vor dem Haus habe es nie gegeben, und Konovalenko, der Mann, den zu hassen er gezwungen war, hätte sie niemals getötet. Es war nur ein Traum, mit dem ein Geist, ein

songoma

, seine Gedanken vergiftet hatte, um ihn unsicher, vielleicht sogar unfähig zu machen, seinen Auftrag auszuführen. Es war der Fluch, der über ihm als schwarzem Südafrikaner lastete, das wußte er. Nicht zu wissen, wer er war oder sein durfte. Ein Mensch, der in einem Augenblick die Gewalt rücksichtslos bejahte und im nächsten Moment nicht verstand, wie jemand einen Mitmenschen töten konnte. Es war ihm klargeworden, daß die Geister ihre singenden Hunde nach ihm ausgeschickt hatten. Sie wachten über ihn, sie hielten ihn zurück, sie waren seine äußersten Wachtposten, |161| so unendlich viel wachsamer als Jan Kleyn überhaupt sein konnte …

Von Anfang an war alles schiefgegangen. Instinktiv mißtraute er dem Mann, der ihn auf dem Flugplatz in der Nähe von St. Petersburg erwartet hatte. Er mochte ihn nicht. Der Mann war irgendwie ausweichend. Victor Mabasha verabscheute Menschen, die schwer zu greifen waren. Er wußte aus Erfahrung, daß sie ihm oft ernste Probleme bereiteten.

Außerdem merkte er, daß der Mann, der Anatoli Konovalenko hieß, Rassist war. Mehrmals war Victor nahe daran gewesen, ihn an der Gurgel zu packen und ihm ins Gesicht zu schleudern, daß er sah, daß er wußte, was Konovalenko dachte, nämlich daß er nur ein Kaffer sei, einer der Unterlegenen.

Aber er hatte es nicht getan. Er war diszipliniert. Er hatte einen Auftrag, und der war wichtiger als alles andere. Eigentlich war er erstaunt über seine heftigen Reaktionen. Sein ganzes

Weitere Kostenlose Bücher