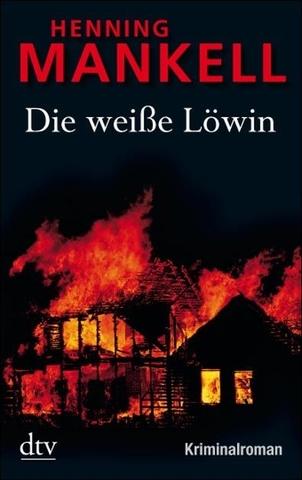

![Wallander 03 - Die weisse Löwin]()

Wallander 03 - Die weisse Löwin

Franz Malan an einer Kaserne unweit von Durban ab. Sie gaben sich die Hand und verabschiedeten sich schnell.

Jan Kleyn fuhr nicht auf der Autobahn zurück nach Pretoria. Er bevorzugte weniger befahrene Straßen durch Natal. Er hatte es nicht eilig und spürte das Bedürfnis, noch einmal zusammenfassend über die Geschehnisse nachzudenken. Viel stand auf dem Spiel, für ihn selbst, seine Mitverschworenen und nicht zuletzt für alle Weißen, die in Südafrika lebten.

Er dachte auch daran, daß er jetzt durch die Heimat Nelson Mandelas fuhr. Hier war er geboren, hier war er aufgewachsen. Vermutlich würde man ihn hierher überführen, wenn sein Leben vorüber war.

Jan Kleyn erschrak manchmal vor seiner eigenen Gefühlskälte. Er wußte, daß man Leute wie ihn als Fanatiker bezeichnete. Aber er konnte sich nicht vorstellen, sich ein anderes Leben zu wünschen.

Es gab eigentlich nur zwei Dinge, die ihn beunruhigten. Zum einen waren es die Alpträume, die er nachts manchmal hatte. Da sah er sich in einer Welt gefangen, die ausschließlich von Schwarzen bevölkert wurde. Er konnte nicht mehr sprechen. Aus seinem Mund quollen Worte, die sich in Tierlaute verwandelt hatten. Er klang wie eine heulende Hyäne.

Zum anderen war es die Ungewißheit, wieviel Zeit ihm noch blieb.

Es war nicht so, daß er ewig leben wollte. Aber er wollte unbedingt |215| dabeisein, wenn die Weißen ihre bedrohte Herrschaft in Südafrika wieder festigten.

Dann konnte er sterben. Aber nicht früher.

Er hielt an und aß in einem kleinen Restaurant in Witbank.

Zuvor war er noch einmal den Plan und alle Bedingungen und Gefahren durchgegangen. Er fühlte sich beruhigt. Alles würde verlaufen, wie er es geplant hatte. Vielleicht hatte Franz Malan mit seinem Hinweis auf den 12. Juni in Kapstadt eine gute Gelegenheit bezeichnet.

Kurz vor neun Uhr abends bog er in die Einfahrt zu seinem großen Haus am Rande Pretorias ein. Sein schwarzer Nachtwächter schloß ihm das Tor auf.

Bevor er einschlief, dachte er noch einmal an Victor Mabasha. Es fiel ihm bereits schwer, sich sein Gesicht vorzustellen.

14

Pieter van Heerden fühlte sich nicht gut.

Die Empfindung von Unlust, von schleichender Angst, war keine neue Erfahrung für ihn. Augenblicke der Spannung und Gefahr gehörten zu seiner Arbeit beim Nachrichtendienst. Aber es war, als könne er sich hier im Krankenhausbett der Brenthurst Clinic, wo er auf seine Operation wartete, schlechter gegen die Unruhe wehren.

Brenthurst Clinic war ein privates Krankenhaus in Johannesburgs nördlichem Stadtteil Hillbrow. Er hätte sich eine bedeutend teurere Klinik aussuchen können. Aber Brenthurst war ihm recht. Das Haus war für sein hohes medizinisches Niveau bekannt, das Ärztekollektiv war erwiesenermaßen tüchtig, die Pflege tadellos. Luxuriöse Patientenzimmer gab es jedoch nicht. Im Gegenteil, das ganze Haus wirkte eher ziemlich verschlissen. Van Heerden war nicht ausgesprochen reich, hatte aber genug Geld. Er prahlte nicht gern damit. Im Urlaub und auf Reisen vermied er es, in Luxushotels zu wohnen, wo er sich nur der speziellen |216| Art von Leere ausgesetzt fühlte, mit der sich weiße Südafrikaner zu umgeben schienen. Deshalb wollte er sich auch nicht in einem Krankenhaus operieren lassen, das die wohlhabendsten weißen Menschen im Lande versorgte.

Van Heerden lag in einem Zimmer auf der zweiten Etage. Draußen vom Gang hörte er jemanden lachen. Kurz darauf wurde klirrend ein Teewagen vorbeigeschoben. Er sah aus dem Fenster. Auf einem Hausdach saß eine einsame Taube. Der Himmel zeigte den dunkelblauen Farbton, den er so sehr mochte. Die afrikanische kurze Abenddämmerung würde bald vorüber sein. Mit der schnell zunehmenden Dunkelheit kehrte seine Unruhe zurück.

Es war Montag, der 4. Mai. Am folgenden Tag um acht Uhr morgens würden Doktor Plitt und Doktor Berkowitsch den unkomplizierten chirurgischen Eingriff vornehmen, der hoffentlich sein Problem beim Wasserlassen beseitigte. Er hatte keine Angst vor der Operation. Die Ärzte, die ihn am Tage besucht hatten, konnten ihn überzeugen, daß der Eingriff ungefährlich war. Es gab keinen Anlaß, ihnen zu mißtrauen. In einigen Tagen würde er das Krankenhaus verlassen, und nach etwa einer weiteren Woche hätte er die ganze Angelegenheit vergessen.

Etwas anderes bereitete ihm Sorgen. Zum Teil hatte es mit seiner Krankheit zu tun. Er war sechsunddreißig Jahre alt, wurde aber von einer körperlichen Schwäche geplagt, die fast

Weitere Kostenlose Bücher