![Walter Ulbricht (German Edition)]()

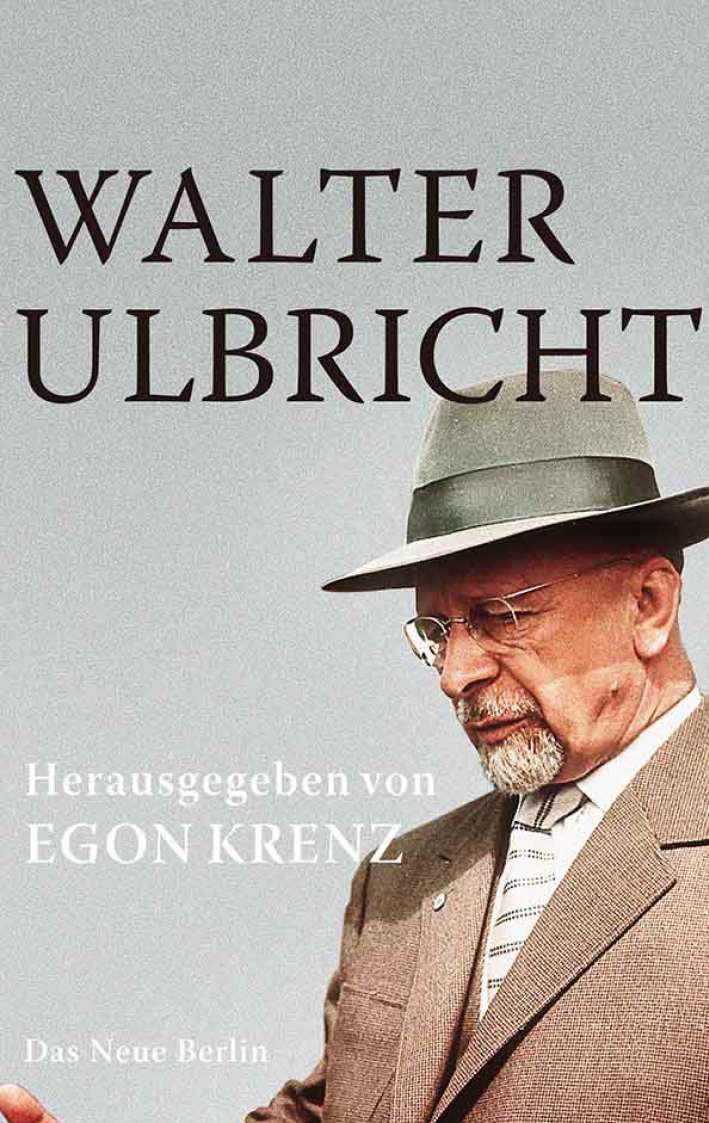

Walter Ulbricht (German Edition)

und Ostdeutschland aufzuhalten, einen Krieg zu verhindern und perspektivisch die Einheit Deutschlands wiederherzustellen. Alle solche Aktivitäten standen unter der Losung »Deutsche an einen Tisch!« In diesem Kontext sind das Deutschlandtreffen der Jugend zu Pfingsten 1950 zu sehen und die Oberhofer Sportlergespräche, deren erstes im Februar 1951 stattfand, und viele andere deutsch-deutsche Begegnungen in jener Zeit.

Unsere Begegnung mit einigen ehemaligen Führern der Hitlerjugend, die im Übrigen 1945 zusammen mit der NSDAP und anderen faschistischen Organisationen als verbrecherisch verboten worden war, bedeutete keinen Schulterschluss mit Nazis, wie unterstellt wird, sondern war der – zugegeben: erfolglose – Versuch, mit gesprächsbereiten Westdeutschen gegen den Kalten Krieg anzugehen. Die Hürden, die diese Leute für ein solches gemeinsames Gespräch zu überwinden hatten, waren mindestens so hoch wie die unsrigen.

Am 7. Oktober 1949 konstituierte sich der Deutsche Volksrat als Provisorische Volkskammer und wählte Wilhelm Pieck 7 zum Präsidenten der DDR. Das war die Reaktion auf die Gründung einer Bundesrepublik in den drei Westzonen. Die Zusammenkunft fand im Gebäude der Deutschen Wirtschaftskommission in der Leipziger Straße statt, heute Sitz des Bundesfinanzministeriums. Du warst damals 22 Jahre alt und die jüngste Abgeordnete, und, wenn ich es richtig sehe, bist du die einzige noch lebende Teilnehmerin dieses historischen Aktes …

Mein Freund Heinz Keßler war auch dabei.

Ja, richtig, aber er war, mit Verlaub, etwas älter als du … Wie auch immer: Du warst die jüngste Volkskammerabgeordnete und hast Pieck den Blumenstrauß überreicht. Der Präsident trug, im Unterschied zum Parlament, nicht das Attribut »provisorisch«.

Allein das Wörtchen »provisorisch« zeigte doch, dass wir die Tür offen hielten. Für uns war die Gründung eines zweiten deutschen Staates nichts Endgültiges, die deutsche Einheit blieb unverändert das Ziel. Wir wollten die Chance bewahren, dass es progressiven, patriotischen Kräften im Westen noch gelingen könnte, die Entwicklung zu einem westlichen Seperatstaat zu durchkreuzen. Wir wollten das einheitliche, demokratische Deutschland. Die Sowjetunion unterstützte diesen politischen Kurs, weil er sowohl im deutschen wie auch in ihrem eigenen Interesse lag. Es sollte kein Deutschland geben, von dem Kriege ausgehen könnten. Mit dem Beitritt der BRD zum Militärpakt der NATO Mitte der 50er Jahre aber war die Spaltung zementiert.

Wie bist du damals überhaupt Abgeordnete geworden?

Ich hatte in Halle im Frühjahr 1949 für den Volkskongress kandidiert. In den Ländern und Provinzen waren zuvor, nach entsprechenden öffentlichen Zusammenkünften, Kandidaten aufgestellt worden. Auf den Stimmzetteln stand »Ich bin für die Einheit Deutschlands und einen gerechten Friedensvertrag 8 . Ich stimme darum für die nachstehende Kandidatenliste zum Dritten Deutschen Volkskongress«. Dann folgten die Namen und zwei Kreise »Ja« und »Nein«, die alternierend anzukreuzen waren. Die Wahl fand Mitte Mai statt, am 29./30. Mai 1949 traten die über zweitausend Delegierten aus Ost und West zusammen. Der Kongress wählte den Volksrat und nahm – mit einer Gegenstimme – den Entwurf einer Verfassung an.

Es gibt dieses Foto von dir und Pieck vom 7. Oktober 1949 mit dem Blumenstrauß …

Das war einer der bewegendsten Momente in meinem Leben. Als junges Ding stand ich vor dem in den Kämpfen ergrauten Wilhelm Pieck. Das Herz klopfte mächtig. Die Aufregung verging aber, als mir Wilhelm Pieck in seiner väterlichen Art ermutigend zulächelte.

Als Ministerin für Volksbildung hast du wesentlich die Ausarbeitung und Verwirklichung des Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965 mitbestimmt. Die annähernd zweijährige öffentliche Debatte zu diesem wichtigen Gesetz war ein – heute weithin vergessenes – signifikantes Beispiel sozialistischer Demokratie. Welche Auseinandersetzungen hat es damals gegeben?

Das Gesetz hat seine Wurzeln in der nach 1945 erfolgten Schulreform, mit der wir das Bildungsprivileg brachen. Mit dem »Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule« aus dem Jahre 1948 wurden erstmals in Deutschland Grundsätze für die Entwicklung eines demokratischen Schulwesens verankert. Walter Ulbricht persönlich schenkte der Schulpolitik immer große Aufmerksamkeit, was letztlich dazu führte, dass nach der 2.

Weitere Kostenlose Bücher