![Walter Ulbricht (German Edition)]()

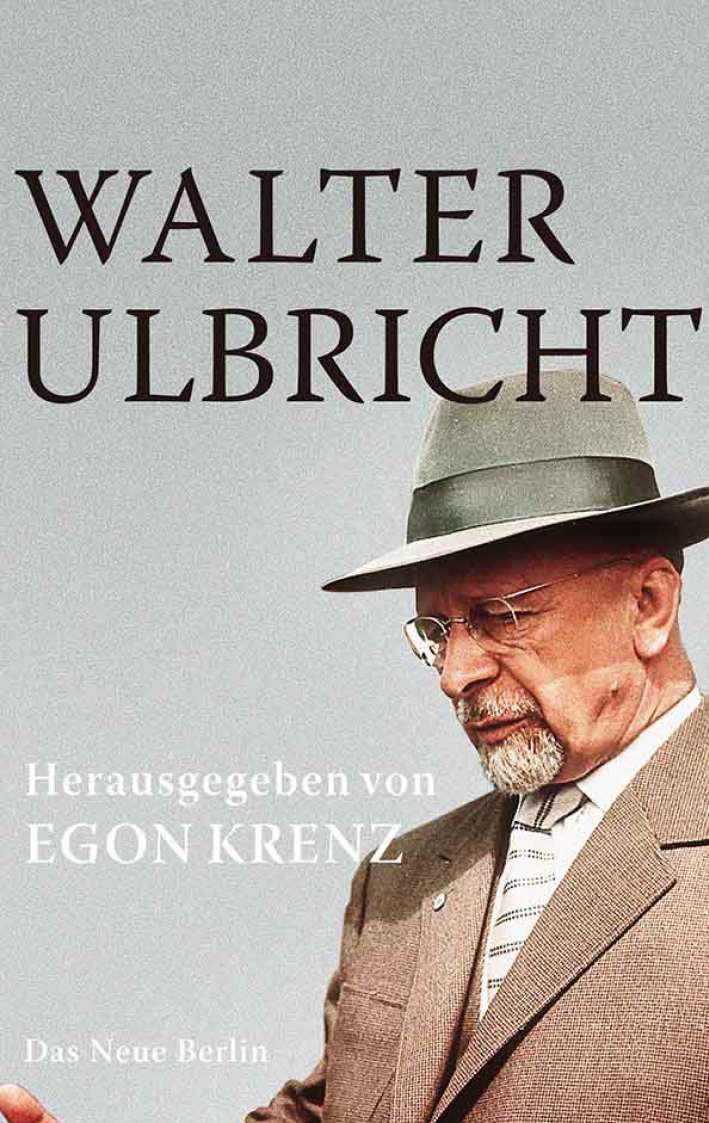

Walter Ulbricht (German Edition)

Handel zu verändern. Diese Diskussion wurde auch in Vorbereitung des Komplexprogramms geführt. Dazu wurden viele, zum Teil kaum verständliche Vorschläge gemacht: Ein Teil des gemeinsamen Handels solle auf der Basis freier, also konvertierbarer Devisen erfolgen, eine »eigene Preisbasis« müsse erarbeitet werden, es sollten Preiserhöhungen vorgenommen werden, die fern der Preise auf dem kapitalistischen Weltmarkt waren. Selbst eine Teilkonvertibilität des transferablen Rubel stand zur Diskussion. Die Durchführung dieser Vorschläge hätte zu einem marktwirtschaftlich orientierten System der Zusammenarbeit geführt.

Diesen Vorschlägen war gemeinsam, dass sie im Widerspruch zum inneren System der Planung aller RGW-Länder standen bzw. grundlegende Veränderungen der nationalen Planungssysteme notwendig gemacht hätten. Die stabilen Handelsbeziehungen wären gestört worden, nicht zuletzt: Alles wäre mit Belastungen der DDR verbunden gewesen.

Seine Meinung zu den Vorschlägen ließ Ulbricht 1968 Breshnew wissen: »Voraussetzung für eine stärkere Steuerung der internationalen Arbeitsteilung über die Zirkulationssphäre ist die engere Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet, einer Währungskonvertibilität des transferablen Rubel muss die Warenkonvertibilität vorangehen.« An anderer Stelle sagte er: »Aber die Frage beginnt nicht bei der Frage des Handels und des Außenhandels, sondern bei den Fragen der Arbeitsproduktivität, des Standes von Wissenschaft und Technik, der Selbstkosten, des Weltniveaus und der Marktfähigkeit, des Niveaus der wirtschaftlichen Führung und einer exakten wirtschaftlichen Rechnungsführung.«

1 Die Beziehungen zwischen den Familien Fenske und Ulbricht sind älteren Datums. Walter Ulbricht kannte Elsa Fenske, die Mutter von Kurt Fenske, aus der gemeinsamen Parteiarbeit vor 1933. Elsa Fenske schloss sich nach ihrer Befreiung aus dem Zuchthaus Jauer durch die Rote Armee der in Dresden tätigen »Gruppe Ackermann« an und wurde drei Wochen nach Kriegsende Stadtrat für Sozialwesen in Dresden, später – als Ministerialdirektor – Leiterin des Sozialwesens im Land Sachsen. Ende 1946 wollte Elsa Fenske, wie viele andere ehemalige Widerstandskämpfer auch, ein Waisenkind adoptieren. Sie suchte auch in verschiedenen Waisenhäusern nach einem Mädchen, stellte aber diesen Wunsch dann zurück, weil sie wegen der enormen Arbeitsbelastung nicht die erforderliche Zeit für das Kind hätte aufbringen können. In jener Zeit hatte sich Walter Ulbricht mit dem gleichen Wunsch an Elsa Fenske gewandt, und diese vermittelte die im Mai 1944 in Leipzig geborene Tochter einer sowjetischen Zwangsarbeiterin namens Maria Pestunowa, die sie ursprünglich selbst adoptieren wollte. Von Seiten des zuständigen sächsischen Sozialamtes bestanden keine Einwände: Walter Ulbricht lebte mit Lotte Kühn in einer Ehegemeinschaft, und zur Familie gehörten zudem die Mutter und die Schwester von Lotte Kühn, die mit im Hause lebten. Nur die sowjetischen Behörden waren ein wenig zögerlich: Obgleich »Beate« bereits geraume Zeit in der Familie Ulbricht lebte, erteilte Moskau erst im Sommer 1950 der Adoption die Zustimmung. Erstmals im März 1947 hatte Lotte Ulbricht pflichtgemäß dem Dresdner Jugendamt Bericht über die Entwicklung der kleinen Beate gegeben. Sie sei ein außerordentlich liebenswertes Kind, immer freundlich, dabei temperamentvoll und energisch, fantasiebegabt und sehr intelligent. Der Bericht, so Fenskes Mutter, habe deutlich gemacht, wie sehr sich die Pflegeeltern Ulbricht um ihre Tochter gekümmert hätten.

2 Der transferable Rubel, am 22. Oktober 1963 beschlossen, war eine »Währung« zur Verrechnung von Verbindlichkeiten, zur internationalen Warenwertbestimmung und als Einheit in bilateralen Handelsverträgen zwischen den staatlichen Planungsbehörden und Regierungen, die dem RGW angehörten. Der festgelegte Kurs betrug 1 Transferrubel = 4,67 Mark der DDR .

3 Der 1949 gegründete Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe ( RGW ) war eine Antwort auf die Intergration der westeuropäischen Staaten. Gründungsmitglieder waren neben der Sowjetunion Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Tschechoslowakei. Am 23. Februar 1949 trat Albanien dem Bündnis bei (dessen Mitgliedschaft später ruhte), am 29. September 1950 folgte die DDR (bis 1990). Die Mongolei (6. Juli 1962), Kuba (1972) und Vietnam (1978) wurden später ebenfalls Mitglieder. Am 17. September 1964 trat Jugoslawien einigen

Weitere Kostenlose Bücher