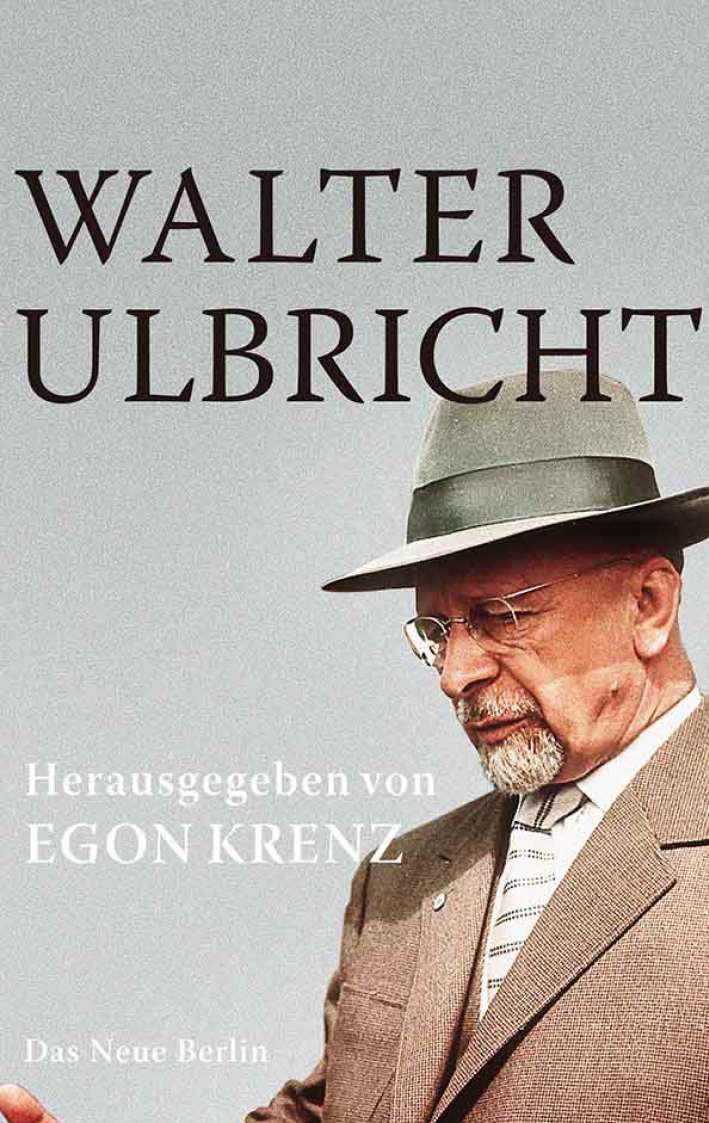

![Walter Ulbricht (German Edition)]()

Walter Ulbricht (German Edition)

zum transferablen Rubel 2 , und damit der Erlös der Betriebe bei der Exportproduktion, neu festgelegt. Zu diesem Zweck wurde für den gesamten Export der DDR in die sozialistischen Länder die Summe der Betriebspreise der Exportwaren festgestellt und ins Verhältnis zur Summe der Exporterlöse (RGW-Preise 3 ) gesetzt.

Bei der Festlegung des Verhältnisses der Mark der DDR zu den kapitalistischen Währungen konnte diese Methode jedoch nicht angewendet werden. Aus einer Vielzahl von Gründen blieb es dabei, dass eine Mark der DDR einer D-Mark West entsprach. Dieses Verhältnis hatte Bedeutung für eine Vielzahl von praktischen Fragen im Verhältnis zur Bundesrepublik, etwa für die Berechnung von Alimenten, Erbschaften usw., aber auch der Kosten für den Autobahnbau, der Autobahngebühren und anderes. Das betraf alle finanziellen Transfers zwischen beiden deutschen Staaten, aber auch den Vergleich von Preisen und Löhnen usw.

Um zu gewährleisten, dass auch beim Außenhandel in das nichtsozialistische Ausland den Exportbetrieben der volkswirtschaftliche Aufwand erstattet wird, wurden Preisaufschläge (= Preisausgleich) den Preisen in DM hinzugefügt. Die Berechnung erfolgte analog der Berechnung bezüglich des transferablen Rubel.

Die Kurse für die Umrechnung der Mark der DDR in Dollar und andere kapitalistische Währungen erfolgte auf der Basis der tatsächlichen Kursverhältnisse der D-Mark zu diesen Währungen.

Da der Kurs der Mark der DDR zum transferablen Rubel und für eine Valuta-Mark nach unterschiedlichen Kriterien festgelegt wurde, konnte es nach diesen Entscheidungen auch keinen einheitlichen Außenhandelsplan mehr geben.

Die Abhängigkeit des Ostteils Deutschlands vom Handel mit den Westzonen war wesentlich größer als umgekehrt. Das ergab sich aus vielen Gründen, u. a. aus dem Umstand, dass die Rohstoffbasis für die Produktion des Osten Deutschlands im Westen lag, insbesondere hinsichtlich metallurgischer Lieferungen aus dem Ruhrgebiet, dass im Gegensatz dazu der Westen aber auf die Liefermöglichkeiten der westlichen Welt zurückgreifen konnte, wenn bisher aus dem Osten kommende Lieferungen nicht erfolgten. Der Wiederaufbau im Osten Deutschlands verlangte wesentlich stärker den innerdeutschen Handel als der Westen für seine Entwicklung.

So konnte es nicht überraschen, dass der Westen den sogenannten innerdeutschen Handel von Anfang an als Instrument im Kalten Krieg nutzte.

Anfang 1947 wurde der erste Handelsvertrag zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands geschlossen, das sogenannte Mindener Abkommen. Der Osten lieferte vor allem Getreide, Kartoffeln, Zucker und Textilien. Zwei Drittel der westlichen Lieferungen bestanden aus Eisen und Stahl. Die Umfänge dieser Lieferungen betrugen weniger als 20 Prozent der Warenflüsse vor dem Krieg. Steinkohle wurde nur noch in sehr geringen Mengen geliefert.

Mitte 1948 stoppte der innerdeutsche Handel vollständig.

Die Westmächte hatten mit der separaten Währungsreform und der Einführung der DM in den Westsektoren Berlins die Sowjetunion zur Sperrung der Wege nach und von Westberlin veranlasst, worauf der Westen mit einer propagandistisch aufgeblasenen Luftbrücke reagierte und eben mit der Unterbrechung des innerdeutschen Handels. Dieser wurde erst mit Abschluss des Jessup-Malik-Abkommens 4 im Mai 1949 wieder aufgenommen. Einen Tag nach Gründung der DDR erfolgte dann eine befristete Regelung der Handelsbeziehungen zwischen beiden deutschen Staaten – dort als »Währungsgebiete« bezeichnet –, die im September 1951 in ein befristetes Abkommen (»Berliner Abkommen« 5 ) umgewandelt wurde. Inhaltlich wurden die Handelsbeziehungen durch Warenlisten bestimmt, mit denen die Westseite festlegte, was importiert und was von der DDR exportiert werden durfte. Über diese Warenlisten gab es in der »Treuhandstelle für Interzonenhandel« zwischen den Beauftragten beider Seiten oft heftigen Streit. Vor allem westdeutsche Mittelständler fanden – meist an ihren Behörden vorbei – Wege, um trotz fehlender Aufnahme ihrer Produkte in die Warenlisten mit den DDR-Außenhandelsbetrieben Geschäfte zu machen.

Der Anteil des Handels mit der Bundesrepublik am Gesamtaußenhandel der DDR war eher gering, er betrug weniger als zehn Prozent. Für die BRD war dieser Handel vor allem ein politisches Instrument, um Einfluss auf die Politik der DDR auszuüben. Tatsächlich nutzten die BRD-Behörden oft gezielt die Steuerungsinstrumente des innerdeutschen

Weitere Kostenlose Bücher