![Watermind]()

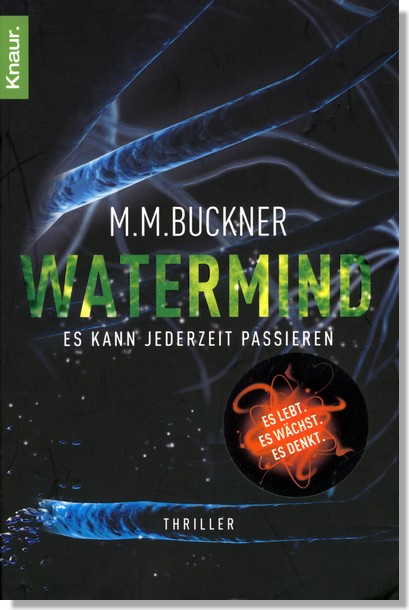

Watermind

konnte sie nicht sagen. Sie blickte immer wieder verstohlen auf seine Hand, während sie aufmerksam die überfüllte schmale Straße entlangfuhr. Er hatte seine blutige Hand mit seinem T-Shirt umwickelt.

Es war nicht leicht, gegen den Verkehrsstrom zu schwimmen. Rayette fiel das blassblonde Haar in die Augen, während sie Schlaglöchern auswich und durch den Matsch rutschte. Jede Menge Autos folgten der Strömung des Flusses, um einen Blick auf das Spektakel zu erhaschen, über das im Fernsehen berichtet wurde. Rayette vermutete, dass ihr Wagen der einzige war, der zurückfuhr. Im Licht der Scheinwerfer wagte sie einen weiteren Blick auf ihren seltsamen Beifahrer.

Sie kannte seinen Namen. Sie hatte ihn schon viele Male gesehen, aber noch nie in diesem Zustand. Ohne sein Kopftuch wirkte er viel jünger. Schlamm klebte im lockigen schwarzen Haar auf seiner Brust und auf seinen Jeans. Er sah aus, als wäre er tagelang im Mississippi herumgeschwommen. Aber sein Gesicht hatte eine männliche Würde, die Rayette schon immer bewundert hatte. Ihr Blick verweilte kurz auf seinem Mund und glitt dann über seinen muskulösen Brustkorb hinunter bis zur blutigen Hand.

»Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.«

Sie wich einem weiteren Krankenwagen aus, der ihr entgegenkam, und Matsch spritzte auf ihre Windschutzscheibe. Das blinkende rote Licht machte ihr mehr Angst als die Sirene. Jemand musste sehr schlimm verletzt sein, dachte sie, und das war kein Wunder. Die Parade auf dem Flussdeich war ein gesetzloses Chaos. Fußgänger schlängelten sich durch den Verkehr und schwenkten unverhüllte Whiskyflaschen. Gewehrschüsse ertönten wie Feuerwerk. Jemand rammte ihre hintere Stoßstange. Es war schlimmer als beim Mardi Gras. Immer wieder hatte sie hinterfragt, was sie in dieser Karawane der Sünder machte. Sie betete und wimmerte leise und versuchte, ihren Wagen zwischen den Gräben zu halten.

Jeremiah Destiny war es gewesen, der sie auf diese wahnsinnige samstägliche Pilgerreise geschickt hatte. Er hatte gesagt: »Folge dem Behemot und setz mich in Kenntnis.« Also hatte Rayette zum ersten Mal in ihrem Leben auf Jeremiahs Anraten hin Verbrechen begangen. Sie hatte einen Blackberry aus dem Büro geklaut und ihre Netzwerk-Server im Stich gelassen, womit das Computernetz von Quimicron schutzlos den Launen von Identitätsdieben, Cyberterroristen und Spammern ausgeliefert war. Es war der Wille des Herrn, hatte Jeremiah gesagt.

Und dann war in der Abenddämmerung der verletzte Anhalter neben ihrem Wagen aufgetaucht. Er hatte die blutige Hand auf ihre Motorhaube geschlagen. Sein vertrautes Gesicht war vor ihrem Fenster erschienen. Freude über Freude, der Herr hatte ihr ein wahres Zeichen gesandt!

»Gefährliche Straße, Miss Batiste. Sie sollten hier nicht allein rumfahren.« Das waren die ersten Worte gewesen, die Max Pottevents gesprochen hatte, als er sich erschöpft auf ihren Beifahrersitz hatte fallen lassen.

Er hatte ihr erzählt, wie sein Boot von einer wütenden Welle getroffen worden war, die ihn wie eine Rakete hinausgeschleudert hatte. Er sagte, er wäre im weichen Uferschlamm gelandet, aber Rayette wusste, dass es die Hand Gottes gewesen war, die seinen Sturz gemildert hatte. Als er sie fragte, ob er ihr Handy benutzen dürfe, hatte sie ihm den gestohlenen Blackberry gezeigt, den sie im Handschuhfach versteckt hatte. Sein erster Anruf ging an seine kleine Tochter Marie. Rayette lächelte, als sein männlicher Bariton plötzlich Babysprache säuselte.

Als Nächstes rief er Rory Godchaux an. Er stellte ein oder zwei Fragen, aber die meiste Zeit hörte er zu. Dann sagte er sehr sanft: »Rory, ich bin damit fertig. Sag ihnen, dass ich nicht mehr zurückkomme.«

Nach diesem Gespräch hatte er dagesessen und sich die verletzte Hand gerieben. Gelegentlich wischte er das Kondenswasser von der Fensterscheibe und blickte nach draußen. »Diese Sache im Fluss geht uns nichts an, Miss Batiste. Wir wollen sie den Leuten von anderswo überlassen. Sie können unsere Einmischung nicht gebrauchen.«

»Ja, o ja.« Sie weinte ein wenig vor seliger Erleichterung, als sie mit ihrem Ford von der Deichstraße herunterfuhr. Dies war eindeutig eine Botschaft vom Erlöser.

Max sprach weiter, hauptsächlich zu sich selbst. Er hatte genug von

Weitere Kostenlose Bücher