![Weiße Nächte, weites Land]()

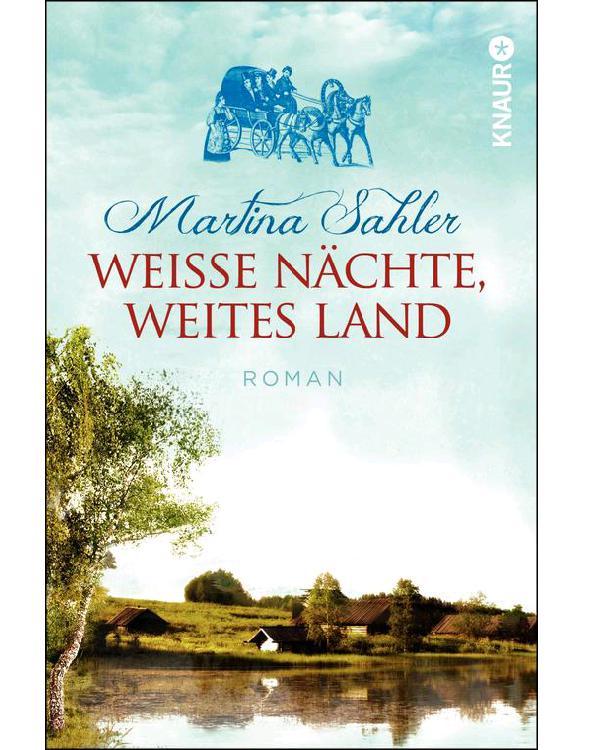

Weiße Nächte, weites Land

Scheit Holz in das Feuer am Rande des Dorfes und machte eine verschlossene Miene, die von den züngelnden Flammen beleuchtet wurde.

Anja, gegen die Abendkühle in eine wollene Stola gehüllt, konnte sich nicht sattsehen an seinen ebenmäßigen Zügen, die im Feuerschein noch attraktiver wirkten.

Sie trafen sich jeden Tag im Dorf und verbrachten außerdem die Abendstunden miteinander. Anja hätte, ohne zu zögern, auch die Nacht mit ihm geteilt – ob unter dem Sternenhimmel oder unter kühlen Laken. Keine Stunde mehr ohne ihn …

Ach, wenn er nur ahnte, wie es in mir aussieht!, dachte sie, während sie darum bettelte, ihn zur Sarepta-Kolonie begleiten zu dürfen.

Oder wusste er um ihre Gefühle und gab nur vor, sie nicht zu bemerken, um sie nicht zu verletzen?

»Ich kann das nicht verantworten, Anja«, erwiderte Bernhard mit seiner dunklen Stimme, die ihr jedes Mal einen Schauer über den Rücken jagte. »Die Sarepta-Kolonie ist mehr als zwei Tagesmärsche von hier entfernt, wir müssen zweimal mitten in der Wildnis übernachten … Es gibt mehr als einen guten Grund dafür, dass wir Männer hier nur zu dritt oder viert unterwegs sind. Die Gefahr da draußen ist greifbar – die Nomaden holen sich von uns, was sie glauben, dass ihnen zusteht. Sie halten sich für die eigentlichen Bewohner dieser Steppe und betrachten uns als unrechtmäßige Eindringlinge. Sie glauben, sie haben ein Recht darauf, uns anzugreifen, unsere Besitztümer zu rauben und uns zu vertreiben. Mit einer Gruppe bewaffneter Männer nehmen sie es nicht gern auf, aber wenn sie erkennen, dass sich Weiber in unserer Gesellschaft befinden …«

»Doch keine Weiber! Nur ich!«, rief Anja leidenschaftlich.

Bernhard stutzte und grinste.

Anja senkte den Kopf und streichelte mit zitternden Fingern Lamberts krauses Fell. Ihr treuer Freund legte die Schnauze auf ihren Oberschenkel und gab leise rasselnde Schnarchgeräusche von sich.

Sie schaffte es nicht, Bernhards Lächeln zu erwidern. Die Angst saß zu tief, er könnte genau in diesem Moment merken, mit welch abgrundtief hässlicher Frau er da sprach. Nichts fürchtete sie mehr als das Aufflackern plötzlichen Erkennens in seinem liebevollen Blick.

Manches Mal hob er zart mit den Fingerkuppen ihr Kinn, aber sie wandte stets das Gesicht ab, als sei er dabei, eine Grenze zu überschreiten. Dabei wollte sie nichts sehnsüchtiger, als ihre Wange mit dem Brandmal in diese große Hand legen und die Augen schließen.

Anja wusste schon lange: Sie liebte Bernhard Röhrich wie niemals jemanden zuvor. Er verkörperte all das, was sie sich von einem Mann erträumte – Zuverlässigkeit, Offenheit, Geschick im Umgang mit Menschen, Treue und nicht zuletzt eine männlich-kraftvolle Ausstrahlung. Nach nichts sehnte sich Anja Eyring mehr, als einmal in diesen Armen zu liegen, gehalten zu werden wie eine geliebte Frau, geküsst und gestreichelt zu werden und mit ihm zu verschmelzen. Es war ein beglückender Traum – und ein unerfüllbarer.

Sie wusste, dass Bernhard sie schätzte. Er mochte sie, wie man einen treuen Kameraden mochte. Aber als Frau nahm Bernhard sie nicht wahr, das hätte Anja beschwören können. Wie denn auch? Sie verbarg das Gesicht wie eh und je, hüllte sich in bequeme Kaftane, die sie mit einer dicken Kordel schnürte, und das alte Spiel mit klimpernden Wimpern und zuckerigem Lächeln hatte sie nie gelernt.

Ihr Ehemann Franz spielte in Anjas Sehnsüchten und bei ihren Selbstzweifeln nicht die geringste Rolle. Gleich im Frühjahr des ersten Jahres, als die Zimmerleute ihre Arbeit ausführten, hatte sie dafür gesorgt, dass der Hundsfott, wie sie Franz bei sich nannte, weit aus ihrem Gesichtskreis verbannt wurde …

Anja hatte sich Eleonora und Klara angeschlossen, die sie, dankbar für Gesellschaft, in ihrer Hütte willkommen hießen.

Franz stampfte auf und brüllte, als Anja die durchaus naheliegende Idee, sie könnte mit ihrem Gatten eine Hütte teilen, so absurd fand, dass sie in lautes Gelächter ausbrach.

»Was ist daran komisch?«, schrie er sie an und ballte die Hände zu Fäusten. »Wir sind Mann und Frau. Was ist verkehrt an mir?«

Anja starrte ihn an wie einen Narren. »Wie kann einer so verblendet sein, Franz Lorenz. Schau dich an! Deine Haut wie ausgespuckte Sauermilch, dein Haar verlaust, dein Blick fahrig und fiebrig wie ein Kaninchen vor dem Fuchs. Und ich sag’ dir was: Selbst wenn du der tollste Hecht im Teich wärst – für mich bliebest du nie etwas anderes

Weitere Kostenlose Bücher