![Weisser Oleander]()

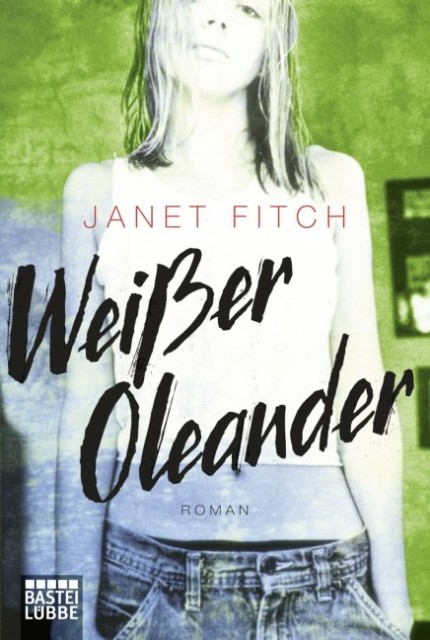

Weisser Oleander

Parkplatz die Reifen quietschen ließ. Als die Mauer und der Stacheldrahtzaun von Mac aus meinem Blickfeld verschwanden, versuchte ich, nicht allzu viel darüber nachzudenken, was vor mir lag. Auf der Suche nach der Auffahrt zum Freeway irrten wir durch unübersichtliche Vorstadtstraßen, und ich bemühte mich, mir den Weg zu merken, den ich entlanggekommen war – das weiße Haus mit dem Taubenschlag, die grünen Fensterläden, der Briefkasten, eine orientalisch anmutende Mauer mit Regenspuren. Zwischen hohen Stahlmasten erstreckten sich Hochspannungsdrähte wie Riesen, die ein langes Springseil hielten.

Rena zündete sich eine schwarze Zigarette an und bot mir ebenfalls eine an. »Russische Sobranie. Beste auf Welt.«

Ich nahm die Zigarette, zündete sie mit Renas Wegwerffeuerzeug an und betrachtete meine neue Mutter. Ihr pechschwarzes, struppiges Haar war ein Loch im kohlegrauen Nachmittag. Ein spitzer Busen, eingezwängt in eine tief ausgeschnittene Corsage, darüber ein schwarzer Häkelpulli, der bis zum vierten Knopf geöffnet war. Ihre Traumfänger-Ohrringe hingen ihr bis auf die Schultern herunter; ich konnte mir nur schwerlich vorstellen, welche Träume darin hausten. Als sie den Freeway gefunden hatte, legte sie eine Kassette ein, eine alte Aufnahme von Elton John. »Like a candle in the wind«, sang sie mit tiefer, kehliger Stimme, gewürzt mit weichen russischen Konsonanten. Ihre schmuddligen, über und über beringten Hände mit abgebrochenen roten Fingernägeln hielten das große Lenkrad fest.

Plötzlich füllten Schmetterlinge die Fahrerkabine des Van – Schwalbenschwänze, Monarchfalter, Pfauenaugen, Kohlweißlinge –, die flatternden Flügel meiner zu zahlreichen Gefühle, zu zahlreichen Erinnerungen; ich begriff nicht, wie Rena beim Schlagen ihrer dünnen Flügel noch durch die Windschutzscheibe sehen konnte.

Es dauert nicht mal mehr ein Jahr, sagte ich mir. Achtzehn und tschüs! Ich würde den Abschluss an der High School machen, mir einen Job suchen, dann würde mein Leben mir gehören. Das hier war nur ein Ort, an dem ich mietfrei wohnen konnte, bis ich mich entschieden hatte, was der nächste Schritt sein würde. Das College konnte ich vergessen, das war nicht für mich bestimmt; da brauchte ich mir gar nichts mehr vorzumachen. Ich hatte nicht vor, mich noch einmal enttäuschen zu lassen. Ich lasse mich von niemandem berühren. Klipp und klar.

Ich konzentrierte mich auf die Umrisse der Downtown-Wolkenkratzer, die im Dunst sichtbar wurden, die Spitzen in den Wolken wie ein halb erinnerter Traum. Wir bogen auf den Freeway 5 Richtung Norden ab, fuhren an den Bahngleisen vorbei um die Innenstadt herum, vorbei am County Hospital und den Lagerhäusern bei der Brauerei, in denen Künstler ihre Studios hatten. Dort waren meine Mutter und ich auf Partys gewesen; es schien eine Ewigkeit her zu sein, so lange, dass es mir vorkam wie die Erinnerung eines anderen Menschen, wie ein Lied, das ich mal irgendwann im Traum gehört hatte.

Rena fuhr am Stadium Way vom Freeway herunter. Hier gab es keine Häuser mehr, nur Laubgestrüpp und Beton. Wir fuhren eine Weile parallel neben der 5 her, dann durch eine Unterführung unter dem Freeway in ein kleines Wohnviertel, das wie eine Insel unter dem Meeresspiegel lag. Zu unserer Linken ragte der Freeway wie eine Wand auf, zur Rechten glitt eine Sackgasse nach der anderen an der regenverschmierten Scheibe vorbei. In den Vorgärten türmte sich Sperrmüll, nasse Wäsche hing auf Leinen und über Zäunen vor den spanischen Häuschen und winzigen Craftsman-Bungalows mit vergitterten Fenstern. Ich sah Blumentöpfe, die an Schnüren aus Makramé an den Veranden hingen, Kinderspielzeug in lehmigen Vorgärten und riesige Oleander. »Frogtown« kündigte ein Graffiti an.

Wir hielten vor einem bedrückenden schokoladenbraunen Bungalow im spanischen Stil mit schweren Stuckverzierungen, dunklen Fenstern und einem zerrupften, mit Maschendraht umzäunten Rasen. Die Nachbarn zur Linken hatten in ihrer Auffahrt ein Boot stehen, das größer war als ihr ganzes Haus. Zur Rechten lag ein Installateurbetrieb. Genau hier gehörte ich hin, ein Mädchen, das der einzig guten Sache in ihrem Leben den Rücken gekehrt hatte.

»Zu Hause ist am schönsten«, sagte Rena Grushenka. Ich hatte keine Ahnung, ob sie das ironisch meinte oder nicht.

Sie half mir nicht, meine Sachen hineinzutragen. Ich nahm die wichtigsten Tüten – mein Malzubehör, das Dürer-Kaninchen, in dessen Rahmen ich

Weitere Kostenlose Bücher