![Weiter weg]()

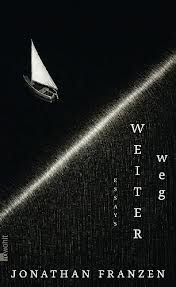

Weiter weg

Brandung wie DeLillo oder Pynchon, ich schämte mich dafür, ein Buch zu schreiben, das sich offenbar der Frage widmen wollte, ob eine peinliche Mutter aus dem Mittleren Westen noch ein letztes Weihnachtsfest daheim mit ihrer Familie zustande bekommt. Ich wollte einen Roman über die großen Fragen meiner Zeit schreiben, und stattdessen versank ich, wie Josef K., der sich zu seiner Bestürzung und Verwirrung mit seinem Prozess beschäftigen muss, während all seine Kollegen Karriere machen, in Scham über meine Unschuld.

Ein großer Teil dieser Scham konzentrierte sich in der Figur des Chip Lambert. Ich arbeitete ein ganzes Jahr, um seine Geschichte in Gang zu kriegen, und am Ende dieses Jahres hatte ich ungefähr dreißig brauchbare Seiten. In den letzten Tagen meiner Ehe hatte ich eine kurze Beziehung mit einer jungen Frau gehabt. Ich lernte sie kennen, als ich unterrichtete. Sie war keine Studentin und nie meine Studentin gewesen, und sie war viel reizender und geduldiger als das Mädchen, mit dem sich Chip Lambert einlässt. Aber die Beziehung war sehr unbehaglich und unbefriedigend, mittlerweile wand ich mich vor Scham , wenn ich an sie zurückdachte, und aus irgendeinem Grund war es nötig, sie in Chips Geschichte einzufügen. Das Problem war, dass Chip jedes Mal, wenn ich ihn in eine Situation wie die meine brachte, fürchterlich abstoßend auf mich wirkte. Um seine Lage plausibel und verständlich zu machen, versuchte ich wieder und wieder, eine Vorgeschichte für ihn zu erfinden, die einige Ähnlichkeiten mit meiner aufwies, aber ich konnte nicht aufhören, meine eigene Unbedarftheit zu hassen. Als ich versuchte, Chip weniger unschuldig, weltgewandter und sexuell erfahrener sein zu lassen, klang die Geschichte bloß unehrlicher und uninteressant. Ich wurde vom Geist Andy Aberants heimgesucht und auch von zwei frühen Romanen Ian McEwans, Unschuldige und Der Trost von Fremden , beide derart klebrig, dass ich, nachdem ich sie gelesen hatte, am liebsten unter die Dusche gesprungen wäre. Sie waren mein Musterbeispiel für das, was ich nicht schreiben wollte, aber offenbar zu schreiben nicht lassen konnte. Jedes Mal, wenn ich für ein paar Tage die Luft angehalten und einen neuen Stapel Chip-Seiten produziert hatte, hätte ich am liebsten geduscht. Die Seiten fingen ganz witzig an und gingen dann schnell in ein Eingeständnis von Scham über. Es schien einfach unmöglich, meine singuläre, bizarre Erfahrung in eine allgemeinere und verständnisvolle und unterhaltsame Erzählung zu übersetzen.

Vieles widerfuhr mir in dem Jahr, in dem ich mit Chip Lambert rang, aber zwei Dinge, die ich in diesem Jahr zu hören bekam, ragen ganz besonders heraus. Eines davon sagte meine Mutter, am letzten Nachmittag, den ich mit ihr verbrachte, als wir schon wussten, dass sie bald sterben würde. Ein Kapitel der Korrekturen war im New Yorker erschienen, und obwohl meine Mutter, was ich ihr hoch anrechne, entschieden hatte, es nicht zu lesen, während sie starb, beschloss ich, ihr ein paar Dinge zu gestehen, die ich immer vor ihr geheim gehalten hatte. Es waren keine furchtbar dunklen Geheimnisse – nur mein Versuch, zu erklären, warum ich nicht das Leben führte, das sie sich für mich gewünscht hatte. Ich wollte ihr versichern, dass ich, so seltsam mein Leben für sie auch aussehen musste, schon klarkommen würde, wenn sie nicht mehr da wäre. Und wie im Fall der New Yorker -Geschichte wollte sie meist gar nicht so genau wissen, wie oft ich nachts aus dem Schlafzimmerfenster geklettert war und wie entschieden ich schon immer hatte Schriftsteller werden wollen, auch wenn ich etwas ganz anderes behauptet hatte. Doch spät am Nachmittag machte sie deutlich, sie hatte sehr wohl zugehört. Sie nickte und sagte wie in einer vagen Zusammenfassung: «Na ja, du bist ein Exzentriker.» Teils drückte das ihren Versuch aus, anzuerkennen und zu vergeben, wer ich war. Vor allem aber entsprach dieser Satz, vage und summarisch, wie er daherkam – und mit seinem fast schon abschätzigen Ton –, ihrer Art zu sagen, dass es für sie am Ende keine Rolle spielte , was für ein Mensch ich war. Dass mein Leben mir wichtiger war als ihr. Dass für sie jetzt ihr eigenes Leben, das gerade zu Ende ging, die größte Rolle spielte. Und das war das letzte ihrer Geschenke an mich: Die implizite Anweisung, mich nicht so sehr darum zu sorgen, was sie oder irgendjemand anders von mir denken könnte. Ich selbst zu sein, so wie sie, in ihrem Sterben, sie

Weitere Kostenlose Bücher