![Winterkill]()

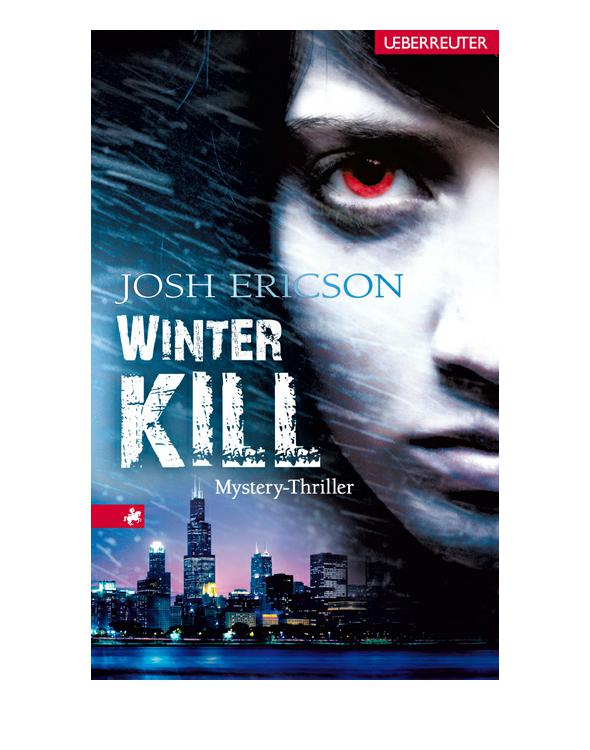

Winterkill

wollen sich dafür rächen.«

Er brauchte eine Weile, um die Antwort zu verdauen. »Du bist im Zeugenschutzprogramm?«, fragte er ungläubig. »Wie im Film?

»So ungefähr«, wich sie aus.

»Kein Scheiß?«

»Kein Scheiß«, wiederholte sie.

»Und warum rufst du dann nicht das FBI an? Oder die Cops? Oder wer immer bei denen für dich zuständig ist?«

»Die US Marshals.«

»Die US Marshals? Ich dachte, die gab’s nur im Wilden Westen. Wyatt Earp in Dodge City und Tombstone. Du hast mit echten US Marshals zu tun?«

»Du glaubst mir nicht, was?«

»Klar glaube ich dir. Hast du sie schon angerufen? Da gibt’s doch sicher eine Nummer für den Notfall. Wenn du in Gefahr bist, musst du sie anrufen.« Er kramte sein Handy hervor.

»Ich hab schon angerufen.«

»Ehrlich?«

»Ich war sogar bei der Polizei.«

Er zog die Augenbrauen zusammen. »Und? Warum bist du dann hier?«

»Ich hatte Angst«, gestand sie.

»Angst? Vor wem denn?«

Ein eisiger Windhauch wirbelte ihr die Haare durcheinander und ließ sie in panischer Angst aufschreien. Zu spät merkte sie, dass sie sich diesmal selbst mit dem Ellbogen auf die Seitenlehne gestützt und das Fenster heruntergelassen hatte. Ihr Schrei drang durch das offene Fenster nach draußen und erreichte ihre Verfolger, die gerade um die Ecke bogen und ebenfalls ein Fenster geöffnet hatten, um besser sehen zu können. Sie hielten sofort an, wagten aber nicht aus dem Wagen zu steigen, wegen der vielen Zeugen und des Streifenwagens vor dem Eingang.

Sarah geriet in Panik. Wie von der Tarantel gestochen sprang sie aus dem Taxi und rannte davon, nur weg von den beiden Killern. Sie humpelte an der langen Reihe der gelben Taxis entlang zum Eingang des neuen Wohnturms, ohne darüber nachzudenken, dass es bei einer feierlichen Einweihung mit prominenten Gästen dort von Cops und Security-Leuten nur so wimmeln würde.

Als sie den Eingang erreichte und die beiden Wachposten vor den gläsernen Doppeltüren stehen sah, war es bereits zu spät. Sie lief gegen das Absperrungsgitter und sah aus den Augenwinkeln, dass auch die Killer ausgestiegen waren. Es gab kein Entkommen mehr. Sie würden sie schnappen, direkt vor den Augen der Security-Leute und des Streifenwagens. Sie würden ihr unauffällig eine Pistole in die Seite drücken und sie zwingen, in den Wagen zu steigen. Ein paar Querstraßen weiter würden sie ihr eine Kugel in den Kopf jagen oder die Kehle durchschneidenund ihre Leiche in den See werfen. Und nur, weil sie die Nerven verloren hatte und ausgestiegen war.

Ihr blieb nur noch ein Ausweg: Sie kletterte über die Absperrung und schrie, ging mit beiden Fäusten auf die Security-Leute los und schlug auf sie ein, trat mit den Füßen nach ihnen und benahm sich so auffällig, dass ein festlich gekleidetes Paar, das gerade aus einem Taxi stieg, entsetzt zurückwich.

Sie sah nicht, wie die beiden Killer in ihren Escalade stiegen und überstürzt davonfuhren, konnte auch Ethan nicht sehen, der verstört in seinem Taxi saß und nicht wusste, was los war.

Sie sah nur die beiden Cops, die aus dem Streifenwagen sprangen, ihre Hände auf den Rücken zogen und ihr Handschellen anlegten. »Immer mit der Ruhe, Lady!«, sagte einer der beiden.

Bis zu einem gewissen Maß entsprach Bruno Cavani dem Bild, das man sich von einem Mafia-Boss machte. Er war übergewichtig, rauchte dicke Zigarren und hörte gern italienische Opernarien. Er war väterlich zu seiner hübschen Tochter und schenkte seiner Frau jede Woche rote Rosen. Seinen Feinden gegenüber war er eiskalt und grausam.

Was ihn vom Klischee unterschied, waren sein Akzent, den er sich während seiner Jugend in New Jersey angeeignet hatte, seine Abneigung gegen Waffen und seine Vorliebe für deutsches Bier, das er sich aus einer Brauerei in Wisconsin kommen ließ. Sein taubenblauer Anzug war maßgeschneidert.

Wie fast immer, wenn es wichtige Geschäfte zu erledigen gab, saß er im »Luigi’s«, dem Lokal seines Neffen im Chicagoer Vorort Cicero. In Cicero hatte auch Al Capone, der legendäre Gangster, in den 1920er-Jahren residiert.Bruno saß im Extrazimmer, ließ sich von seinem Neffen Linguine mit Lachs und viel Sahne bringen, dazu ein eiskaltes Bier, und sprach mit seinem Steuerberater, einem aalglatten jungen Mann mit einem Hahnenkamm aus gegelten Haaren. »Eine Spende für das Kinderkrankenhaus macht sich immer gut«, sagte dieser, »die ist förderlich fürs Image und spart eine Menge Steuern.«

»Verschonen Sie mich mit

Weitere Kostenlose Bücher