![Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)]()

Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)

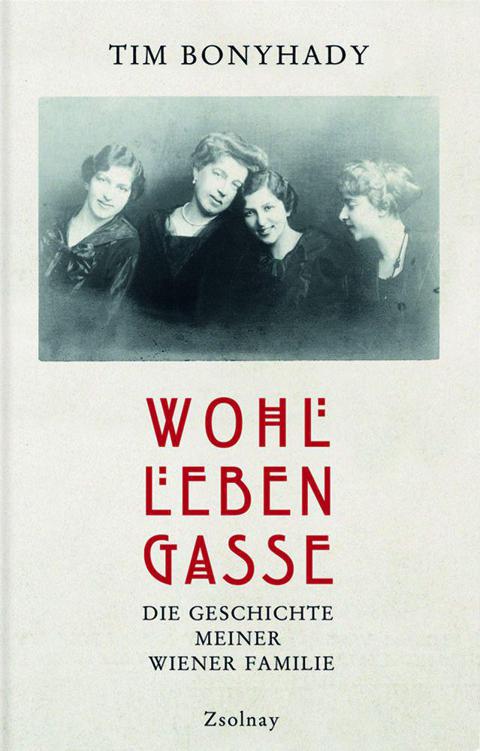

Hermine, Erni, Gretl, Käthe und Lene in die Wohllebengasse zum Abendessen.

Am nächsten Abend rief Hermine alle vier Kinder zusammen. Sie wussten, dass Moriz Versicherungen abgeschlossen hatte, wodurch ihnen je 100.000 Kronen zustanden. Gretls Polizze war 1916 bei ihrem zwanzigsten Geburtstag schlagend geworden, bei den anderen sollte das 1919 der Fall sein, wenn Käthe und Lene zwanzig und Erni 24 sein würden. Doch Erni, Gretl, Käthe und Lene wussten nicht, dass Moriz zwar den Großteil seines Vermögens Hermine hinterlassen, ihnen aber zusätzlich je weitere 400.000 Kronen zugedacht hatte. Diese Summe hatte ein Vermögen ausgemacht, als Moriz 1912 diese Vorkehrungen traf – sie alle hätten jeder nach heutigem Geld fast 2,3 Millionen Euro geerbt –, als Moriz starb, hatte allerdings die Inflation einen beträchtlichen Teil davon aufgefressen, sodass jedes Kind ein Vermögen im Gegenwert von etwa 219.000 Euro zu erwarten hatte.

Außer ihnen waren nur noch Wohltätigkeitsorganisationen als Begünstigte angeführt. Moriz’ vier Zuwendungen von je tausend Kronen waren angesichts der Größe des Nachlasses und des Wertverlustes der Krone bloß symbolisch zu nennen, sie sind aber dennoch aufschlussreich: Keine ging an eine katholische Organisation, zwei jedoch an die jüdischen Gemeinden in Bisenz und Wien, was Moriz’ nach wie vor bestehende Bindung an jüdische Institutionen bewies. Hermine teilte eine weitere Zuwendung von 20.000 Kronen unter drei Empfängern auf, darunter das Jüdische Blindeninstitut, wie Moriz es gewollt hätte.

Am Tag nach dem Begräbnis ging Hermine mit den Kindern und ihren Eltern wieder auf den Friedhof, ebenso am nächsten und übernächsten Tag. Das war zu viel für Nathan Hamburger, der sich von etlichen Herzanfällen Ende 1917 nicht mehr erholt hatte; seit damals besuchten Hermine, Gretl, Käthe und Lene Nathan mindestens jeden zweiten Tag in seiner Wohnung, während er nie in die Wohllebengasse kam. Nathan starb am 26. August, und so hatten innerhalb von neun Tagen Hermine den Ehemann und Vater und die Kinder Vater und Großvater verloren.

Die Konvention verlangte es, dass man den Toten seine Aufwartung machte. Da Moriz’ Grab in Wien besucht werden musste und Nathan auf dem jüdischen Friedhof in Freudenthal, den er begründet hatte, bestattet werden wollte, teilte Hermine ihre Familie auf. Erni begleitete sie nach Freudenthal zu Nathans Begräbnis, Gretl, Käthe und Lene blieben in Wien, um jeden Tag zu Moriz’ Grab zu pilgern, wobei jede immer eine Aster mitbrachte, eine Blume, die für österreichische Katholiken eng mit dem Totengedenken verbunden ist. Sie bildete einen grellen weißen Kontrast zu ihren schwarzen Kleidern und Schleiern.

Wie andere Wiener Architekten, darunter Adolf Loos und Franz von Krauß, stand Josef Hoffmann seinen Kunden nicht nur im Leben, sondern auch im Tod zur Verfügung. Als Henny Hamburger 1913 starb, entwarf Hoffmann ihren Grabstein auf dem Grinzinger Friedhof und nach Nathans Tod 1918 auch dessen Grabmal in Freudenthal. Überraschenderweise aber entschied sich Hermine gegen einen weiteren Auftrag an Hoffmann für Moriz’ Grab in Hietzing. Stattdessen ließ sie einen provisorischen Stein aufstellen.

Die 22-jährige Gretl war am Boden zerstört durch Moriz’ Tod. Sie wusste, dass ihr Platz zuhause und in der Gesellschaft nie wieder derselbe sein würde, und fragte sich, was in einem von ihrer Mutter geführten Haushalt aus ihr werden würde. »Für uns ist jetzt wohl das Ärgste gekommen was uns hätte zustoßen können: unser Vatl ist von uns gegangen!«, klagte sie Ende August. »Ich habe an ihm meinen besten Freund, meinen geliebten Vater & meinen Parteigänger verloren, der mir immer geholfen & mich stets unterstützt hat.« Ihr Eintrag einige Tage später war noch emotionaler. Sie eiferte, weil Käthe angedeutet hatte, Gretl spiele die trauernde Tochter nur, und warf ihr vor, ihren eigenen Mangel an Trauer auf sie zu projizieren. Ihr war klar, dass sie seit Moriz’ Tod »furchtbar schlecht und rachsüchtig geworden« sei, und schloss: »Vater verloren – Alles verloren.«

Den Rest ihres Tagebuches nutzte sie, um ihr Notizbuch ab Ende 1917 zu übertragen, so wie sie es nach der Auflösung der Verlobung mit Norberts Briefen getan hatte. Während Gretl sich wieder dem zuwandte, was geschehen war, unterstrich sie die kritischen Momente in Moriz’ Krankheit und gab den Einträgen für 1918 eine neue Überschrift, die, auch wenn Gretl

Weitere Kostenlose Bücher