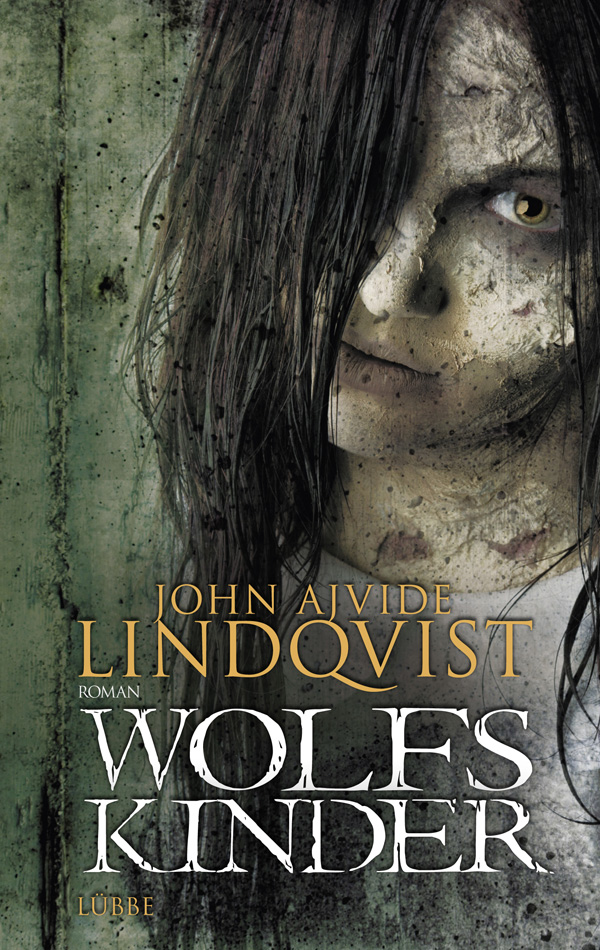

![Wolfskinder - Lindqvist, J: Wolfskinder - Lilla stjärna: Wolfskinder]()

Wolfskinder - Lindqvist, J: Wolfskinder - Lilla stjärna: Wolfskinder

davon zu erzählen, wie sehr sie sich über ihren Vater geärgert hatte, der zu müde war, um überhaupt bei irgendetwas mitzumachen.

Trotzdem war ihr Bericht keine Lüge. Sie hatte schöne Sommerferien gehabt, aber von dem, was sie schön gemacht hatte, wollte sie nicht erzählen. Alles, was dort stand, war also wahr, wenngleich sich alles ganz anders abgespielt hatte.

Zu Weihnachten bekam Johannes eine Playstation 2, wodurch sich sehr viel veränderte. Bereits im Sommer waren sie schweigend übereingekommen, ihre Höhle aufzugeben. Zu kindisch. Als der Herbst kam, schienen sie eine neue Richtung zu suchen, eine neue Form für ihr Zusammensein.

Je mehr sich das Gerede über Teresa und Johannes im Ort verbreitete, desto gemeiner verhielten sich ihre Brüder gegenüber Johannes, sodass ihnen Teresas Zuhause auch keine Freistatt mehr bieten konnte. Bei Johannes hielt sie sich nur ungern auf, da sie die dortige Atmosphäre bedrückte, ja beinahe ängstigte.

Eine Zeit lang unternahmen sie viele Ausflüge mit dem Fahrrad. Sie fuhren auf schmalen Nebenstraßen, untersuchten verfallene Scheunen und alte Kiesgruben oder besuchten die Schafe, die ein paar Kilometer entfernt auf der Wiese grasten. Manchmal radelten sie nach Österyd hinein, und auf einer dieser Touren landeten sie in der Bibliothek. Obwohl es ein kleiner Ort war, besaß Österyd eine große Bibliothek mit verschiedenen Abteilungen, abgeschirmten Leseecken und ein paar Schachbrettern.

An den Nachmittagen wurde es früh dunkel, und eine Zeit lang radelten sie direkt nach der Schule zur Bibliothek, spielten Dame auf einem der Schachbretter, weil Johannes bei diesem Spiel weniger überlegen war, lasen Bücher oder unterhielten sich leise.

So hätte es vielleicht noch lange weitergehen können, wenn Johannes nicht die Spielkonsole zu Weihnachten bekommen hätte. Als das Frühjahr kam, sah Teresa sich gezwungen, trotz allem eine gewisse Zeit bei Johannes zu Hause zu verbringen, wenn sie überhaupt noch mit ihm zusammen sein wollte.

Die glänzenden, schwarzen Ledersofas und der Glastisch. Johannes’ Mutter, die mit Saft und Kuchen herangeschlichen kam. Ein harter Typ namens Max Payne, der auf dem Fernsehbildschirm Leute totschoss. Johannes’ Finger, die über dieKnöpfe und Hebel flogen. Und die Kälte. Es war kalt im Haus. Teresa musste sich in eine Decke hüllen, wenn sie neben Johannes saß und seine Reise durch die Unterwelt von New York verfolgte.

Johannes besorgte sich ein Spiel namens Tekken 4 und einen extra Joystick. Sie kämpften gegeneinander. Kleine japanische Mädchen und Comic-Monster. Teresa war alles andere als unbegabt, sie verstand ausgezeichnet, wie man vorgehen musste, und gewann manchmal auch. Aber sie fand es nur für eine kurze Weile unterhaltsam. Johannes dagegen konnte gar nicht genug davon bekommen.

Wenn Teresa gehen wollte, kam oft Johannes’ Mutter mit einem Handstaubsauger angeschossen, um die Kuchenkrümel zu entfernen, bevor Teresa überhaupt aus dem Haus war. Dann ging sie die zweihundert Meter zu ihrem Haus hinüber und hatte manchmal das Gefühl, weinen zu müssen. Aber sie weinte nicht.

An einem Tag im Mai, nachmittags um vier Uhr, stand Teresa auf ihrem Grundstück und wusste nicht, was sie tun sollte. Vor ihr stand ihr Fahrrad, es war an die Garagentür gelehnt, links begann der Pfad zu Johannes’ Haus, rechts ging es die Einfahrt zur Straße hinunter, in ihrem Rücken stand das Haus, in dem sie wohnte. Sie wollte in keine Richtung gehen.

Mit hängenden Armen stand sie auf dem Rasen, und die einzigen Richtungen, die ihr halbwegs verlockend erschienen, waren rauf und runter. In der Erde versinken oder in die Wolken hochfliegen. Beide Wege waren ihr versperrt. Sie wünschte sich, ein Tier zu sein, sie wünschte sich, jemand anders zu sein. Sie wünschte sich, die Fähigkeit zu besitzen, so zu tun, als wäre sie jemand anders.

Mindestens fünf Minuten lang stand sie so da, regungslos. In dieser Zeit nahm ein sehr deutlicher Gedanke Gestalt an und fand seinen sprachlichen Ausdruck. Sie wiederholte die Wörter immer und immer wieder.

Ich kann nirgendwohin gehen. Ich kann nirgendwohin gehen.

Sie begann zu schwanken. Sie überlegte, ob sie sich nicht einfach mit angelegten Armen nach vorn fallen lassen sollte, um zu sehen, ob sich nicht die Erde unter ihr öffnen würde. Sie wusste, dass es nicht passieren würde, also ließ sie es. Stattdessen drehte sie ihren Körper nach links und zwang ihre Beine zum Gehen. Sie

Weitere Kostenlose Bücher