![Zuhause ist ueberall]()

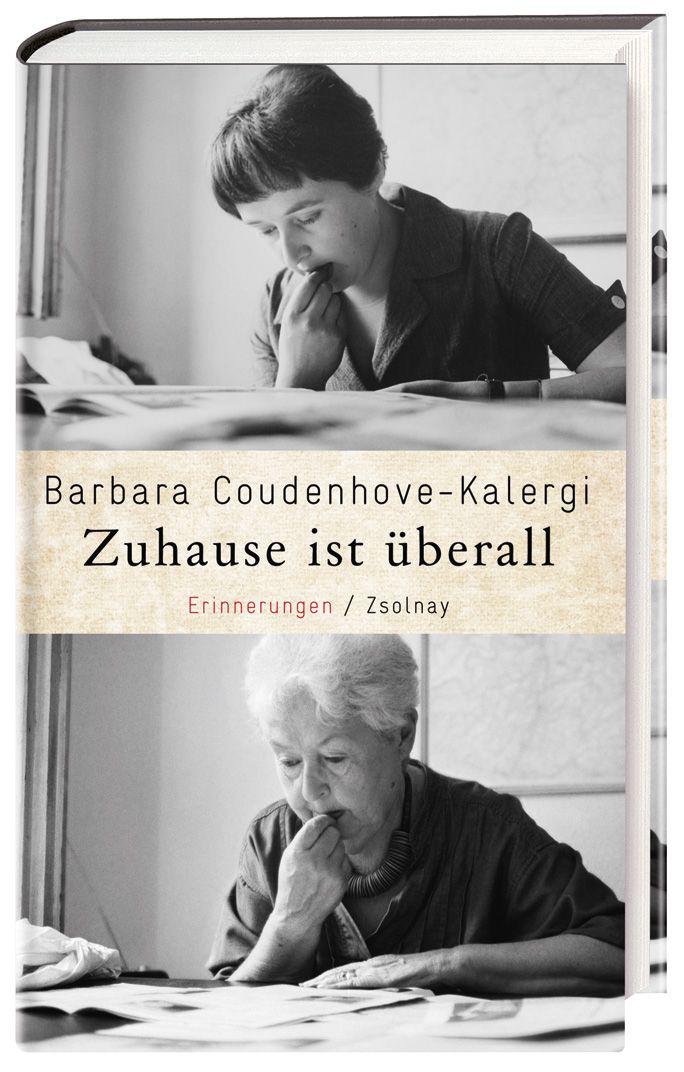

Zuhause ist ueberall

sozialistischen Umwälzung erwarteten. Die Welt der Zionisten, die vom Judenstaat träumten. Arme Teufel und Millionäre, Dichter und Bettler, Großstädter und Stetl-Bewohner. Gibt es in Polen noch Spuren von dieser Welt? Ist irgendetwas davon zurückgeblieben? Ich beschließe, mich auf Spurensuche zu begeben und einen Film zu machen, der »Abschied vom Stetl« heißen soll.

Man muss es gesehen haben, um die ganze Tragödie zu ermessen, die darin liegt, dass die tausendjährige Kultur von dreieinhalb Millionen Menschen, die einmal dieses Land mitgeprägt haben, nun unwiederbringlich dahin ist. Zerstörte, mit mannshohen Brennnesseln zugewachsene Friedhöfe. Kaputte Synagogen. Die jüdischen Viertel in den Städten entweder vollkommen vergammelt wie in Łódź oder überhaupt dem Erdboden gleichgemacht wie in Warschau. Es ist wie eine archäologische Arbeit, unter all diesen Schichten des Vergessens doch noch Spuren des Verlorenen wiederzufinden.

Ich will unbedingt ein altes jüdisches Stetl filmen und bekomme von allen Seiten zu hören, dass es so etwas nicht mehr gibt – alles abgerissen und zugebaut. Aber dann finden wir in Kozk doch noch eins: den Marktplatz, die alten kleinen Geschäfte mit den schweren Läden, die zugezogen wurden, wenn Gefahr drohte, sogar den »Hof« des großen Zaddiks Mendel von Kozk. Dieser Mendel kommt in den »Erzählungen der Chassidim« von Martin Buber vor. Er hatte einmal einen Prozess gegen Gott selbst angestrengt, weil dieser nicht und nicht den Messias schickte und dem Elend seines Volkes tatenlos zusah. Die »Schul« des Wunderrabbis ist ein stattliches, aber verfallenes Holzhaus. Demnächst soll dieses letzte Zeugnis des polnischen Chassidismus abgerissen werden. Niemand kümmert sich darum.

Auch ein paar alte Juden, die sich an die alte Zeit noch erinnern können, haben wir wider Erwarten gefunden. Einen alten Doktor aus Lublin, der in schönstem Jiddisch von den Pilgerzügen der Chassiden in ihren weißen »Skarpetten« zum Zaddik von Kozk erzählt. An den hohen Feiertagen kamen sie aus der ganzen Gegend, wollten den Wunderrabbi sehen und sich Rat in allen Lebensfragen holen.

In Krakau sprechen wir mit einem alten Spengler, der zu der winzigen Gemeinde von jetzt greisen Männern gehört, die sich immer noch am Sabbat zum Gebet in der ehrwürdigen Remu-Synagoge in Kazimierz zusammenfinden. Die Krakauer Judenstadt Kazimierz mit ihren vielen spätgotischen und Renaissance-Synagogen geht auf den polnischen König Kasimir den Großen zurück, der im 14. Jahrhundert den aus Westeuropa vertriebenen Juden Asyl und Privilegien gewährte. Heute ist die Vorstadt eine Touristenattraktion und ein angesagtes Ausgehviertel. 1984 ist sie verwahrlost und vergessen.

Herr Traubmann, der Spengler, sagt, dass er an jedem Sabbat-Vorabend »die Juden zählt«. Ob er nicht Angst hat, dass eines Tages die Minje, die für den Gottesdienst vorgeschriebene Zahl von zehn Männern, nicht mehr zusammenkommt, frage ich. Und er: Man muss immer Angst haben. Er hat noch selber die Spenglerarbeit an der Synagoge gemacht, um sie halbwegs wieder herzurichten. Jetzt frage er sich, für wen. Als er sich von uns verabschiedet und unserem Tonassistenten Charlie Lenski herzlich die Hand schüttelt, meint er, er hätte nie gedacht, dass er einmal einem deutschen Mann die Hand geben würde. Den steirischen Kameramann Gerhard Hierzer, mit seinem Wuschelbart und seiner Lebhaftigkeit, hält er ohnehin für einen Juden.

Wir fahren nach Łódź, die alte Arbeiterstadt, einst das polnische Manchester genannt. Hier standen seit dem 19. Jahrhundert die großen Textilfabriken und die kleinen Manufakturen. Hier schlug das Herz der jüdischen Arbeiterbewegung. Das Palais Poznański steht noch, ein prunkvolles Gebäude, erbaut von dem jüdischen Fabrikanten und Philanthropen Izrael Kalmanowicz Poznański. Das Grab der Poznańskis, ebenfalls eine prunkvolle Anlage, kann man auf dem Friedhof auch noch bewundern. Und die Poznański-Fabrik aus rotem Backstein ist zum Teil auch noch da. Hier zu arbeiten war seinerzeit schon ein Glück. Die meisten bekamen nur Arbeit in den kleinen Unterbetrieben, die den Großen zulieferten.

Wir finden einen alten jüdischen Textilarbeiter, der das Schreckensghetto von Łódź irgendwie überlebt hat. Er erzählt vom Elend der Arbeiter in den vielen kleinen Werkstätten. »Nisch far haint, nisch far morgen«, sangen die Arbeiter an den Webstühlen.

Kleine Steinchen eines großen Mosaiks. Kleine

Weitere Kostenlose Bücher