![Zuhause ist ueberall]()

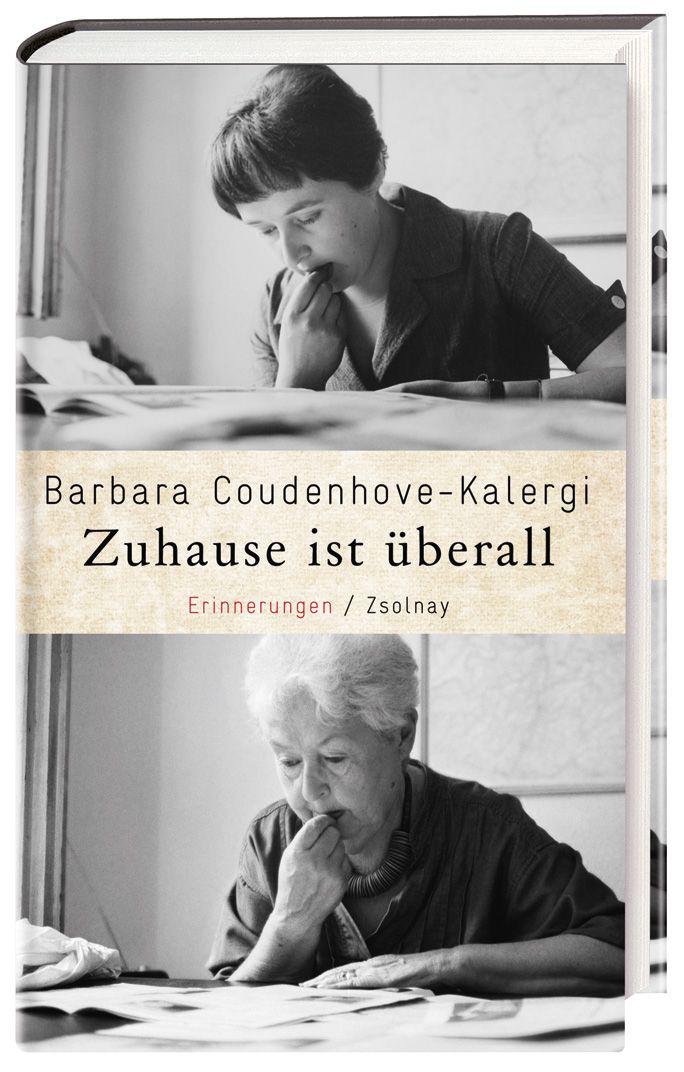

Zuhause ist ueberall

viele Juden es gegen Ende des 17. Jahrhunderts hier gegeben hat. Wie viele es 1938 gewesen sind, sagt das Handbuch nicht. Und das Einzige, was ich bisher von Juden gesehen habe, ist das Deckenfresko in der barocken Wallfahrtskirche. Unter anderem ist darauf der zwölfjährige Jesus im Tempel zu sehen, umgeben von Pharisäern und Schriftgelehrten mit gewaltigen Nasen, grimmigen Blicken und hebräischen Schriftrollen in den Händen.

Ich kaufe mir in der Trafik eine Zeitung und frage nach den Juden von Frauenkirchen. Ja, früher hat es hier eine Menge Juden gegeben. Die reichen Juden haben in der Hauptstraße gewohnt und die armen in der Judengasse. Und auch jetzt, sagt die Trafikantin, gibt es einen Juden im Ort. Ein Kunde geht eigens mit mir vor die Haustür und zeigt mir, wo »der Jud« wohnt. Rosenfeld heißt er. Dort drüben in dem gelben Haus. In der Nähe war früher der Judentempel, aber den gibt es nicht mehr.

Ich gehe durch die Hauptstraße, vorbei am Konsum, an der Apotheke, an der Raiffeisenbank. Niedrige Häuser, die Fassaden neoburgenländisch modernisiert. Ein freundlicher, vom Fremdenverkehr nicht allzu sehr berührter Ort, halb Dorf, halb Städtchen. Nur im Sommer kommen die Touristen vom Neusiedlersee herüber, schauen die Basilika an, kaufen sich im Stadtcafé ein Eis und fahren wieder weg.

Wie es wohl früher hier ausgeschaut hat, als es noch das große Judenviertel gab? Und wie war das, als die Nazis kamen? Hier, wo jeder jeden kennt, muss es unmöglich gewesen sein, »nichts gesehen und nichts gewusst« zu haben. Offenkundig ist einer aus der alten Judengemeinde zurückgekommen. Was ist aus den anderen geworden? Und wie ist es heute, »der Jud« zu sein in einem Ort wie Frauenkirchen?

Ich läute an dem gelben Haus. Ich lerne den Landesproduktenhändler Paul Rosenfeld und seine Frau Malka kennen. Wir reden. Ich komme an den folgenden Tagen wieder. Ich läute auch an anderen Häusern im Ort, lerne andere Frauenkirchner kennen und frage, wie es hier früher war. Und wie es war, als die hiesige Judengemeinde unterging. Ich frage und frage. Und langsam entstehen in meinem Kopf ein Bild und eine Geschichte.

Wenn ich jetzt an der Kreuzung Franziskanerstraße – Hauptstraße stehe und die Augen zumache, kann ich einen ziemlich genauen virtuellen Plan des alten Frauenkirchen zeichnen, so, wie es die alten Einwohner – Jud und Christ – im Gedächtnis behalten haben. Gleich oben an der Ecke stand zum Beispiel das Baumaterialiengeschäft Fried, »der Fried-Jud«. In dem geräumigen Hof war Bauholz gestapelt, das war der beliebteste Spielplatz der Kinder. Weiter unten an der Hauptstraße: das Lebensmittelgeschäft Rechnitzer, das größte im Ort, »der Rechnitzer-Jud«. Die Gemischtwarenhandlung Levine. Das Eisenwarengeschäft Fischer, wo die Bauern nach einem größeren Einkauf manchmal eine Pferdedecke als Zugabe geschenkt bekamen. Der Schnittwarenhändler Deutsch und das Kaffeehaus vom Weiss Dori, genannt das Judencafé, wo es für die Gäste neben der Lokalzeitung auch die Neue Freie Presse zu lesen gab. Es existierte noch ein weiteres Kaffeehaus, wo auch Christen verkehrten, ein Kino, noch zwei Lebensmittelläden, Schey Isidor und Fischer Siegfried gehörend, die Textilgeschäfte von Weiss Sandor und vom »Popper-Jud« und mehrere sogenannte Fruchthändler – darunter auch der »Rosenfeld-Jud« –, die Getreide und Landesprodukte kauften und verkauften. Die alten Frauenkirchner sagen alle noch nach ungarischer Art den Familiennamen vor dem Vornamen. Bis 1922 gehörte das Burgenland zu Ungarn. Alle diese kleineren und größeren Ladenbesitzer gehörten, neben den drei Ärzten, zu den sogenannten »reichen Juden« im Ort.

Der Getreidehändler Paul Rosenfeld vor dem großteils verwüsteten jüdischen Friedhof im burgenländischen Frauenkirchen

Hinter dem Haus, in dem jetzt die Apotheke ist: der Tempel, ein schlichter, weiß gekalkter Bau, daneben das Studierhaus (»die Judenschul«) und die Mikwe, das rituelle Bad. Alle diese heiligen Häuser lagen versteckt, gleichsam geschützt durch die profanen Gebäude des Judenviertels, im Ghetto von Frauenkirchen, in der Judengasse. Dort wohnten in armseligen Häuschen die Armen, die sogenannten Binkeljuden.

Die Binkeljuden, sagt der Selchermeister Jancsi Kiss, sind mit der Meterware durch die Ortschaften gegangen. An allen Ausgangsstraßen des Bezirks war am Sabbat ein Seil gespannt, ein Hinweis für die Frommen, wie weit sie gehen konnten, ohne nach

Weitere Kostenlose Bücher