![Zuhause ist ueberall]()

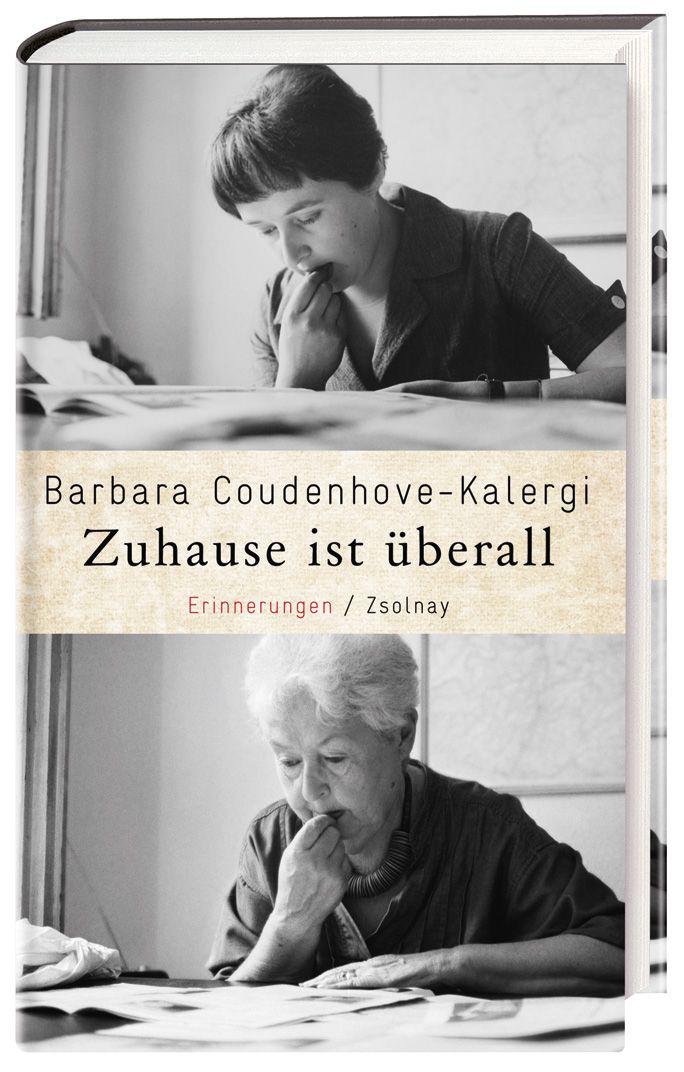

Zuhause ist ueberall

jüdischem Gesetz »Haus und Hof« zu verlassen und damit die Sabbatruhe zu verletzen. Tausend Schritte betrug die erlaubte Distanz. Von den Binkeljudenhäusern steht keines mehr, ebenso wenig wie Tempel, Schul und Mikwe.

Als 1938 das Ende der Judengemeinde kam, lebten in Frauenkirchen bei einer Gesamteinwohnerzahl von 3311 336 Juden, das waren elf Prozent. Frauenkirchen war eine der »heiligen sieben Gemeinden« des Burgenlandes. Die anderen waren Eisenstadt, Deutschkreutz, Mattersburg, Lackenbach, Kobersdorf und Kittsee. Sie alle genossen seit dem 17. Jahrhundert besondere Privilegien, darunter administrative und rechtliche Autonomie.

Waren die Frauenkirchner Juden überhaupt fromm? Ja und nein, sagt Paul Rosenfeld. Wir sitzen in seinem behaglichen Wohnzimmer. Auf dem Regal eine Menora, der siebenarmige Leuchter, an der Tür die Mesuse, die kleine Kapsel mit dem Ersten Gebot des Gesetzes. Herr Rosenfeld ist ein freundlicher, stattlicher Mann, vom Typ her mehr Macher als Grübler. Ihn selbst, erfahre ich, hat es als Bub eher auf den Fußballplatz gezogen als ins Bethaus. Aber auch in seinem Elternhaus war man natürlich orthodox, feierte die Feste, hielt die Vorschriften ein. Es wäre ganz ausgeschlossen gewesen, etwa am Sabbat das Geschäft offenzuhalten. Kaftan und Käppchen trugen in Frauenkirchen nur noch ein paar alte Herren, die Schläfenlocken – von den Dorfkindern »Lausrutschen« genannt – dagegen fast alle.

Aber es gab auch wirklich fromme Familien. Der frömmste Jude im Ort, so weiß es Herr Rosenfeld noch heute, war der Lederhändler Moses Tauber. Der alte Tauber war eine Leuchte jüdischer Gottesgelehrsamkeit, seine Söhne Abi und Amron taten es ihm nach. Wenn am Fest Simchat Thorah, dem Fest der Gesetzesfreude, die Reihe an den alten Tauber kam, die heiligen Schriftrollen tanzend durch den Tempel zu tragen, dann strahlte sein Gesicht vor Seligkeit, zur Erbauung der ganzen Gemeinde.

Die Feiertage hielten auch die Nicht-so-Frommen. In den Tagen des Laubhüttenfestes stand in jedem Hof der Hauptstraßenhäuser eine Laubhütte, in der die Familie während der ganzen Woche die Mahlzeiten einnahm. In der Judengasse gab es keine Höfe, da standen die Hütten mitten auf der Straße. Zu Purim, dem Gedenkfest an die Errettung der Juden Persiens durch die schöne Königin Esther, trugen die Kinder Masken, und man spielte »Tenderle«, ein Würfelspiel mit Preisen. Und der Sabbat war ein Fest für alle. Auch bei den Rosenfelds wurden am Vorabend die Kerzen angezündet, und beim Festtagsessen saß immer ein Armer mit am Tisch, weil an diesem Tag niemand einsam und hungrig bleiben soll.

Nach dem Gottesdienst war Korso. Da gingen die Mädchen, schön herausgeputzt, eingehängt zu dritt und zu viert, auf der Hauptstraße spazieren, hinauf bis zum Fried-Eck, wo das Seil gespannt war, und wieder zurück. Das war aber auch das einzige Vergnügen, das für ein anständiges jüdisches Mädchen erlaubt war. Tanzen gehen, Rendezvous – unmöglich. Die Burschen mussten ihre Liebesabenteuer anderswo suchen. Paul Rosenfeld glaubt, dass es deshalb in der Gegend eine Menge heimliche Nachkommen der Frauenkirchner Juden geben muss.

An die jüdischen Festtage erinnern sich auch die anderen Frauenkirchner. Am Sabbat, sagt Resi Kiss, die Fleischhauersfrau, riefen die jüdischen Hausfrauen oft die Dorfkinder ins Haus, zum Lichtanzünden, eine »Arbeit«, die den Frommen an diesem Tag verboten war. Als Lohn gab es dafür oft einen »Berches«, einen Sabbatstriezel. Manche Leute riefen den Kindern zu: »Geht’s da nicht hinein, die stechen euch ab.« Niemand glaubte das, aber ein kleines bisschen unheimlich war es trotzdem.

Manche Kinder waren auch verwegen genug, am Sabbat in die Judengasse zu schleichen und das Ohr an die Wand des Judentempels zu halten. Seltsame Gesänge drangen da heraus. Auch »Lavahüttenschauen«, die Laubhütten besichtigen, war bei den Frauenkirchner Kindern beliebt. »Schlechte Buben«, sagt Frau Kiss, warfen mitunter Steinchen hinein. Und der Korso? Ja, diesen Anblick ließ man sich auch nicht entgehen. Die Frauenkirchner Hauptstraßen-Mädchen sprachen ungarisch, das galt als vornehm. »Das waren Damen.« Die jüdischen Burschen gingen nicht spazieren, die saßen im Kaffeehaus oder standen an den Ecken und schauten. Auch der fromme Abi Tauber, erinnert sich Paul Rosenfeld, riskierte manchmal einen Blick.

Gab es Kontakte zwischen Juden und Christen, damals, in den Jahren, bevor Hitler kam? O ja,

Weitere Kostenlose Bücher