![Zuhause ist ueberall]()

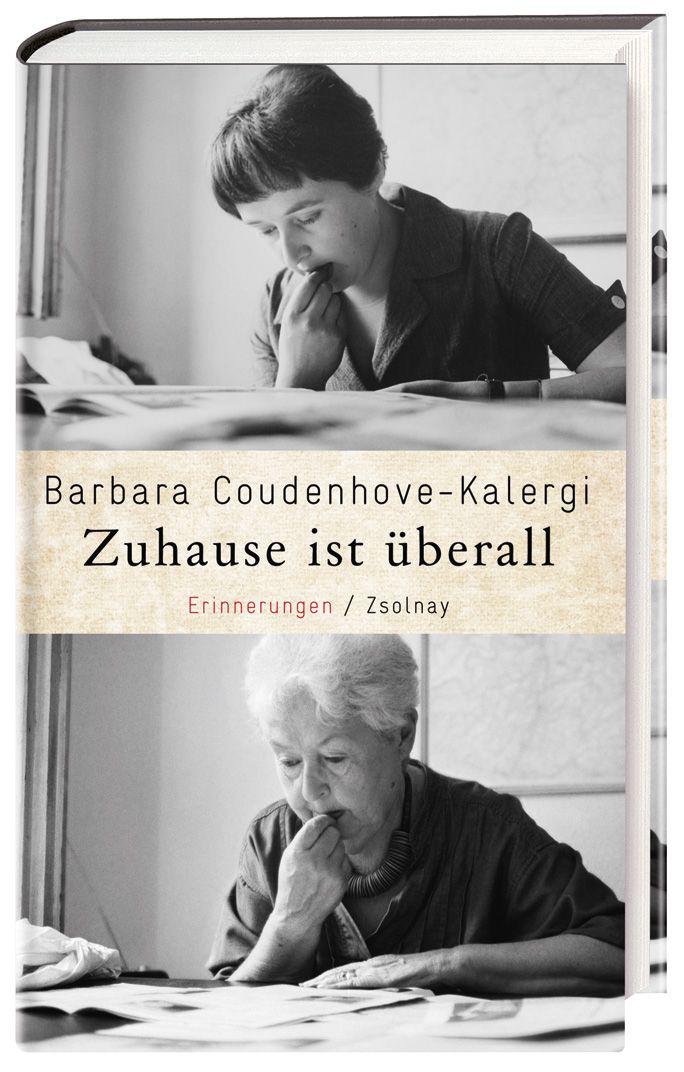

Zuhause ist ueberall

Oberlehrer im Eisenstädter Ghetto in seine Familie auf. Paul legt 1936 die Matura ab, leistet in der Neusiedler Kaserne seinen Militärdienst und tritt dann ins väterliche Geschäft ein. Er kann sich ganz gut durchsetzen, weil er ein guter Fußballspieler und ein netter Kerl ist, aber andere Frauenkirchner erinnern sich: Bei der Assentierung ist keiner mit dem Juden gegangen.

Im gleichen Jahr trifft die Familie ein schwerer Schicksalsschlag: Pauls jüngerer Bruder Laci kommt bei einem Motorradunfall ums Leben. Laci war ein lustiger Geselle, der sich um die strengen Verhaltensvorschriften der jüdischen Gemeinde nicht allzu sehr kümmerte. Er spielte Fußball in einer nichtjüdischen Kaffeehausmannschaft, bei der auch spätere Nazis aktiv waren. Er ging mit Mädchen. Er ging tanzen. »Er hat bei keinem Ball gefehlt«, erinnert sich Fanny Haidecker. Alle mochten ihn. Laci war auch der Erste im Ort, der ein Motorrad hatte. Seine NSU war sein ganzer Stolz. Über den Sabbat wurde sie bei einem Bauern am Ortsrand eingestellt, um die Frommen in der Gemeinde nicht zu schockieren. Das geliebte Motorrad wurde seinem Besitzer zum Verhängnis: Eines Tages, während seiner Militärzeit, krachte der Achtzehnjährige mit der schweren Maschine gegen das enge Hainburger Stadttor, jede Hilfe kam zu spät.

Lacis Begräbnis auf dem alten jüdischen Friedhof war ein Ereignis, wie es Frauenkirchen noch nie gesehen hatte. Seine Kameraden aus der Kaserne, in Uniform, trugen den Sarg. Die Militärkapelle spielte »Ich hatt’ einen Kameraden«. Nicht allen in der Gemeinde war das recht, aber auch die Frommen hatten den jungen Rosenfeld gern gehabt und ihm seine Eskapaden nachgesehen. Juden und Christen trauerten damals gemeinsam um Laci, den Charmeur aus dem Ghetto. Vielleicht, sagt dessen Bruder Paul heute, war es gut, dass Laci so früh gestorben ist. Für ihn, mit seinen vielen christlichen Freunden, wäre das, was nachher kam, besonders schmerzlich gewesen.

Tradition oder Emanzipation? Festhalten am Althergebrachten oder Assimilation? Stetl-Kultur oder Öffnung zur Welt? Konservativ leben oder liberal? Was damals in den Großstädten viele Juden der jüngeren Generation bewegte, ergriff in jenen Jahren auch die festgefügte Welt der jüdischen Gemeinden im Burgenland. In der Familie des Holzhändlers Fried in Frauenkirchen zum Beispiel gab es einmal in jedem Monat einen »Jour«. Die Frau des Hauses hatte diese Form der Geselligkeit den emanzipierten Damen in Wien abgeschaut. Der älteste Sohn der Frieds spielte dann Klavier, es gab eine gute Jause, und jeder musste etwas Heiteres vortragen. Und während in Österreich die Nazibewegung erstarkte und der Antisemitismus stieg, gab es bei den Friedschen Jours eine zögernde Annäherung der jüdischen an die nichtjüdische Gesellschaft. Das Ganze war nicht ohne Komik, was den jüngeren Familienmitgliedern auch durchaus bewusst war.

Die Schwester des Hausherrn, eine witzige und spottlustige junge Frau, schrieb dazu manchmal Gelegenheitsgedichte. »Liebe Trude, die Frisur / passt doch nicht zu unserem Jour. / Außer Rudis Kameraden / sind auch Christen eingeladen / und wenn so dich jemand sieht / hält man dich für unsolid / folgst du mir, so nimmst du nix / als das kleine Kruzifix / schau zu Boden, lache wenig / halt dich viel beim Doktor König / denn in meiner Auskunftei / blüht für ihn ein Liebesmai. / Und der kleine Herr im Hause / interessiert sich für die Jause / und wie ein Napoleon / inspiziert er den Salon. / ›Wärs nicht gut, mein Rosaleben / die Mesuse wegzugeben? / Manchen Leuten ist das nei / und wozu die Fragerei.‹ / ›Glaubst du, Moritz, dass das geht? / Verletzt das nicht die Pietät? / Muss denn auch die Pietät / grade sein in diesem Zimmer? / Gib sie in den Chiffonär / morgen hängst sie wieder her. / Die Gesellschaft ist illuster / ein Baron, ein Intendant / und sogar ein Leutenant. / Und sapperlot, was seh ich dort? / Den Kassier vom Christenhort! / Was will dieser Pfaffenstreber / hier im Reich der Gänseleber?‹«

Wussten oder ahnten die Frauenkirchner Juden in den ausgehenden Dreißigerjahren eigentlich, welche Wolken sich über ihnen zusammenballten? Erkannten sie die Gefahr, die von Hitlerdeutschland auch für sie ausging? Nein, sagt Paul Rosenfeld sehr entschieden. Man war besorgt, man spürte, dass »etwas in der Luft lag«, aber man wähnte sich einigermaßen sicher. »Wir haben den Kopf in den Sand gesteckt.« Der 11. März 1938, der Tag von

Weitere Kostenlose Bücher