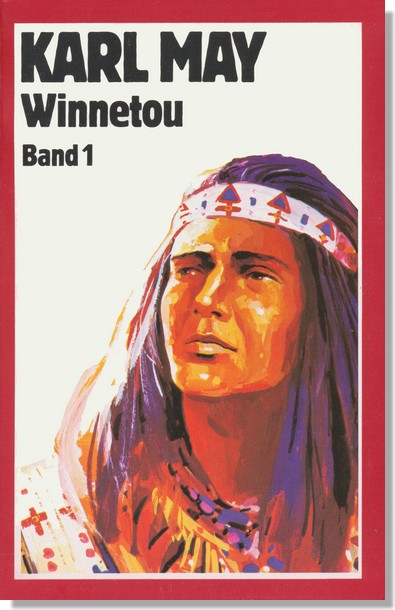

![01 - Winnetou I]()

01 - Winnetou I

nicht mehr sehen!“

„Habe es Euch also ganz richtig prophezeit!“

„Ja. Ist genau so geworden, wie Ihr sagtet. War aber eine Bewandtnis dabei, die mich fuchsteufelswild gemacht hat.“

„Darf ich erfahren, welche?“

„Ja, Euch will ich es sagen. War also gestern wieder bei ihr. Hat mich in den letzten Tagen schlecht behandelt, sehr schlecht, mich fast gar nicht angesehen und mir immer nur ganz kurz geantwortet. Sitz also gestern bei ihr und lehne mich dabei mit dem Kopf an einem hölzernen Pfahl. Dieser mag einen Splitter gehabt haben, an den mein Haar geraten ist. Als ich aufstehe, um zu gehen, gibt's einen gewaltigen Zupfer auf meinem ehrwürdigen Schädel; da drehe ich mich um, und was sehe ich da, Sir, was sehe ich?“

„Eure Perücke, wie ich vermute?“

„Ja, meine Perücke ist an dem Holzsplitter hängen geblieben und der Hut heruntergerissen worden und zu Boden gefallen.“

„Da wurde natürlich der frühere hübsche Vollmond zum Neumond?“

„Ganz und gar! Erst stand sie da und starrte mich an wie – wie – nun, wie einen Menschen, der auf dem Kopf keine Haare hat.“

„Und dann?“

„Dann schrie und heulte sie, als ob sie selber einen Glatzkopf hätte.“

„Und endlich?“

„Endlich? Nun, endlich wurde Vollmond draus. Sie stürzte nämlich fort und war nicht mehr zu sehen.“

„Vielleicht geht sie Euch bald wieder als erstes Viertel und Vollmond auf!“

„Die nicht! Sie hat mir's nämlich sagen lassen.“

„Was?“

„Daß ich nicht mehr zu ihr kommen soll. Sie will nämlich dummerweise nur einen solchen Mann haben, der Haare auf dem Kopf hat. Ist das nicht höchst albern?“

„Hm!“

„Da wird gar nichts gehn, Sir! Wenn eine Frau heiratet, kann es ihr doch höchst gleichgültig sein, ob ihr Mann seine Haare auf dem Kopf oder in der Perücke hat, wenn ich mich nicht irre. Es ist sogar weit ehrenvoller, sie in der Perücke zu haben, denn da haben sie Geld gekostet; wachsen aber tun sie umsonst!“

„So würde ich an Eurer Stelle sie mir auch wachsen lassen, lieber Sam!“

„Verehrter Sir, Euch soll der Kuckuck holen! Ich suche Trost in meinem Liebesgram und Heiratskummer bei Euch und bekomme Spott zu hören. Ich wollte, Ihr hättet auch eine Perücke und dann eine rote Witwe, die Euch zur Tür hinauswirft. Gehabt Euch wohl!“

Er rannte wütend davon.

„Sam!“ rief ich ihm nach, „noch eine Frage!“

„Was denn?“ erkundigte er sich, indem er stehen blieb.

„Wo ist er denn?“

„Wer?“

„Der neue Anzug?“

„Habe ihn ihr zurückgeschickt. Mag nichts davon wissen. Wollte Hochzeit darin machen, ihn bei Trauung tragen; nun aber nichts aus der Hochzeit wird, mag ich auch den Rock nicht haben. Howgh!“

So endete die Freundschaft meines Sam mit Kliuna-ai, dem immer mehr abnehmenden roten Mond. Übrigens war er sehr bald wieder guter Dinge und gestand mir, daß er sich freue, ein unverheirateter Jüngling geblieben zu sein. Er werde seinem alten Rock nie wieder den Abschied geben, denn dieser sei besser, praktischer und bequemer als sämtliche Jagdröcke von allen indianischen Schneiderinnen. Es war also ganz so gekommen, wie ich mir gedacht hatte. Sam als Ehemann war einfach undenkbar.

Am Abend desselben Tages aß ich, wie gewöhnlich, mit Intschu tschuna und Winnetou zusammen. Der letztere entfernte sich nach dem Essen, und ich wollte auch gehen, da fing der Häuptling mit mir von Sams Abenteuer mit Kliuna-ai an und brachte hierauf die Rede auf Verbindungen zwischen Weißen und Indianerinnen. Ich merkte, daß er mich examinieren wollte.

„Hält mein junger Bruder Old Shatterhand eine solche Ehe für Unrecht oder recht?“ fragte er.

„Wenn sie von einem Priester geschlossen und die Indianerin vorher Christin geworden ist, sehe ich nichts Unrechtes darin“, antwortete ich.

„Also mein Bruder würde nie ein rotes Mädchen so, wie sie ist, zur Squaw nehmen?“

„Nein.“

„Und ist es sehr schwer, Christin zu werden?“

„Nein, gar nicht.“

„Darf eine solche Squaw dann ihren Vater noch ehren, auch wenn er nicht Christ ist?“

„Ja. Unsere Religion fordert von jedem Kind, die Eltern zu achten und zu ehren.“

„Was für eine Squaw würde mein junger Bruder vorziehen, eine rote oder eine weiße?“

Durfte ich sagen, eine weiße? Nein, denn das hätte ihn beleidigt.

Darum antwortete ich:

„Das kann ich nicht so beantworten. Es kommt auf die Stimme des Herzens an. Wenn diese spricht, so gehorcht man ihr, gleichviel, was die Squaw

Weitere Kostenlose Bücher