![Allan Quatermain]()

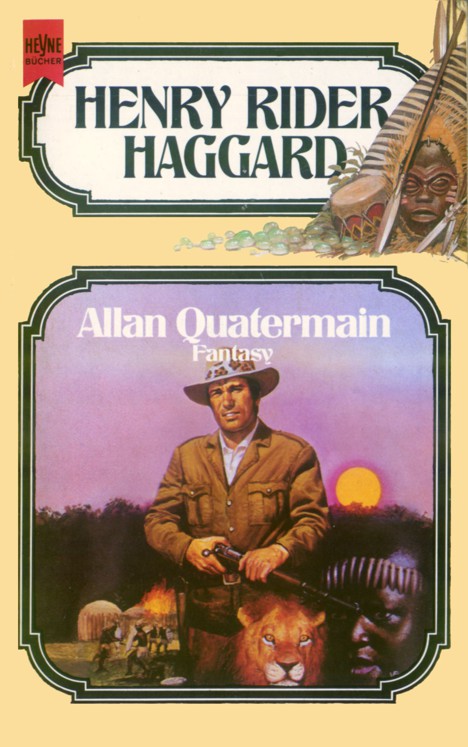

Allan Quatermain

heran, wie das ja in solchen Fällen nicht ungewöhnlich ist, bis dann schließlich alles verquer lief. Offensichtlich war Sorais in ihrer Zuneigung zu Sir Henry so verbohrt, daß sie überhaupt kein Auge mehr für den wahren Stand der Dinge hatte; und ich muß gestehen, ich fürchtete nichts mehr als den Augenblick ihres Erwachens. Sorais war eine gefährliche Frau, wenn man es mit ihr zu tun bekam; ob man nun willentlich oder unbeabsichtigt mit ihr aneinandergeriet, spielte dabei keine Rolle. Schließlich kam es, wie es kommen mußte: Eines schönen Tages – Good war auf die Falkenjagd gegangen, und Sir Henry und ich saßen gerade zusammen und besprachen die Situation – trat ein königlicher Bote in den Raum und überreichte Sir Henry einen Brief. Wir brauchten eine ganze Weile, ihn zu entziffern. Er lautete sinngemäß folgendermaßen: »Königin Sorais befiehlt dem Fürsten Incubu, sich umgehend in ihren Privatgemächern einzufinden. Der Überbringer des Briefes wird ihn dorthin geleiten.«

»Lieber Himmel«, stöhnte Sir Henry. »Kannst du nicht für mich gehen, alter Knabe?«

»Kein Bedarf«, erwiderte ich mit Nachdruck. »Lieber würde ich einem verwundeten Elefanten mit einer Schrotflinte gegenübertreten. Das mußt du schon selbst in die Hand nehmen, mein Junge. Wenn du schon eine solche Faszination auf die Damenwelt ausübst, dann mußt du auch die Konsequenzen tragen. Ich würde nicht für ein Königreich mit dir tauschen wollen.«

»Wenn ich dich so reden höre, dann fällt mir meine Schulzeit ein«, sagte er mürrisch. »Wenn ich verprügelt werden sollte, haben mich meine Klassenkameraden auch immer so liebevoll getröstet wie du jetzt. Mit welchem Recht befiehlt mir diese Königin eigentlich, in ihre Privatgemächer zu kommen? Das würde ich doch gern einmal wissen. Ich werde nicht gehen!«

»Aber du mußt! Du bist einer ihrer Offiziere, und damit bist du verpflichtet , ihr zu gehorchen. Das weiß sie natürlich genau. Und außerdem – es ist ja bald vorüber.«

»Das sagten meine Klassenkameraden auch immer! Ich will nur hoffen, daß sie mir keinen Dolch zwischen die Rippen steckt; das würde ich ihr nämlich ohne weiteres zutrauen.« Dann machte er sich seufzend mit weichen Knien auf den Weg zu ihr – wen wundert's?

Ich blieb sitzen und wartete. Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde kam er zurück. Er machte ein noch sorgenvolleres Gesicht als vorher.

»Gib mir was zu trinken«, sagte er mit heiserer Stimme.

Ich schenkte ihm einen Becher Wein ein und fragte, was geschehen sei.

»Was geschehen ist? Wenn wir jemals wirklichen Ärger hatten, dann jetzt! Aber der Reihe nach: Also, der Bote führte mich auf direktem Wege in Sorais' Privatgemach; ich sage dir, es ist wirklich ein wunderschöner Raum. Sie war allein. Sie saß auf einem seidenbezogenen Bett am anderen Ende des Zimmers und spielte leise etwas auf ihrer Zither. Ich stellte mich vor sie und wartete. Eine Zeitlang nahm sie keinerlei Notiz von mir, sondern spielte weiter auf ihrer Zither und sang dazu. Es war wirklich eine sehr betörende Musik. Nach einer Weile blickte sie plötzlich auf und lächelte mich an.

›So bist du also gekommen‹, sagte sie. ›Ich dachte schon, du würdest nur noch Königin Nylephtas Angelegenheiten verrichten. Du verrichtest doch meistens ihre Angelegenheiten, nicht wahr? Und ich bezweifle nicht im geringsten, daß du ihr dabei stets ein guter und treuer Diener bist.‹

Ich verzichtete darauf, eine Antwort zu geben, verbeugte mich vor ihr und sagte, ich wäre gekommen, die Befehle der Königin entgegenzunehmen.

›Ach, richtig, ich wollte ja mit dir sprechen. Aber setz dich doch erst einmal. Es strengt mich an, immerzu aufblicken zu müssen.‹ Mit diesen Worten rückte sie zur Seite, um mir auf dem Bett Platz zum Hinsetzen zu machen. Sie lehnte sich mit dem Rücken an das Kopfende des Bettes, damit sie mir beim Reden in die Augen blicken konnte.

›Es geziemt sich nicht für einen Soldaten Ihrer Majestät, sich auf eine Stufe mit der Königin zu erheben‹, erwiderte ich.

›Ich sagte: Setz dich!‹ war ihre Antwort. Also setzte ich mich auf die Kante des Bettes. Und dann begann sie, mich unverwandt aus ihren dunklen Augen anzuschauen. Sie saß da wie eine Inkarnation der Schönheit und schaute mich unablässig an. Sie sprach nur sehr wenig, und wenn, dann tat sie es mit ganz leiser, suggestiver Stimme. Sie hatte eine weiße Blume in ihr schwarzes Haar gesteckt, und ich versuchte, diese Blume zu

Weitere Kostenlose Bücher