![Ana Veloso]()

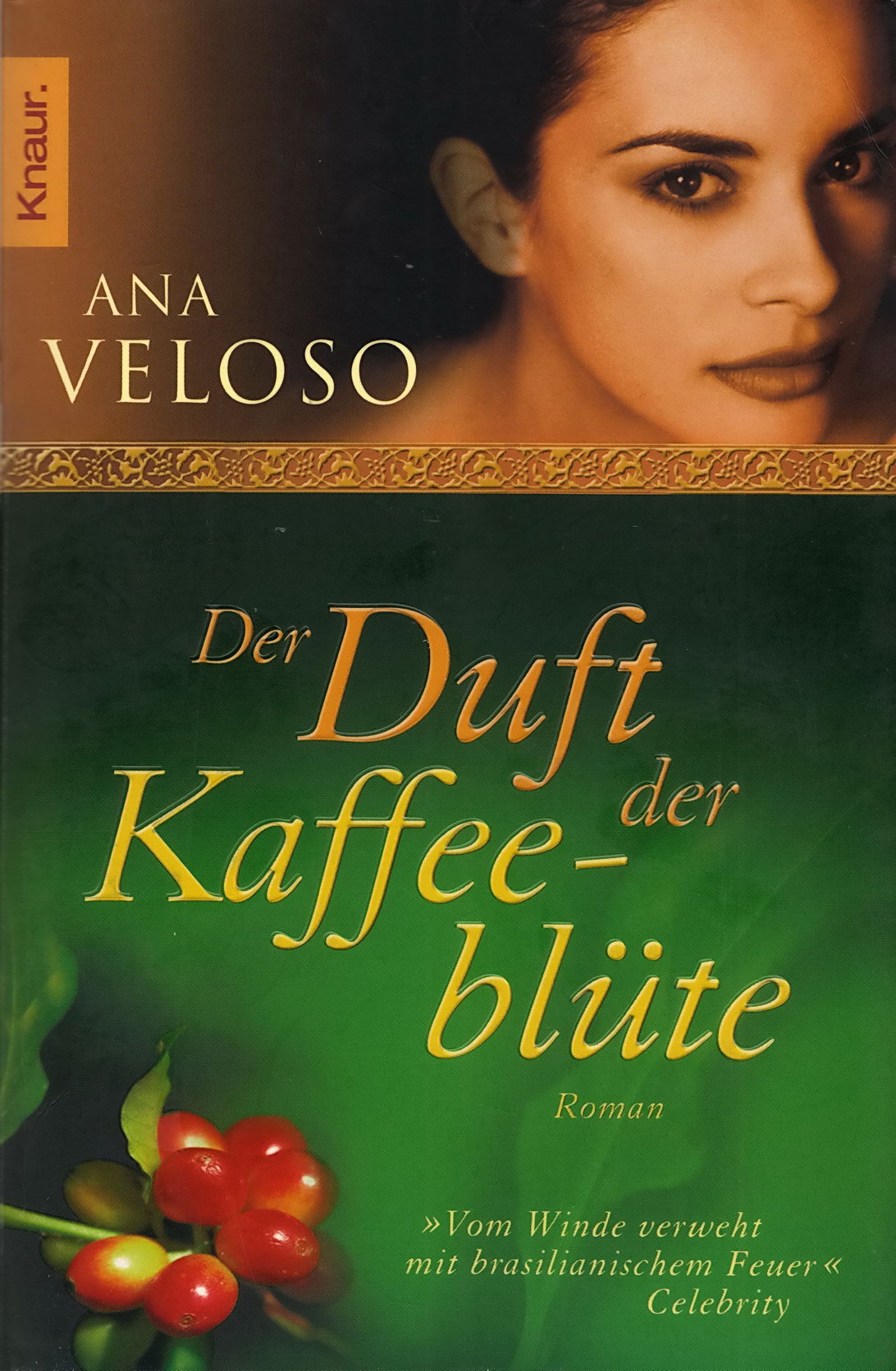

Ana Veloso

konnte man nur so

beschränkt sein? Félix war nicht nur stumm, sondern anscheinend auch blind!

Noch deutlicher konnte sie ja kaum werden, ohne sich der Gefahr auszusetzen, für

mannstoll gehalten zu werden. Es geschah Félix nur recht, dass er jetzt das törichte

Geschwätz von Bel über sich ergehen lassen musste. Und sie selber? Würde eben

mit Zeca tanzen, sobald der einträfe, was jeden Augenblick der Fall sein

musste. Er hatte noch einen dringenden Auftrag auszuführen, danach wollte er

kommen. Und bis dahin würde sie sich ein Schnäpschen gönnen und an der Theke

schamlos mit allen flirten, die ihr in die Quere kamen. Was kümmerte sie ihr

Ruf?

Als Félix sich endlich der lästigen Klette

entledigt hatte, war es zu spät. Er sah Fernanda und Zeca auf der Tanzfläche,

sah, wie fest er sie in seinen Armen hielt, wie nah sich ihre Gesichter waren,

wie Fernanda ab und zu den Kopf nach hinten warf und lachte. Ihm entgingen

nicht die verliebten Blicke Zecas und das Funkeln in den Augen Fernandas. Gelegentlich

sah sie verstohlen zu ihm herüber, und hätte Félix es nicht besser gewusst, hätte

er glauben können, sie wolle ihn irgendwie herausfordern.

Félix verließ das Fest als einer der Ersten. Mit

den Händen in den Hosentaschen schlenderte er die Straße entlang, die wie

ausgestorben unter dem silbrigen Licht des Vollmondes lag. Die Greise und die

Kleinkinder schliefen schon, alle anderen waren auf dem Fest. Ganz schwach war

noch die Musik des Akkordeons und der Fiedel zu hören, und Félix wurde von einer

sanften Melancholie ergriffen. Es war kein schlechtes Gefühl, diese Mischung

aus Wehmut und Romantik. In all seiner Traurigkeit genoss Félix in diesem

Moment auch das Alleinsein. Es war ein ganz neuartiges Erlebnis, durch das

menschenleere Viertel zu gehen, in dem er sonst nie auch nur eine Minute für

sich hatte. Seine Sinne waren geschärft, und er nahm Geräusche und Bewegungen

wahr, die ihm normalerweise entgangen wären. Eine Katze huschte über die

staubige Straße. In dem Feigenbaum raschelte es unheimlich. Aus einer Hütte

drang Babygeschrei, aus einer anderen der Geruch von verbrannten Bohnen.

Wahrscheinlich hatte Tia Nélida vergessen, den Topf vom Feuer zu nehmen, bevor

auch sie und ihr Mann zu dem Fest gegangen waren, wo sie trotz ihres Alters

ausschweifend tanzten. Félix betrat die Hütte ohne zu zögern, nahm den Topf von

der Kochstelle und löschte das Feuer. Aus der Fensteröffnung Richtung Hinterhof

sah er die Wäsche träge im Wind flattern, gespenstisch weiß in der mondhellen

Nacht. Ihm war, als sähe er ebenfalls einen menschlichen Schatten, der hastig

hinter der benachbarten Hütte verschwand. Oder war es nur ein Tier gewesen?

Aber nein, da war nichts, so angestrengt er auch zu der Stelle hinüberstarrte.

Félix verließ die armselige Behausung mit dem beklemmenden Gefühl, dass

irgendetwas nicht stimmte.

Er war hellwach und hatte noch keine Lust, sich

schlafen zu legen. Er beschloss, zu dem Bach zu gehen, der am Fuß des Hangs

entlangfloss. Tagsüber waren dort immer Frauen, die wuschen, Kinder, die Eimer mit

Wasser füllten und sie auf dem Kopf die steile Straße hinauftrugen, oder Männer,

die angelten. Der Bach war die Lebensader ihres Viertels, und obwohl er nur

mehr schlammiges, lehmgelbes Wasser führte, das an heißen Tagen erbärmlich

stank, waren einige Stellen der Uferböschung wie geschaffen dafür, sich dort

einfach niederzulassen und den Gedanken nachzuhängen. Doch gerade als Félix

sich auf einen Stein setzen und die Füße ins Wasser strecken wollte, bemerkte

er, dass er nicht allein war. Irgendwo hinter dem dichten Gras hatte es sich

offensichtlich ein Liebespaar bequem gemacht, dessen Seufzer ihn irritierten.

Ebenso lautlos, wie er gekommen war, ging Félix wieder davon. Die besinnliche

Stimmung, in der er gewesen war, hatte wieder einem niederschmetternden

Selbstmitleid Platz gemacht. Ihn wollte keine Frau küssen, jedenfalls

keine, die er ansprechend gefunden hätte. Mit ihm wollte ja nicht einmal jemand

befreundet sein, weder seine Kollegen, denen er zu schwarz war, noch seine

Nachbarn, denen er aufgrund seiner Beschäftigung zu weiß war. Er hatte weder

Eltern noch Geschwister noch irgendetwas, das auch nur annähernd den Namen »Heimat«

verdient hätte. Seine Vergangenheit hatte er am Tag seiner Flucht für immer

hinter sich lassen müssen, und seine Zukunft lag vor ihm wie ein nicht enden

wollender Tag im Kontor, düster, öde, monoton. Félix fühlte

Weitere Kostenlose Bücher