![Ana Veloso]()

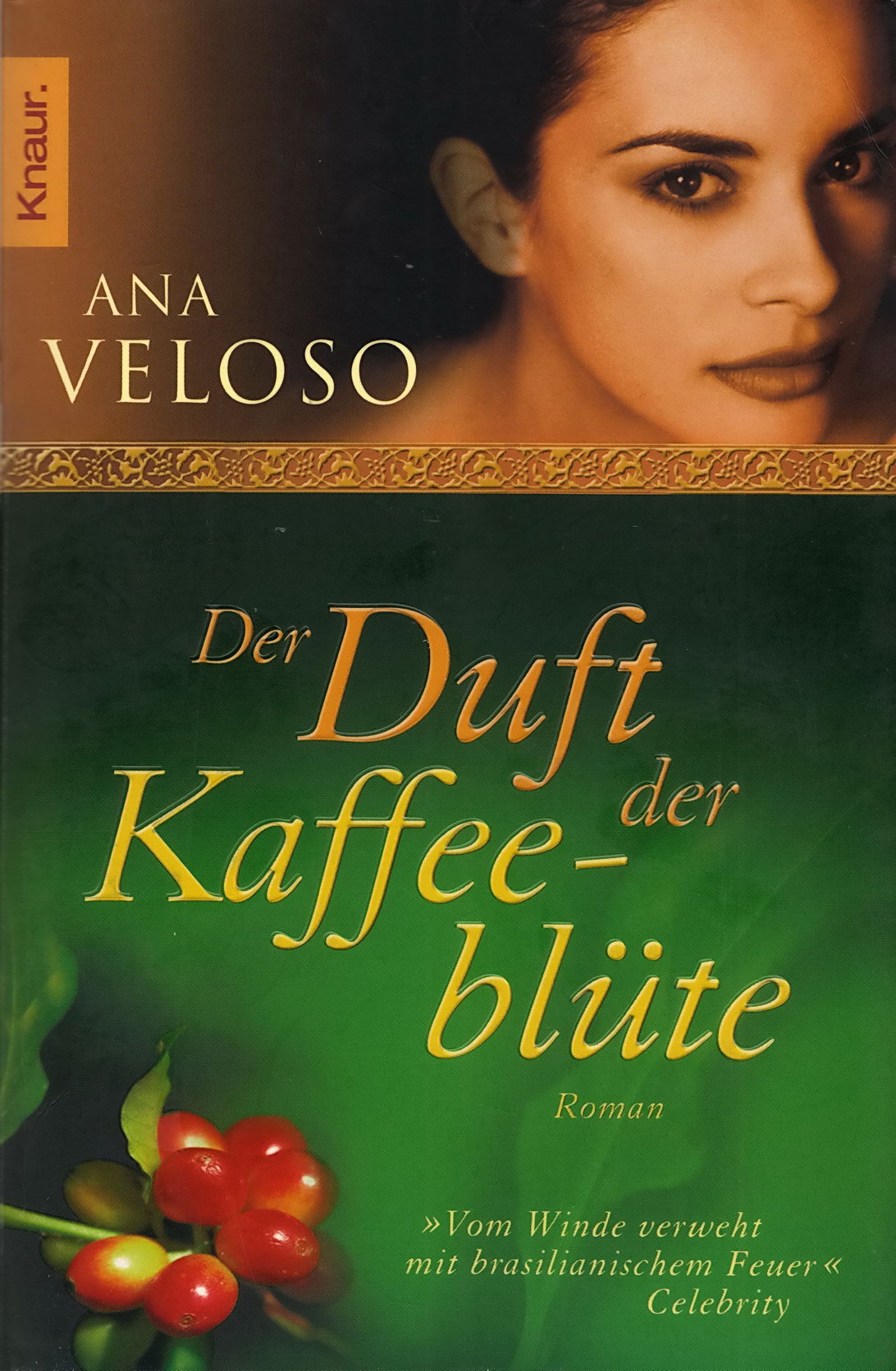

Ana Veloso

in dem Hohlraum, der sich zwischen

den Trägerbalken und dem Ziegeldach befand, versteckte. Viel Platz war dort

nicht, doch für Félix' kleine Kostbarkeiten reichte es. Er verstaute dort ein

paar Münzen, die ihm bei seinen Botengängen gelegentlich zugesteckt wurden, außerdem

einen skurril geformten Stein, den er einmal gefunden hatte, sowie den Reißzahn

eines Pumas, den er bei einer Wette gewonnen hatte. Und er bewahrte dort ein

kleines Lederbeutelchen auf, in dem sich ein goldenes Medaillon befand. Dieses

Schmuckstück war seine einzige Erinnerung an seine Mutter, die bei seiner

Geburt gestorben war. Sie hatte es von seinem Vater erhalten, dessen Identität

Félix nie klären konnte. Doch allein der Sachwert des Medaillons war so hoch,

dass es sich um einen höher gestellten Herrn gehandelt haben musste. Luiza

hatte es für ihn verwahrt, bis er zwölf Jahre alt wurde. »Hier, Jungchen, das

gehörte deiner Mutter. Du bist jetzt alt genug, selber drauf aufzupassen.«

Ehrfürchtig hatte Félix das Schmuckstück

genommen und es untersucht. José hatte ihm dann gezeigt, wie man das Medaillon öffnete.

Als der Deckel hochsprang, zuckte Félix kurz zurück. Als dann sein erster

Schreck verflogen war, betrachtete er das Medaillon genauer. Im Innern war auf

jeder Seite eine kleine, ovale Fotografie. Doch im Laufe der Jahre waren die

Bilder fleckig geworden. Es war kaum mehr etwas zu erkennen gewesen, außer dass

es sich um einen Mann, in Galauniform und mit einem ungewöhnlich geformten Säbel,

sowie eine dunkelhäutige Frau gehandelt haben musste. Seine Eltern.

José erhob sich ächzend von seinem Bett. Er

musste einfach nachsehen, Félix' Verschwinden würde ihm sonst keine Ruhe

lassen. Er stieg auf das Bett des Jungen und streckte sich, um an das Versteck

zu kommen. Nach einer Weile ertastete er ein Kästchen. Er holte es hervor und

setzte sich, um sich dessen Inhalt zu widmen. Der Stein war noch da, aber der

Zahn, die Münzen und das Medaillon waren weg. José, der sich nicht mehr daran

erinnern konnte, wann er das letzte Mal geweint hatte, bekam feuchte Augen.

VI

Der Boden war trocken und hart. Aus dem

festgetrampelten Lehm ragten unzählige Steine, deren spitze Kanten sich bei

jedem Schritt in die Fußsohlen bohrten. Nach zweitägigem Marsch auf dem

schmalen Weg waren Félix' Füße so wund, dass er seine Jacke zerreißen und die

Stofffetzen als notdürftigen Verband benutzen musste, um weitergehen zu können.

Beinahe sehnte er sich wieder zurück nach der Sumpflandschaft, die sie zuvor

durchquert hatten und die für die Füße weniger belastend gewesen war. Aber

nein: Der Sumpf hatte andere Höllenqualen mit sich gebracht, die er nie wieder

erleben wollte. Wie schnell man doch vergaß, wenn andere Übel sich in den

Vordergrund drängten. Fünf Tage waren sie jetzt unterwegs. Alle Knochen taten Félix

weh, und von der intensiven Sonne, an die seine hellbraune Haut nicht mehr gewöhnt

war, pellte sich seine Nase. Seine Lippen waren rissig. Eine zusätzliche Qual

bedeuteten die vielen juckenden Stiche – für die Insekten waren die

schwitzenden Körper ein Festmahl.

Noch schlechter als Félix erging es den Frauen,

die ihre Säuglinge und Kinder schleppen mussten, und den Alten, die nicht mehr

so gut auf den Beinen waren. Aber das waren nicht viele. Der Großteil der

insgesamt dreißig Personen, die den Zug bildeten, war jung und stark. Und ob

Alt oder Jung, Mann oder Frau, ein Wesenszug einte sie alle: Sie wollten der

Sklaverei entkommen – um jeden Preis. Wenn sie dafür tagelang durch unwegsames

Gelände marschieren und körperliche Schmerzen hinnehmen mussten, wenn sie dafür

den Rest ihres Lebens in Angst vor der Entdeckung leben sollten: Sie wollten es

auf sich nehmen.

Félix war, als er den berühmten Abolitionisten

León Castro mit unmissverständlichen Gebärden um Hilfe bei der Flucht gebeten

hatte, überzeugt gewesen, dass er alles würde ertragen können, wenn es nur der

Erlangung seiner Freiheit diente. Jetzt, nach den erschöpfenden Fußmärschen

durch das Hinterland der Provinz Rio de Janeiro und vier unerträglichen Nächten,

die er, dicht gedrängt mit den anderen Schwarzen, auf dem staubigen Boden von

Scheunen oder gar unter freiem Himmel verbracht hatte, war er sich dessen nicht

mehr so sicher. Warum hatte er den Komfort seiner kleinen Kammer, die er sich

mit dem Kutscher José teilte, aufgegeben? Wieso hatte er die Privilegien, die

er auf Boavista genoss, zu Gunsten dieser Reise in die

Weitere Kostenlose Bücher