![Ana Veloso]()

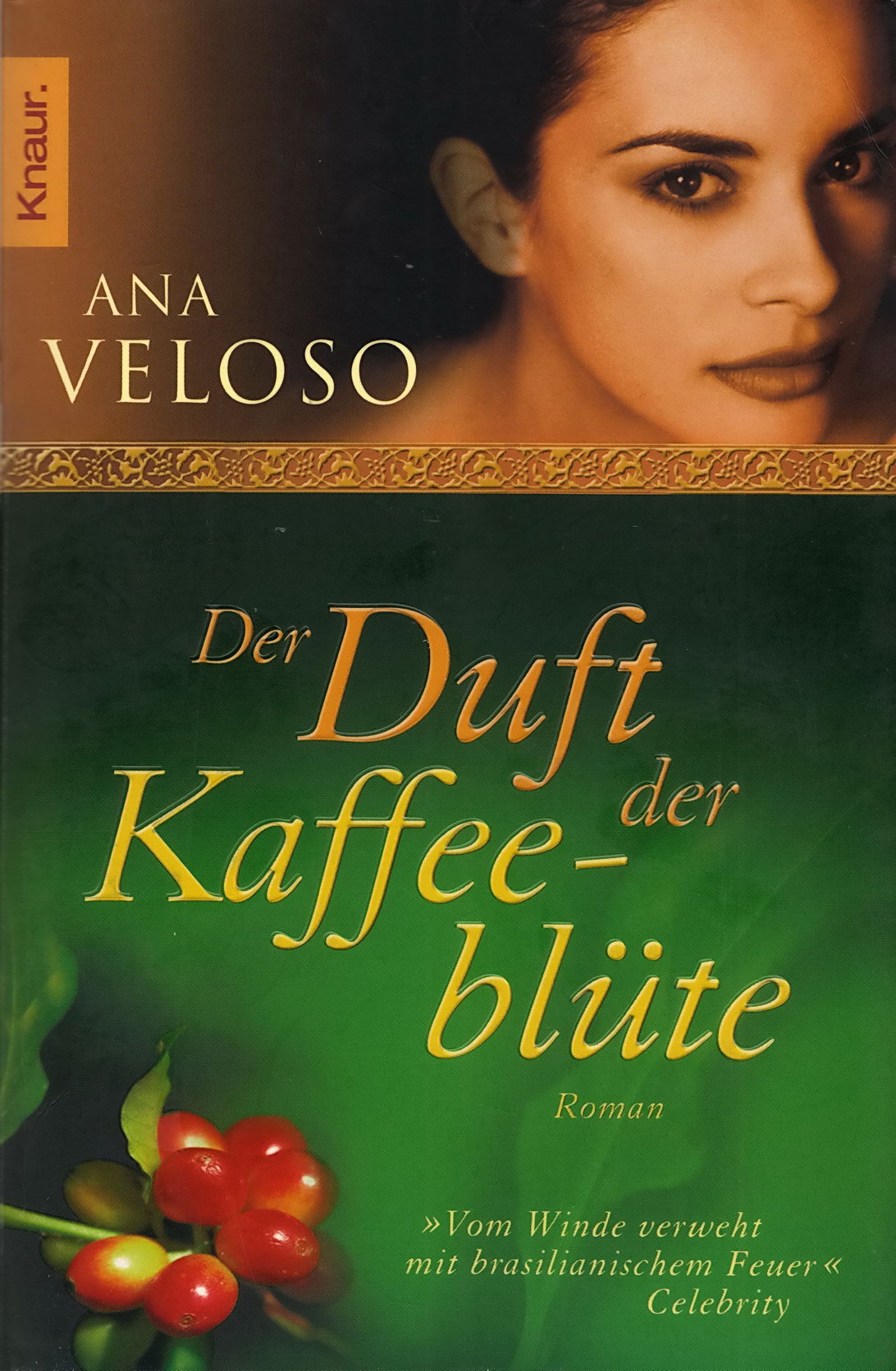

Ana Veloso

oder wenn ein großes

Fest gegeben wurde, spielte Dona Alma die Rolle der weltgewandten Dame, als die

sie sich längst nicht mehr fühlte.

Irgendwann im Lauf der vergangenen fünfundzwanzig

Jahre hatte sie sich von einer Aristokratin in eine Bäuerin verwandelt. Sie

hatte ihre Jugend verloren, ihre Leichtigkeit, ihre unbekümmerte Überzeugung,

dass sie zu Höherem berufen war. Und es war ganz schleichend passiert. Erst

diese Reise führte Dona Alma wieder vor Augen, wie sehr sie sich verändert

hatte. Früher hatte sie sich bei ähnlichen Gelegenheiten wie eine Königin gefühlt,

die sich dazu herablässt, die selbst gewählte Abgeschiedenheit ihres Schlosses

zu verlassen, um von ihrem Volk bejubelt zu werden. Heute kam sie sich eher vor

wie die verstoßene Königinmutter, die zu lange in einer Turmkammer eingesperrt

gewesen war und verlernt hatte, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Dona

Alma hatte Angst.

Vitória wunderte sich über das traurige Gesicht

ihrer Mutter, wagte aber nicht, nach der Ursache zu fragen. Und sie wollte sich

schon gar nicht davon den Spaß verderben lassen. Wochenlang hatte sie die

mustergültige Tochter gemimt, hatte sich in die Arbeit gestürzt, an ihrem

Klavierspiel gefeilt und Padre Paulo jede noch so kleine Verfehlung gebeichtet –

bis ihre Eltern ein Einsehen gehabt hatten: Jetzt, kurz vor Weihnachten, durfte

sie für ein paar Tage nach Rio fahren, um dort Geschenke zu kaufen. Sie hatte

all ihre Überzeugungskraft aufbringen müssen, um ihre Mutter zum Mitkommen zu

bewegen. Nicht dass Vitória auf die Gesellschaft von Dona Alma so großen Wert

gelegt hätte. Aber ohne deren Begleitung hätte sie überhaupt nicht reisen dürfen.

In dem Gewimmel am Bahnsteig hätten sie Pedro

beinahe übersehen.

»Mãe, Vita! Hier bin ich!« Pedro hüpfte hoch und

winkte mit seinem Hut. Sie verloren ihn wieder aus den Augen, aber er sprang

unbeirrt weiter hoch und rief dabei laut ihre Namen. Dona Alma fand, dass ihr

Sohn einen Narren aus sich machte, und war froh, als sie einander endlich begrüßen

konnten.

»Wie gut Sie aussehen, Mãe. Und Vita, du bist

tatsächlich noch hübscher geworden!«

»Ja, ja, ja«, sagte Dona Alma ungehalten, »aber

jetzt bring uns schnell fort von diesem grässlichen Ort.«

Vitória hatte es nicht so eilig, den Bahnhof zu

verlassen. Die Menschenmengen, das Gedränge und die bewundernden Blicke der Männer

gefielen ihr. Es war alles so herrlich städtisch.

Auf dem Vorplatz nahmen sie eine Mietdroschke.

Der Kutscher war unhöflich, und Vitória hatte den Verdacht, dass er absichtlich

über jede Unebenheit fuhr, um seine Fahrgäste durcheinanderzuschütteln. Aber

sogar das mochte sie. Städter waren nun einmal frecher als Landbewohner, das

gehörte irgendwie dazu. Sie holperten nach São Cristóvão, überholten dabei

zahlreiche Busse – Wagen, die etwa fünfzehn Personen Platz boten und von zwei

Pferden gezogen wurden –, fuhren vorbei an imposanten öffentlichen Gebäuden

sowie elegant gekleideten Menschen, die alle in Eile zu sein schienen. Vitória

sog jedes Detail, das sie aus dem Fenster beobachtete, in sich auf. Die

hektische Betriebsamkeit steckte sie an. Sie fühlte sich wach, lebendig und

unternehmungslustig wie lange nicht mehr. Das Haus in São Cristóvão lag in

einer engen, gepflasterten Sackgasse. Wie die Nachbarhäuser war es relativ

schmal und drei Stockwerke hoch. Es war in einem zarten Gelb gestrichen, und

vor den hohen Flügeltüren der oberen Etagen waren schmiedeeiserne Balkone

angebracht. Das Haus wirkte sehr gepflegt und hätte ebenso gut in einem

gehobenen Wohnviertel von Florenz, Nizza oder Lissabon stehen können. Einzig

die zwei Schwarzen, die in frisch gestärkten Schürzen und Hauben zur Begrüßung

der Familie an die Tür geeilt waren, gaben einen Hinweis darauf, dass man sich

nicht in Europa befand.

»Maria do Céu, bist du das? Himmel, wie du dich

verändert hast!« Maria do Céu knickste höflich. »Ja, Sinhazinha. Sie sehen aber

auch ganz anders aus, als ich Sie in Erinnerung habe.«

Beide mussten lachen. Dona Alma verstand nicht,

was daran so komisch sein sollte, und Maria do Céus Mutter, Maura, schämte sich

für die anmaßende Art ihrer Tochter. Vor zwei Jahren waren sie und Maria do Céu

gemeinsam nach São Cristóvão geschickt worden, um in dem Stadthaus der Familie

da Silva nach dem Rechten zu sehen. Maria do Céu war gerade dreizehn Jahre alt

gewesen, und inzwischen war aus dem plumpen Kind mit den zu langen Armen

Weitere Kostenlose Bücher