![Assassini]()

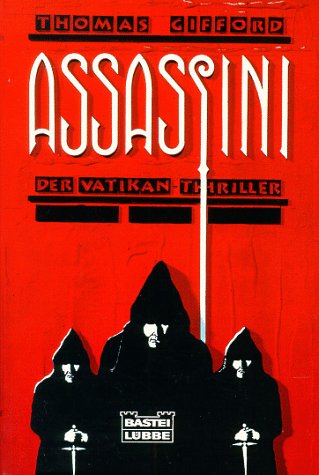

Assassini

am heutigen Nachmittag Monsieur LeBecq persönlich sprechen könne, da ich mich für die Hockneys interessiere. Zwei Minuten später hatte ich für drei Uhr einen Termin bei LeBecq. Ich aß in dem Restaurant zu Mittag, setzte mich dann draußen auf eine Bank und las in Wodehouses Leave It to Psmith; das Buch hatte ich in der Lobby des Cecil Hotel entdeckt und mitgenommen. Ich betrat die Galerie ein paar Minuten früher als verabredet und sah mich ein bißchen um. Die Räume waren sehr groß, sachlich, kühl, luftig, fast atmosphärelos; sie strahlten keine Dichte aus, vermittelten keinen rechten Zugang zu den Gemälden und Plastiken: Kunst für die Sommerhäuser an der Küste, die Zufluchtsorte der Reichen, in die sie sich aus der stickigen Hitze des Nildeltas zurückzogen.

Die junge Frau, die mich in LeBecqs Büro führte, war dieselbe, mit der ich den Termin vereinbart hatte, wie ich an ihrer Stimme erkannte. Sie murmelte irgend etwas und verließ das Büro, als Monsieur LeBecq Sekunden später eintrat. Als ich ihn sah, mußte ich unwillkürlich schlucken.

Er war so blaß, als wäre er gerade einem Sarg entstiegen, gefüllt mit heimatlicher Erde, und er trug einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd mit weiten Aufschlägen und Manschettenknöpfen aus Onyx und Gold und eine grau gemusterte Krawatte. Er war alt, aber auf unbestimmbare Weise alt, hochgewachsen und geradezu erschreckend dünn. Sein Gesicht war hager und eingefallen. Er wirkte wie aus dem Alten Testament entstiegen oder wie ein Richter, der bei Todesurteilen nicht lange fackelt, streng und ernst und düster. Jedenfalls fiel es mir schwer, mir LeBecq vorzustellen, wie er um neureiche Kunden herumscharwenzelte und ihnen ein Gemälde in blassem Grün aufzuschwatzen versuchte, weil es mit dem Bezugsstoff ihrer Couch harmonierte. Er trug eine Brille mit dicken, getönten Gläsern, hinter denen seine Augen wie große, häßliche Käfer in schmutzigem Wasser aussahen. »Sie haben wegen der Hockneys angerufen?« fragte er. »Eins vorweg, Mr. Driskill. Es handelt sich selbstverständlich um auserlesene Stücke.«

»Ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Ich besitze bereits zwei Hockneys, und da sie mir ans Herz gewachsen sind, reichen sie fürs Leben.«

»Ich verstehe nicht ganz, Monsieur. Sie haben doch wegen der beiden Hockneys im Schaufenster angerufen …«

»Das stimmt. Ich wollte nur sicher gehen, Sie persönlich sprechen zu können. Ich habe gestern Klaus Richter besucht. Er hat Sie nicht zufällig angerufen? Eine kleine Warnung, vielleicht?«

»Herr Richter? Nein, er hat mich nicht angerufen.« Sein dunkler Anzug war eng geschnitten, was ihm bei seiner Figur das Aussehen eines trauernden Storches verlieh. Er sagte: »Wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, Ihr Anliegen zur Sprache zu bringen. Ansonsten …« Er wies zur Tür.

»Meine Schwester hat Sie aufgesucht, und ein paar Tage später ist sie ermordet worden. Ich möchte wissen, warum sie zu Ihnen gekommen ist.«

»Wovon reden Sie? Ich kenne Ihre Schwester nicht!«

»Sie war Nonne. Schwester Valentine. Sie ist hierher nach Alexandria geflogen, um mit Ihnen und Richter zu sprechen. Ich will herausfinden, warum.«

Es sah aus, als hätte jemand die Stränge durchschnitten, die seinen Körper zusammenhielten. Seine langen Glieder zuckten nervös, und er zog den Kopf zwischen die Schultern. Er schlich wie ein geprügelter Hund zu seinem Schreibtisch und nahm umständlich dahinter Platz. Er blickte verlegen auf seine Hände.

»Schwester Valentine«, sagte er tonlos. »Ja, ich habe von dem Mord gelesen …« Er redete wie zu sich selbst. »Was wollen Sie von mir? Was erwarten Sie …«

»Warum hat meine Schwester Sie sprechen wollen?«

»Oh …« Er strich sich fahrig mit der Hand übers Gesicht. »Nichts. Sie hat in der Vergangenheit herumgewühlt. Ich konnte ihr nicht helfen.«

»Welche Verbindungen hatten Sie zur Kirche?«

»Zur katholischen Kirche? Ich hatte mit der Kirche nie etwas zu tun. Wie Sie sehen, bin ich Kunsthändler. Das bin ich schon immer gewesen. Das ist meine Familie schon immer gewesen.« Er mühte sich, seine Beherrschung wiederzuerlangen. Er streckte die Hand aus und schob ein gerahmtes Foto gerade, auf dem er neben einem kleinen Privatflugzeug zu sehen war, den Arm auf eine Tragfläche gestützt. Die Maschine stand auf einer Rollbahn. Auch auf dem Foto trug er einen schwarzen Anzug. »Ich kann Ihnen nicht helfen, Monsieur. Bitte, gehen Sie, ich habe viel zu tun.«

»Bevor Sie

Weitere Kostenlose Bücher