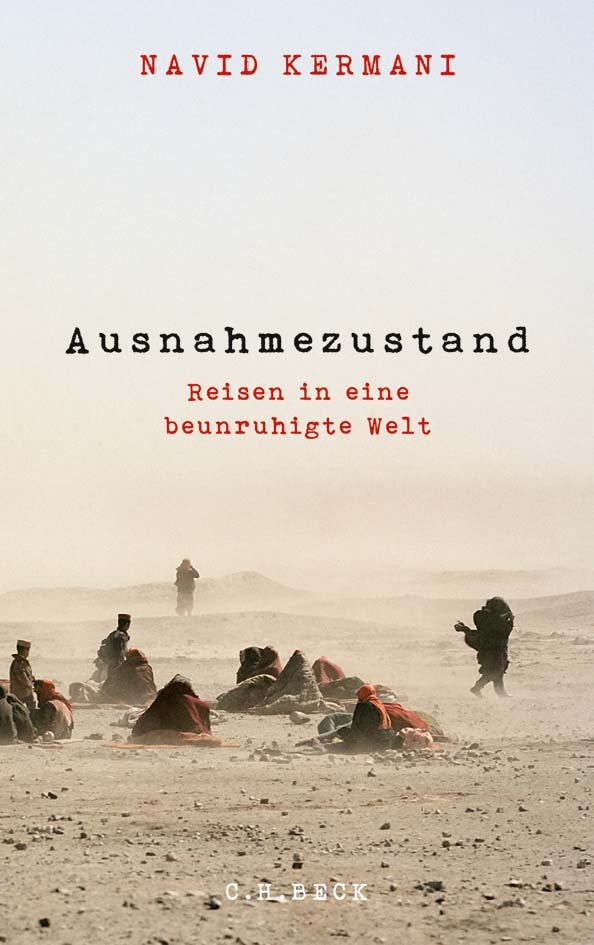

![Ausnahmezustand]()

Ausnahmezustand

bettelnden Frauen in Burka alle paar Meter, keine Banden von Kindern, die sich an Klebstoff berauschen, dafür unzählige Kebabstände, viel mehr Geschäfte, überhaupt so etwas wie Stadtleben, eine Müllabfuhr zum Beispiel, o Wunder, und zwei, drei Parkanlagen, die zum Verweilen einladen. Abends die Überraschung, daß es Strom gibt, Straßenlaternen noch nicht, so daß Kabul weiter im Dunkeln liegt, aber in manchen Geschäften strahlen nackte weiße Leuchten, und in den Fenstern der Wohnhäuser ist das fahle Licht von Energiesparbirnen zu erkennen.

Licht! Als ich das letzte Mal in Kabul war, gab es täglich drei Stunden Strom, und den auch nur tagsüber. Fünf Jahre des Wiederaufbaus waren damals bereits vergangen, prächtige Geberkonferenzen wurden abgehalten und Hilfszusagen in einem Umfang erteilt, daß rechnerisch kein Afghane mehr unter der Armutsgrenze leben mußte. Heute liegt Afghanistan im

Human Development Index

noch immer auf Rang 172 von 182 erfaßten Staaten, und doch könnte der Wandel konkreter nicht sein, den es für eine Millionenstadtbedeutet, durchgehend mit Strom versorgt zu werden. Auch scheint der Staat in Gestalt der Soldaten und Polizisten, die an jeder Ecke stehen, ein Mindestmaß an Ordnung zu gewährleisten. Die Kriminalität sei praktisch nicht mehr existent, sagen die Kabulis, was übersetzt bedeutet, daß man sich nachts in den eigenen vier Wänden nicht mehr mit der Bewachung der Fenster und Türen abwechseln muß.

Es gibt Gefahren, ja, aber sie sind zugleich konkreter und abstrakter geworden: Konkret, weil nicht mehr das allgemeine Chaos und die Gesetzlosigkeit die Sicherheit jedes einzelnen Kabulis bedrohen, sondern die Gewalt sich gezielt gegen die Vertreter, Nutznießer und Garanten der herrschenden Ordnung richtet, daher die Schutzwälle vor allen symbolträchtigen Gebäuden; abstrakt, weil niemand weiß, wer wann wo das nächste Attentat verübt oder ob vielleicht einfach nur jemand mit dem Maschinengewehr in der Hand durchdreht. Die westliche Militärmacht ist aus den Straßen verschwunden, keine rasenden Kolonnen von Panzerwagen mehr, die noch zwei Häuserblocks entfernt den Staub aufwirbeln, an den Checkpoints nunmehr afghanische Sicherheitskräfte, die anders als die NATO-Soldaten in ihren Schutzanzügen nicht wie Astronauten aussehen. Statt Springer-Stiefeln trägt der afghanische Rekrut auch schon mal Turnschuhe. Die Kabulis, mit denen ich ins Gespräch komme, sind froh, daß der Schein der Besatzung schwindet, und fragen sich zugleich bang, was geschehen würde, wenn die ausländischen Soldaten das Land 2014 real verließen, betonen dabei auffällig oft den Konjunktiv. Schon ihre Verwandten, die dreißig Kilometer entfernt wohnen, können nicht mehr ohne weiteres besucht werden – zu gefährlich.

Das ist ein Problem auch für die Berichterstattung: Weite Teile des zerklüfteten Landes sind praktisch nicht mehr zu bereisen, nicht für Afghanen selbst und schon gar nicht für ausländische Besucher. Zwar mögen die meisten Städte sicher sein, aber die Straßen sind es nicht. Ein Berichterstatter gelangt also fast nur an jene Orte, die von Flugzeugen angesteuert werden, und allenfalls in die Dörfer ringsum. Das bedeutet, daß jeder Blick auf das Land notwendigeinseitig und lediglich über jene Gebiete aus erster Hand zu berichten ist, in denen es wenigstens elementare Fortschritte gibt: sichere Wege, geöffnete Schulen, Strom, eine irgendwie geartete öffentliche Verwaltung, Polizisten auf den Straßen. Die Alternative wäre, wieder

embedded

zu reisen, also bei der NATO akkreditiert. Dann trüge ich selbst einen dieser Astronautenanzüge mit Helm und schußsicherer Weste, wäre außerhalb Kabuls in Militärflugzeugen und Panzerwagen unterwegs, bei jedem Gespräch mit Dorfbewohnern umringt von Soldaten und untergebracht in Hochsicherheitstrakten. Weniger eingeschränkt wäre der Blick damit nicht. Unmöglich erscheint es derzeit – oder ist es jedenfalls mir –, den Krieg auf ein und derselben Reise von beiden Seiten der Front zu betrachten. Wollte ich die Sicht der Taliban kennenlernen, müßte ich mich, wenn ich mich nicht auf Interviews mit offiziellen Vertretern beschränkte, die ich freilich genausogut nachlesen könnte, eher im Nordwesten Pakistans umhören. Aber selbst dort kommt man als ausländischer Berichterstatter nicht mehr ohne Genehmigung der pakistanischen Behörden hin, nicht einmal mehr in die großen Städte wie Peschawar und Quetta, die bis vor

Weitere Kostenlose Bücher