![Blutbraut]()

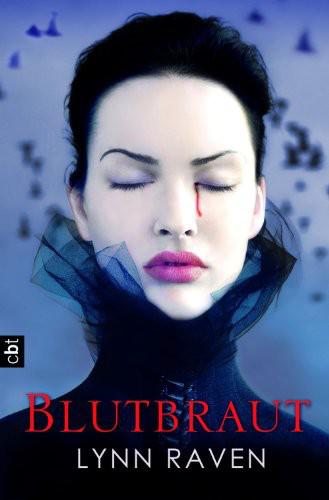

Blutbraut

Mich nach wie vor in den Armen. Schockiertes Murmeln erklang hinter uns.

Vor der Treppe wartete die perlgraue Limousine, die ich bereits kannte. Hernan öffnete uns die hintere Tür und schloss sie auch wieder, kaum dass wir eingestiegen waren. Joaquín sank auf den Sitz, anscheinend nicht bereit, mich loszulassen. Hielt mich auf seinem Schoß. Wie in der Kirche sah er auf meine Hand. »Will ich wissen, woher du ihn hast?« Er zog mich noch näher an sich heran. Sein Atem streifte mein Haar.

Gespielt lässig zuckte ich die Schultern, spreizte die Finger ein wenig, ohne die Hand wegzunehmen. »Dein Großvater war so nett, ihn mir zu überlassen. Zusammen mit dem Kreuz.«

»Nach Hause, Patron?« Hernan glitt gerade hinters Steuer und schlug seine Tür zu.

Joaquín nickte. »Sí, Hernan.« Draußen knallten weitere Autotüren. Ein wenig umständlich zog er seine Hand unter meinen Beinen hervor. Die verletzte.

Mit einem scharfen Laut holte ich Luft. »Nein, Hernan. Zu Fernán in die Klinik.« Joaquín bedachte mich mit einem Blick unter einer hochgezogenen Braue, sagte aber nichts. Ich schaute nach vorne, begegnete Hernans Augen im Spiegel, sah, wie sie sich weiteten. Der nett-höfliche Ausdruck in seinem Gesicht wurde grimmig. »Zu Fernán. Sí, Sanguaíera.« Nahezu lautlos setzte der Wagen sich in Bewegung.

Ich wandte mich wieder Joaquín zu, legte seine Hand behutsam auf meine Beine. Diamant-glitzernde Augen beobachteten mich. Nosferatu. Fast. ›Sí, Sanguaíera.‹ Verrückterweise begriff mein Gehirn es erst jetzt. Plötzlich hatte ich Herzklopfen.

Mein ganzes Leben hatte ich Todesangst davor gehabt, und jetzt … jetzt war ich Joaquín de Alvaros Blutbraut.

42

W arten war die Hölle. Und ich saß derzeit in meiner persönlichen Version davon fest. Seit heute Morgen. Inzwischen über sechzehn Stunden.

Ich hatte Joaquín zum letzten Mal in Fernáns kleinem OP gesehen, als die Wirkung des Narkosemittels eingesetzt hatte und seine Hand in meiner schlaff geworden war. ›Seis‹. Sechs. Weiter war er beim Rückwärtszählen nicht gekommen. Anschließend hatte Rafael mich nach Santa Reyada gebracht. Den einzigen Ort, an dem Joaquín sicher war, dass mir nichts geschehen konnte, auch wenn er nicht in der Lage war, mich zu beschützen. Ich hatte ihm versprechen müssen, hierzubleiben. Und nichts ›Unvorsichtiges‹ zu tun. Erst dann hatte er Fernán erlaubt, ihn zu betäuben.

Santa Reyada hatte sich in eine Festung verwandelt. Auch wenn sie sich jedes Mal mit einem Nicken zurückgezogen hatten, um mich nicht zu stören: Joaquíns Leute patrouillierten um das Haus und auf dem Gelände in der direkten Umgebung, als müssten sie niemanden Geringeren als den Präsidenten vor einem angekündigten Terroranschlag beschützen.

Zusammen mit Rosa war ich Stunde um Stunde ruhelos durchs Haus gestreift. Von einem Raum in den nächsten und wieder zurück; hatte mir ein Sandwich gemacht, weil

ich irgendetwas tun wollte, und hatte es unberührt in den Kühlschrank gestellt; hatte mich vor dem riesigen Flachbildfernseher durch sämtliche Kanäle geklickt und ihn wieder ausgemacht; hatte mich zuerst auf meinem, dann auf Joaquíns Bett zusammengerollt und war schon nach kürzester Zeit wieder aufgestanden, um weiterzuwandern. Hatte ich es tatsächlich einmal geschafft, länger als einen Moment ruhig an einem Ort zu sitzen, war Rosa durch die Vorhänge gestrichen, als würde sie an meiner Stelle weiter hin und her wandern müssen.

Inzwischen war die Sonne bereits eine ganze Weile untergegangen. Das hieß, Joaquín war schon bei dem Treffen mit den Hyänen seines Konsortiums und den drei anderen Hexern, die in der ›Familien‹-Hierarchie direkt unter ihnen rangierten; den Männern, die auch bei seiner ›Hinrichtung‹ anwesend gewesen waren. Ich wusste noch nicht einmal, wo es stattfand. Er hatte sich geweigert, mich mitzunehmen. Weil sie es ihm als Zeichen von Schwäche auslegen würden, wenn er mit seiner Blutbraut dort auftauchte. Und das war das, was er sich im Augenblick am allerwenigsten leisten konnte.

Vor einer knappen Stunde hatte ich es nicht mehr im Haus ausgehalten und war nach draußen an den Pool gegangen. Seitdem hockte ich auf dem Rand einer der Liegen, starrte auf die schwarz glänzende Wasseroberfläche und spielte nervös mit meinem Armreif. Die Luft war angenehm mild, beinah kühl. So wie ich es mochte. Nur die beiden Lampen rechts und links der Terrassentür sorgten für ein wenig Licht. Schon das

Weitere Kostenlose Bücher