![Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima]()

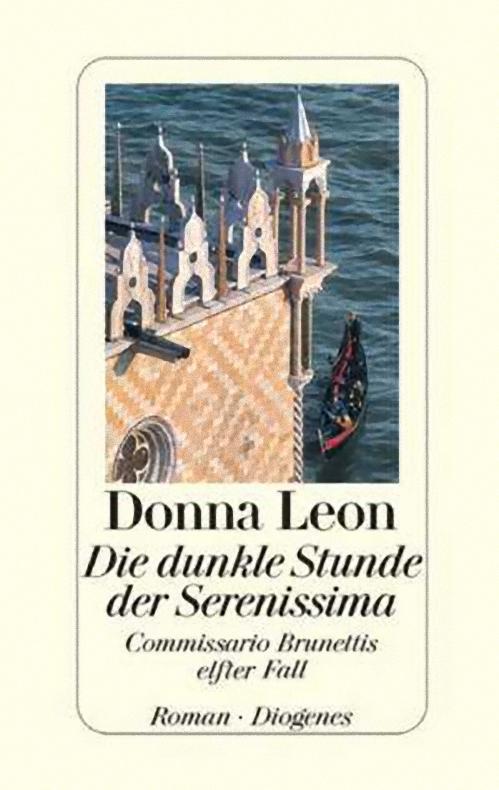

Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima

die Hände und begleitete gestikulierend den Fortgang seiner Rede. »Man braucht doch bloß an all die Albaner zu denken, die sich aufführen, wie's ihnen paßt. Stehlen und morden nach Lust und Laune, und kein Mensch kommt auf die Idee, sie zurückzuschicken, die Scheißkerle.«

Brunetti hielt an sich und nickte dem Mann zu, als teile er seine Meinung über die Albaner.

»Dagegen diese armen Teufel, die gehen ja weiß Gott durch die Hölle. Da kann man sie doch wenigstens hier bei uns arbeiten lassen. Wie Salima. Sie ist nicht mal getauft, aber arbeiten tut sie wie ein Christenmensch. Und die Signora, sie ruhe in Frieden, die sagte immer, man könne ihr blind vertrauen: Wenn man ihr zehn Millionen Lire gäbe mit der Bitte, sie eine Woche aufzuheben, dann bekäme man sein Geld pünktlich zurück und brauchte nicht mal nachzuzählen.« Der Mann überlegte einen Moment und fuhr dann fort: »Ich wünschte, ich könnte sie bei mir arbeiten lassen, aber sie hat ja solche Angst vor den Behörden - weiß der Himmel, was sie ihr in Afrika angetan haben - und unternimmt nichts, um sich neue Papiere zu verschaffen. Ich kann machen, was ich will, sie versucht es nicht einmal.«

»Wahrscheinlich fürchtet sie, die Polizei könnte sie zwangsinternieren«, mutmaßte Brunetti, und er sagte es so, als sei die Polizei ein weltfremdes Organ, mit dem er nicht das geringste zu schaffen habe.

»Genau. Darum glaube ich ja auch, daß sie schon mal Probleme hatte mit den Behörden, entweder dort, wo sie herstammt, oder hier bei uns.«

Brunetti wiegte mitfühlend den Kopf. Er hatte immer noch keine Ahnung, wo das alles hinführen mochte.

»Aber Sie werden wohl mit ihr reden müssen, wie?« fragte der Mann. »Schon wegen der Schlüssel?«

»Leider, ja«, bestätigte Brunetti, und es klang sehr widerstrebend.

»Und darum hätte ich Sie eben anrufen sollen«, sagte der Mann. »Weil ich wußte, daß Sie früher oder später kommen würden. Aber ich konnt's ihr einfach nicht antun. Das arme Ding wäre ja vor Angst vergangen, wenn ich ihr gesagt hätte, daß ich Sie verständigen würde oder Sie womöglich schon angerufen hätte.«

»Das verstehe ich«, sagte Brunetti, was zumindest teilweise der Wahrheit entsprach. Er selbst hatte nie viel mit illegalen Einwanderern zu tun gehabt, wußte aber von Kollegen, was vielen dieser Flüchtlinge nicht nur in ihrer Heimat widerfahren war, sondern auch von Seiten der italienischen Polizei, in einem Land, wohin sie sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben geflüchtet hatten. Erpressung, Gewaltanwendung und Vergewaltigung endeten nicht an der Grenze, und wenn diese Frau sich vor der Polizei, also auch vor ihm, Brunetti, fürchtete, dann hatte sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Trotzdem mußte er mit ihr reden. Über die Schlüssel und über Signora Jacobs.

»Vielleicht wäre es einfacher, wenn Sie mich zu ihr bringen«, schlug Brunetti vor. »Wohnt sie hier in der Nähe?«

»Irgendwo habe ich die Adresse«, sagte der Mann und bückte sich, um die unterste Schublade hinter seiner Theke zu öffnen. Er zog ein dünnes Hauptbuch heraus, befeuchtete mit der Zunge den Zeigefinger und begann langsam zu blättern. Auf der siebten Seite fand er, was er suchte. »Hier steht's. San Polo 2365. Das ist irgendwo drüben beim Campo San Stin.« Er sah zu Brunetti auf, und sein schräg geneigter Kopf war wie ein stummes Fragezeichen.

Unsicher, was der Mann damit ausdrücken wollte: ob der Commissario die Adresse kenne oder ob er immer noch seine Begleitung wünsche oder ob sie jetzt gleich aufbrechen sollten, nickte Brunetti zu allen dreien. Ohne den geringsten Einwand, vielleicht, weil er jetzt selbst gespannt darauf war, wie die Sache ausgehen würde, zog der Mann einen Schlüsselbund aus der Tasche und trat hinter seiner Theke hervor. Während Brunetti draußen in der calle auf ihn wartete, schloß der Tabakhändler seinen Laden ab.

Auf dem kurzen Wegstück zum Campo San Stin erzählte Mario Mingardo, so hieß der tabaccaio, daß seine Frau jene Salima aufgetan hatte, nachdem die Putzfrau, die bei ihrer Mutter und bei Signora Jacobs saubermachte, nach Tréviso gezogen war und man Ersatz finden mußte. Das hatte sich als schwierig erwiesen, zumindest bis eine Nachbarin ihre Zugehfrau empfahl, eine Schwarzafrikanerin, aber sehr sauber und fleißig. Das lag jetzt zwei Jahre zurück, und inzwischen war Salima aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken.

»Ich weiß allerdings nicht viel über sie«, sagte

Weitere Kostenlose Bücher