![Christiane F. – Mein zweites Leben (German Edition)]()

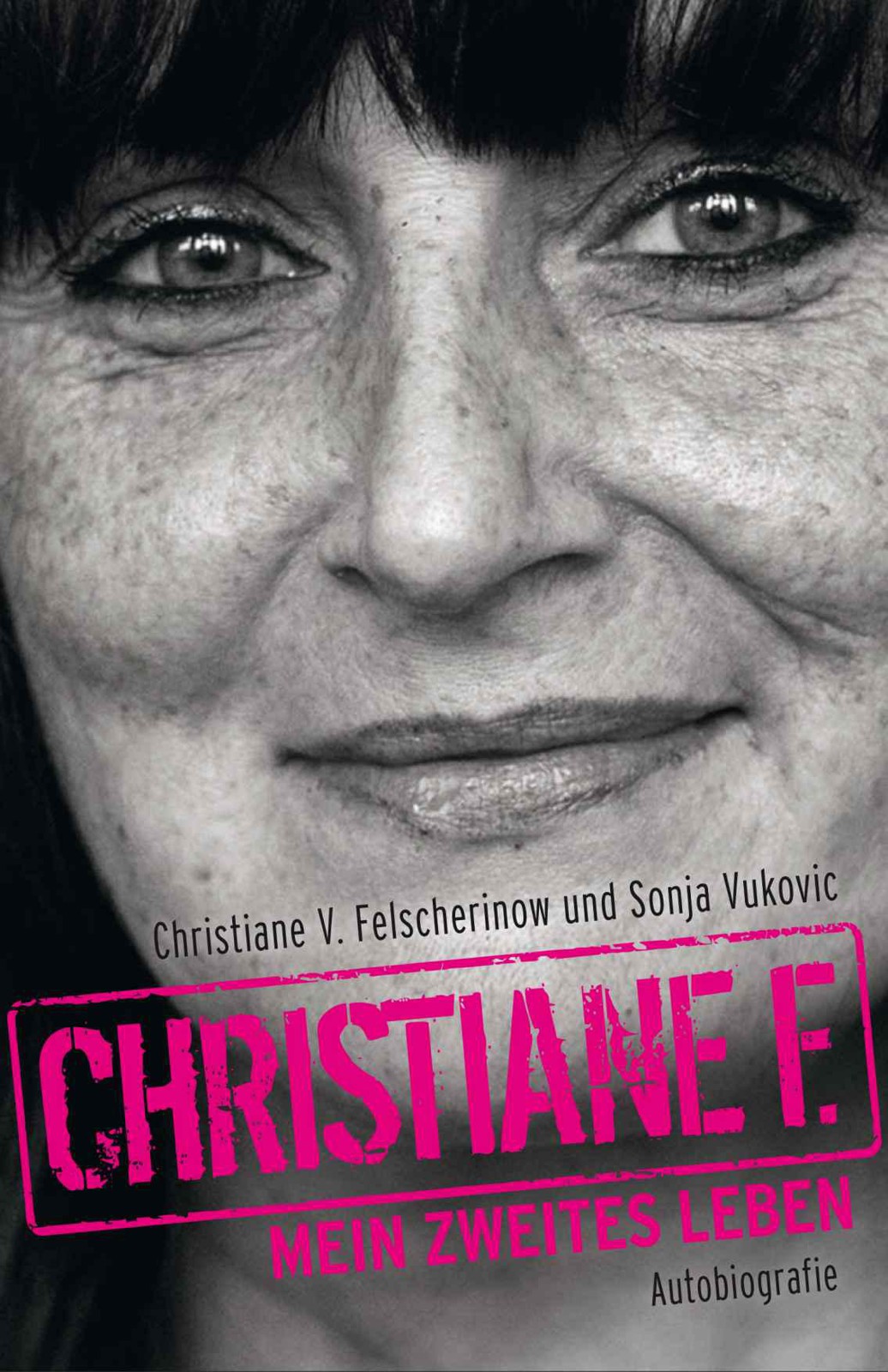

Christiane F. – Mein zweites Leben (German Edition)

geschieht so etwas! Aber Shirin gibt die Hoffnung auf ein besseres Leben trotz allem nicht auf und kümmert sich rührend um ihre Kinder – auch die, die aus Prostitution und Vergewaltigung hervorgegangen sind.

Ich kann in solche Geschichten eintauchen. Es ist so etwas wie eine Flucht, meine eigenen Probleme fühlen sich dann weniger schlimm an. Es fällt mir eben schwer, mir Hilfe im Außen zu suchen, was vor allem daran liegt, dass es mir schwerfällt, anderen zu vertrauen. Jede Beziehung, und sei es die zu einem Arzt, bedeutet Verantwortung. Du musst da regelmäßig hin, du musst dich daran halten, was er dir vorschreibt, sonst stiehlst du dir und dem Doc nur kostbare Zeit. Aber ich traue mir oft auch selbst nicht, wenn es darum geht, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Ich würde das so gerne können, pünktlich sein, zuverlässig sein. Aber ich kenne mich, mit mir klappt so etwas nicht. Nicht mehr, leider.

Bücher sind meine selbst verordnete Medizin. In meiner Fantasie bin ich frei, es gibt keine Grenzen und keine Verpflichtungen, ich kann machen und lassen, was ich will, und niemand ist enttäuscht von mir. Das tut mir gut. Ich glaube an die Psychosomatik, daran, dass es dem Körper gut geht, wenn die Seele gesund ist, und umgekehrt. Lesen hilft mir. Aber das gute Gefühl vergeht auch schnell wieder, wenn die Geschichte vorbei ist. Dann schiebt sich das eigene kleine Elend wieder in den Vordergrund.

Damit ich überhaupt mit Interferon behandelt werden könnte, müsste man mich erst einmal aufschneiden oder punktieren, um Proben von meiner Leber zu nehmen und zu gucken, inwieweit das Organ schon beschädigt ist. Eine Biopsie. Das sind schlimme Schmerzen, die wünscht man nicht einmal seinen Feinden. Allein schaffe ich das nicht. Aber es ist ja noch nicht einmal jemand da, wenn ich eine Lungenentzündung habe.

Wenn die Zirrhose schon zu weit fortgeschritten ist, dann bringt das eh alles nichts mehr. Ich kann dann nur noch hoffen, dass sie mir starke Medikamente geben, damit ich nicht allzu sehr leiden muss. Ich bin 51, hübscher werde ich nicht.

Natürlich hängt mein Lebenssinn nicht nur davon ab, wie ich aussehe. Lebensqualität ist für mich die Summe dessen, wie ich mich fühle, wie sich mein Umfeld auf mich auswirkt, ob ich Freunde habe, ob ich arbeite und wie es meiner Familie geht. Eben alles, was einen ausmacht. Ich habe nichts mehr von all dem. Das ist alles weg, futsch. Ich habe keine Freunde mehr, ständig hängt mir das Christiane-F.-Ding nach. Ich weiß nie, ob es jemand ernst meint mit mir, ganz schnell werde ich flapsig und widerlich behandelt, weil alle meinen, ich bilde mir etwas ein auf dieses Christiane-F.-Ding. Und wenn ich dann wirklich einmal weinen muss, werde ich auch noch ausgelacht und verarscht nach dem Motto: „Jetzt weint sie auch noch – und das soll ich glauben?“ Das sind die Momente, in denen ich aus dem Fenster schaue und denke: „Tut das doll weh, wenn du da jetzt rausspringst?“

Vielleicht ist der Alkohol eine langsame Art, mich umzubringen. Ganz sicher sogar. Natürlich weiß ich, dass das scheiße ist, wenn ich trinke, vor allem in Kombination mit dem Methadon. Beides wirkt atemlähmend, und eines Tages wird es zu viel für meine Leber oder meine Lunge sein. Aber ohne Alkohol und auch ohne mein Gras wäre es für mich hier auf Erden gar nicht mehr zu ertragen. Nicht mehr, seit mein Junge weg ist.

Das war 2008. Phillip war elf Jahre alt, und es lief bestens mit uns damals. Wir lebten seit drei Jahren außerhalb von Berlin im brandenburgischen Teltow. Eine Kleinstadt, aber fast schon dörflich, nah an Berlin und doch ein Idyll. Direkt gegenüber von einem kleinen See haben wir die Neubauwohnung gefunden, in der ich jetzt so oft ans Bett gefesselt bin. Gut, mit rund 60 Quadratmetern wäre die inzwischen sicher zu klein, weil Phillip heute auch mal ein Mädchen mit nach Hause bringen würde. Aber die Nachbarn und der Vermieter sind nett, das Haus ist sauber, es gibt einen Aufzug, eine Einbauküche und doppelt verglaste Fenster. Klein, aber fein. Und natürlich hat Phillip sein eigenes Zimmer, das liegt gleich links, wenn man reinkommt, neben dem Bad.

Jeden Morgen haben wir zusammen gefrühstückt und sind anschließend zur Grundschule gegangen, bis es ihm mit ungefähr zehn Jahren langsam peinlich wurde, mit seiner Mama gesehen zu werden. Ich war sehr glücklich darüber, denn das bedeutete, dass er Freunde hatte, die ihm wichtig waren. Und ich hätte an

Weitere Kostenlose Bücher