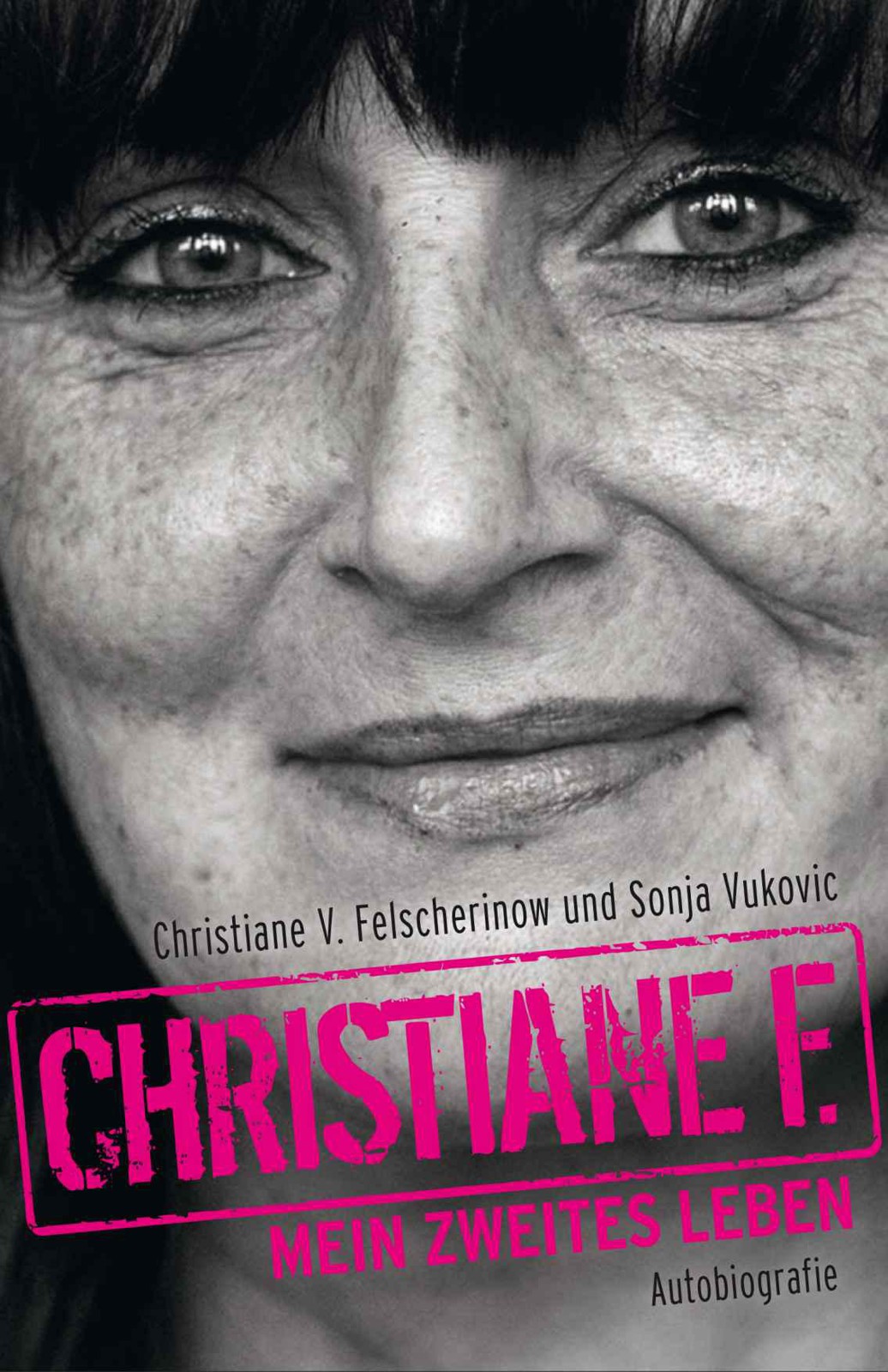

![Christiane F. – Mein zweites Leben (German Edition)]()

Christiane F. – Mein zweites Leben (German Edition)

wie gegenseitigem Respekt.

Im Gefängnis haben mehr Leute Spritzbesteck, als man denkt. Aber meist wird das Zeug eher geraucht oder geschnieft. Irgendwann geht es aber natürlich doch hoch, wenn im Gefängnis Drogen verteilt werden. Klar. Die Leute werden extrem unruhig, wenn sie wissen, dass es Drogen gibt. Es gab Raufereien und Erpressungen, und am Ende hat jemand den Wärtern gezwitschert, dass Dope im Umlauf war. Fast allen wurde das Zeug wieder abgenommen, nur mir nicht, denn ich hatte nur zwei Gramm behalten und sofort gezogen. Danach hatte ich mit der Sache nichts mehr zu tun.

Zumindest nicht offiziell, also nicht für die Wärter. Die Häftlinge wussten natürlich, woher das Zeug kam, und das verschaffte mir dann auch einigen Respekt bei den anderen Insassinnen. Von da an saß ich an Tisch Nummer zwei in der Kantine.

Auch mein Job als Hausmädchen half mir dabei, dass ich nicht ganz am unteren Ende der Knasthierarchie landete. Ich war diejenige, die aufräumte, sauber machte und das Essen austeilte. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, was ich da für einen Job hatte. Die anderen schoben mir immer heimlich etwas unter – Briefe, Drogen, kleine Geschenke wie Süßigkeiten oder Tabak. Ich musste gar nichts tun, das Zeug nur transportieren. Die Empfängerin war meist eingeweiht und wusste, wo es die Absenderin versteckt hatte – hinter diesen Stoppern an den Rädern zum Beispiel, unter den Tassen oder im Essen der Empfänger. Ich fuhr nicht von Zelle zu Zelle, sondern mit einem Wagen, auf dem die Töpfe mit den Gerichten standen, von Station zu Station. In der Küche holte sich dann jeder selbst sein Essen bei mir ab – und sein Mitbringsel.

Als mir bewusst wurde, was ich da für eine Position habe, machte ich mir das zunutze, wenn es sein musste. „Pass auf, Süße, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, transportiere ich deine Briefe an deine Freundin nicht mehr“, habe ich der einen oder anderen dann mal gesagt.

Natürlich war ich nicht allein, die Stationen sind ja untereinander abgeschlossen, man kann nicht einfach von einer zur anderen laufen. Es war also immer ein Wärter oder eine Wärterin bei mir, um aufzuschließen.

Trotzdem war das eine Vertrauensstellung, denn man kommt ja auch mit Gefangenen außerhalb seiner Station in Kontakt. Dabei darf man allerdings nicht alles mitmachen. Zum Beispiel habe ich keine Trenner-Briefe angenommen. Trenner sind zwei oder mehr Leute, die wegen demselben Vergehen sitzen, aber voneinander abgetrennt sind, damit sie sich nicht absprechen können. Wenn mir Trenner irgendwas unterschieben wollten, musste ich das irgendwie loswerden, mit dem Ellenbogen vom Rollwagen stoßen oder so etwas in der Art. Denn wenn die Schließer dir draufkommen, dann bist du den Job los und verlierst auch den Respekt der Mitinsassinnen; denn wenn du etwas für andere tust, was dich selbst Kopf und Kragen kosten kann, giltst du als dämlich. Die Schlusen, so nannten wir die Wärter, die uns die Zellen aufschließen, sind ja auch nicht ganz blöd.

Im Gefängnis wachst du morgens auf und weißt nie, was der Tag bringt. Obwohl alles so monoton ist, irgendwer sorgt schon dafür, dass was Aufregendes passiert.

Entweder es gibt eine Schlägerei, oder es kommt eine Drogenlieferung, oder jemand setzt sich den Goldenen Schuss. Langweilig wird es jedenfalls nie.

Wir haben unseren eigenen Alkohol gemacht. Die JVA Plötzensee ist so ein typischer Neubau der Achtzigerjahre mit abgehängten Decken. Wir haben dann so eine Rigips-Platte aufgeschraubt und da unsere Vorräte versteckt. Zum Gären nahmen wir leere Seifenkanister, füllten sie mit Wasser, Hefe aus der Küche und Apfelscheiben oder Kirschen. Nach einer Woche konnte man das Zeug trinken. Die Kanister besorgen, das konnte natürlich auch nur ich, das Hausmädchen.

Dann kam Tschernobyl, und ich dachte, ich müsste sterben. Wir haben doch im Knast nichts gewusst. Um acht mussten wir dichtmachen, Zellen zu, Ruhe. Ich hatte Aufschluss von sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends. Das heißt, ich konnte tagsüber raus aus der Zelle und arbeiten oder Sport machen. Am Wochenende ging das sogar bis 22 Uhr, und an besonders schönen Tagen durften wir Frauen uns auch draußen auf dem Hof sonnen. Als wir nun hörten, dass es in der Ukraine zu einem nuklearen Unfall gekommen war, aber sonst nichts weiter darüber erfuhren – einen Fernseher gab es damals noch nicht in den Zellen –, gerieten einige von uns in Panik.

Wir Insassinnen dachten,

Weitere Kostenlose Bücher