![Club Kalaschnikow]()

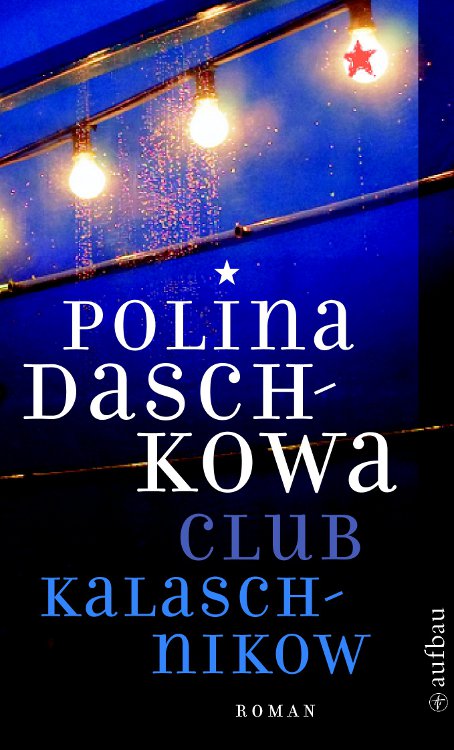

Club Kalaschnikow

es.«

»Pawel?« Ihre Stimme zitterte merklich.

»Ich wollte nur fragen, wie du dich fühlst?«

»Danke. Gut.«

»Bist du allein?«

»Nein, ich bin nicht allein«, log Katja, ohne zu wissen, warum. »Sag mir doch bitte, was war im Theater zwischen dir und Gleb?«

»Nichts Besonderes. Es ärgerte deinen Mann, mich am Büfett zu sehen. Er sprach mich an und schleuderte mir alles ins Gesicht, was er über mich dachte. Ich habe ihm keine Antwort gegeben, wie immer. Da wurde er noch wütender und hat versucht, mich zu schlagen. Er war betrunken und wußte nicht, was er tat. Ich habe ihn am Arm gepackt, ein paar Leute mischten sich ein. Die haben ihn beruhigt und weggeführt.«

»Und dann?«

»Ich bin gegangen. Ich hatte Angst, daß es einen Riesenskandal gibt, wenn er mich noch einmal sieht. Ich wollte nicht, daß so etwas bei deiner Premiere passiert.«

»Das heißt, im zweiten Akt warst du nicht im Theater. Wo hast du denn den Rest des Abends verbracht?«

»Ich bin einfach durch die Stadt geschlendert. Erst bin ich zu den Patriarchenteichen gegangen, habe eine Weile auf einer Bank gesessen, und dann bin ich nach Hause. Die Blumen für dich habe ich einer alten Frau geschenkt. Sie war sehr überrascht und hat den Strauß sofort, vor meinen Augen, an ein junges Pärchen verkauft, das auf der Nachbarbank saß und sich küßte. Für einen Zehner, nicht mehr.«

»Pawel, ich habe dich doch gebeten, mich niemals anzurufen«, sagte Katja, plötzlich zur Besinnung kommend.

»Wieso machst du dir etwas vor, Katja? Wovor hast du Angst? Besonders jetzt.«

»Pawel, ich habe dich darum gebeten … Warum hast du mich gerade jetzt angerufen? Was willst du?«

Katja ging in dem riesigen Wohnzimmer auf und ab. Die eigene Stimme kam ihr in der stillen, leeren Wohnung unangenehm laut vor.

»Ich weiß nicht«, gab er ehrlich zu, »ich dachte, du bist allein, es geht dir schlecht und du brauchst vielleicht meine Hilfe.«

»Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Ruf mich nie wieder an. Du hast Gleb gehaßt, und jetzt ist er tot. Und ich will nicht mit einem Menschen sprechen, der …« Sie begann zu weinen und schaltete das Handy ab, ohne noch ein Wort zu sagen.

Gleich wird er wieder anrufen, aber ich werde nicht abnehmen, dachte sie und versuchte sich zu beruhigen.

Aber er rief nicht mehr an.

Kapitel 4

Die Krestowskis litten unter chronischem Geldmangel. Irina arbeitete als Schriftführerin in der Personalabteilung eines kleinen wissenschaftlichen Institutes und verdiente neunzig Rubel im Monat. Ihr Mann Jewgeni bekam als wissenschaftlicher Mitarbeiter desselben Institutes mehr – hundertzehn Rubel. Aber man wollte und wollte ihn nicht befördern, obwohl er nach Alter und Dienstjahren längst an der Reihe gewesen wäre. Andere wurden befördert, er nicht. Er war der geborene Pechvogel, ein Mensch, der immer übersehen wurde und sich nicht durchsetzen konnte.

Rechnete man noch die Prämien hinzu, so ergab das zweihundertzwanzig im Monat. Anfang der siebziger Jahre konnten zwei Personen davon ganz anständig leben, zumal es damals nicht viele Verlockungen gab. Aber die Krestowskis wohnten in einer riesigen Gemeinschaftswohnung mitlauter streitsüchtigen Nachbarn, in einem alten baufälligen Haus, und sparten für eine solide Eigentumswohnung. Das Haus hätte schon längst abgerissen werden sollen, aber nichts passierte. Noch länger zu warten ging über ihre Kräfte.

Das bescheidene gemeinsame Budget war bis auf die letzte Kopeke verplant. Irina warf keine Plastiktüte, keinen Milchkarton und keinen Sahnebecher fort. Sie spülte alles sorgfältig, trocknete es ab und benutzte es im Haushalt. Wenn ein Stück Wurst zu riechen begann und an den Rändern verdächtig grün wurde, kochte sie es in Salzwasser aus und briet es dann in dem Fett, das von den vorgestrigen Frikadellen in der Pfanne übriggeblieben war.

Auf dem Geschirrschrank stand eine spezielle Schale für Seifenreste. Wenn sich genügend Reste angesammelt hatten, schichtete Irina sie aufeinander und knetete daraus geschickt einen formlosen Klumpen, der seinerseits wieder bis auf einen kleinen Rest verbraucht wurde. Im Gemeinschaftsbad hatten die Krestowskis nichts Eigenes stehen, weder Seife noch Zahnpasta: Kaum sah man mal weg, schon benutzten die Nachbarn die Sachen heimlich mit.

Das Leben wurde auf später verschoben, auf die lichte Zukunft in der blitzsauberen, nagelneuen eigenen Wohnung. Dort würde es eine gemütliche Küche mit einem schneeweißen

Weitere Kostenlose Bücher