![Das Geheimnis der Krähentochter]()

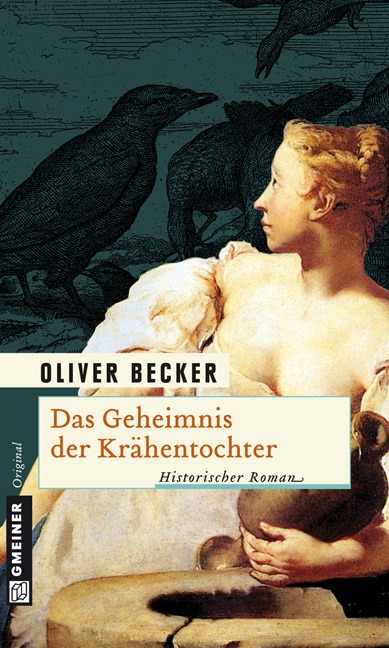

Das Geheimnis der Krähentochter

Zeit seines Lebens. Ihre Umgebung büßte bei solchen

Gedanken sogleich etwas von der überwältigenden Wirkung ein. Im

Unterbewusstsein hörte sie ein paar zögerliche Regentropfen ans Fenster

klopfen, und sie schlief ein. Doch nicht für lange. Donnergrollen, ein

krachender Wind und das Hämmern eines inzwischen wütenden, ungebändigten Regens

ließen sie immer wieder hochfahren, ebenso wie die beängstigend echt wirkenden

Träume, in denen Rosa plötzlich durch den Raum stürmte – »Krähentochter!«,

hörte Bernina die scharfe, zornerfüllte Stimme der Alten, begleitet vom Wüten

des Unwetters. »Du bist an allem schuld! Du allein!« Dann war auf einmal dieser

schreckliche Reiter in Schwarz da, der auf seinem Pferd saß, direkt vor Berninas

Bett, und auf sie hinabstarrte. Irgendwo auf dem langen Weg vom Petersthal-Hof

schien sie ihm entkommen zu sein. Und nun war es, als hätte er sie eingeholt.

Als sie frühmorgens erwachte, schmerzte ihr Kopf. Vom Lärm der

Nacht ebenso wie von der Stille, die sich mittlerweile ausgebreitet hatte und

dumpf und schwer vor dem großen Fenster lag. Ihr Mund war trocken, die Haut

ihrer Wangen spröde. Sie starrte an die Decke.

Ein Klopfen an der Tür. Ratlos blickte sie sich um – sie

wusste nicht, was sie sagen, was sie tun sollte. So fremd fühlte sie sich hier,

so einsam. Die Tür öffnete sich, und Bernina zog die Decke hoch bis zu ihrem

Kinn.

Ein Diener, den sie am Vorabend schon gesehen hatte, betrat den

Raum. Er nickte ihr mit gesenktem Blick zu, stellte ein silbernes Tablett auf

einem Tisch ab, rückte den Stuhl für sie zurecht und verschwand wieder, ohne

ein Wort, geräuschlos auf weichen Sohlen über den eleganten Holzboden

schwebend.

Langsam stand Bernina auf. Vorsichtig blickte sie auf das Tablett,

als könnte das Frühstück eine niederträchtige Falle sein. Sie sah Gebäck und

eine Kanne, die dezenten Teegeruch verströmte. Wie oft hatte sie in letzter

Zeit Hunger erleiden müssen, doch die Träume der zurückliegenden Nacht, ihre

Gedanken an Anselmo, das Ungewisse ihrer Situation, all das verschloss ihren

Magen. Nicht einmal einen winzigen Schluck Tee hätte sie herunterbekommen.

Sie wandte sich ab von dem Tisch, trat ans Fenster und zog den

Samtvorhang zurück. Ihr Blick wanderte über den Park und verlor sich im tristen

Himmel eines kalten, unfreundlichen Herbstmorgens.

Erst als wenig später Melchert Poppel voller Zurückhaltung seinen

Kopf und dann, als er sah, dass sie aufgestanden und angezogen war, seinen

gesamten Körper ins Zimmer schob, verspürte Bernina eine gewisse Erleichterung.

»War Ihre Nacht so wunderbar wie meine?«, erkundigte er sich mit

freundlicher Stimme.

»Ehrlich gesagt nicht.«

»Nicht gut geschlafen? Mitten im Paradies?« Ein tadelndes

Kopfschütteln.

»Nicht besonders.«

»Nun ja, umso besser, dass ich eine Nachricht habe, die Sie

vielleicht ein wenig aufmuntern könnte.« Er griff nach dem Gebäck auf dem Tisch

und biss herzhaft zu.

Berninas Haltung straffte sich sofort. »Was ist los?«

»Ich habe eben den Oberst untersucht. Sein Zustand hat sich nicht

verschlechtert. Beide Verletzungen, so beträchtlich sie auch sein mögen,

scheinen einigermaßen gut zu verheilen.« Poppels Augen suchten ihren

erwartungsvollen Blick. Er hörte auf zu kauen. »Ich berichtete ihm, was für

eine große Unterstützung Sie gewesen sind, nicht nur, was ihn betrifft, sondern

auch im Feld, wie viel Sie für zahlreiche seiner Männer getan haben.«

»Und? Wie äußerte sich der Oberst?«

»Er schien beeindruckt zu sein. Und er gab zu, dass Sie ihn

bereits um Hilfe für diesen bestimmten Mann ersuchten, er aber keine

Gelegenheit hatte, sich darum zu kümmern.«

»Bitte, Herr Poppel, kommen Sie zur Sache.«

»Nun ja, Falkenberg selbst wird zur Sache kommen. Mir gegenüber

hat er nicht viel gesagt. Aber er bittet Sie darum, ihn in seinen Gemächern

aufzusuchen. Und ich denke«, der Arzt verzog leicht den Mund, »das ist doch

schon mal erfreulich. Vielleicht betraut er einen fähigen Offizier mit der

Aufgabe, Ihren Anselmo endlich wiederzufinden.«

»Wir werden sehen«, meinte Bernina mit abwägendem Unterton.

Kurz darauf stand sie vor einem noch größeren Bett als jenem, das

sich in ihrem Zimmer befand. Darin saß Oberst Jakob von Falkenberg, die Beine

unter der Decke ausgestreckt, den Rücken von zwei prallen Kissen gestützt. Er

trug eine Art Nachtgewand, jedoch von feinerer Art als das Hemd, das in

Kraubach seinen Körper umhüllte.

Weitere Kostenlose Bücher