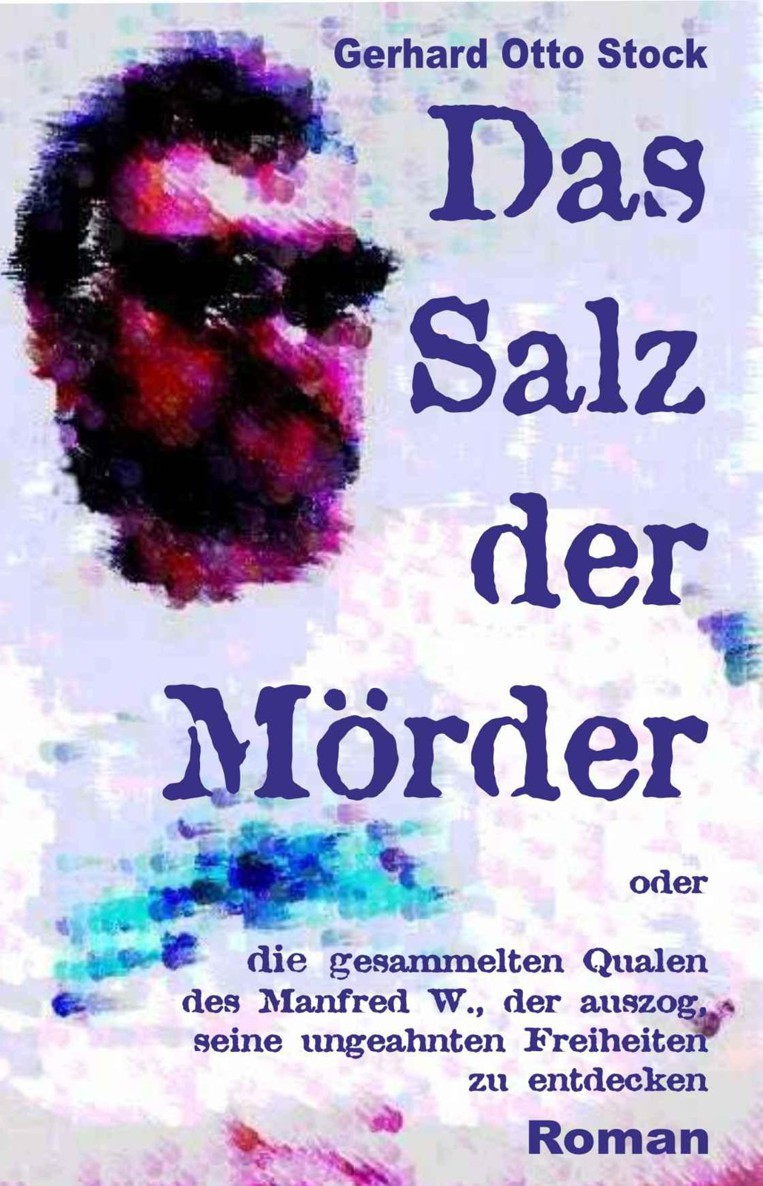

![Das Salz der Mörder]()

Das Salz der Mörder

P rolog

Sehr

geehrte Frau Schwarzkopf,

gewiss

werden Sie sich noch an mich erinnern. Mein Name war Manfred Wegner, jetzt Ted

Berliner. Wir begegneten uns vor einiger Zeit auf einer Geschäftsreise in

Brasilia. Nach unserem Gespräch im „Hotel Planalto Bittar“ zeigten Sie großes

Interesse meine Biographie zu publizieren. Fernerhin wollten Sie mich mit einem

renommierten Autor bekanntmachen, der meine Erlebnisse professionell zu Papier

bringen kann.

Leider

habe ich bis heute nichts mehr von Ihnen gehört, gnädige Frau. Inzwischen waren

verschiedene Zeitungen und Magazine bereit meine Lebensgeschichte exklusiv zu

vermarkten, was ich selbstverständlich ablehnte. Daher kam mir die

abenteuerliche Idee, mich selbst an den Schreibtisch zu setzen, mit dem Ziel,

mir all das von der Seele zu schreiben, was mich seit Jahren in, zu teilweise,

schwere Depressionen stürzte. Ich versuchte mich noch einmal mit den

verworrenen Geschehnissen auseinanderzusetzen, die mein bisheriges Leben so

gravierend beeinflussten. Dummerweise sah ich ein unüberwindbares Hindernis, welches

mich lange davon abhielt zur Feder zu greifen. Es war nicht die Zeit, denn Zeit

existiert für mich nicht. Es waren auch nicht die Ruhe und Ausgeglichenheit,

die man zum Schreiben benötigt. Nein. Es war die Angst vor dem Schreiben

selbst: bin ich eigentlich der deutschen Sprache, der Grammatik und

Orthographie noch kundig und mächtig, den heimtückischen Gesetzen der

Interpunktion, und werde ich mich einigermaßen verständlich ausdrücken können?

Das waren die widrigen Faktoren, die ich bezwingen musste, die mich

einschüchterten und entmutigten. Doch es kam der Moment, an dem ich die Kraft

aufbrachte, diese Bedenken zu bezwingen.

Ich

ahnte nicht, wie mir die tägliche Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit

helfen würde von meinen krankhaften Gedanken befreit zu werden. Pro Tag tippte

ich eine, an guten Tagen sogar zwei DIN A4 Seiten mit Buchstaben voll. Als

Berater und Lektor fungierte allabendlich stets meine Frau Veronika, die sich

allem Anschein nach mehr über meine Schreibkünste wunderte als ich selbst.

Durch

das Schreiben habe ich auch wieder die Autorität der Zeit von neuem entdeckt.

Dadurch wurde mir ebenso bewusst, dass ich mittlerweile sieben Jahre älter als

mein Vater bin. Das ist ein merkwürdiges Gefühl – glauben Sie mir -, weil mein

einstiger kindlicher Respekt vor ihm mit den Jahren nicht etwa proportional zum

Alter verblasste, sondern im Gegenteil, er hat sich noch vertieft in mir.

Meiner Mutter und meiner Großmutter gedenke ich fast täglich. Denn sie waren

es, die mich von Kindheit an prägten. Ich sehe immer diesen verschneiten

winterlichen Dorffriedhof vor mir, von dem ich Ihnen erzählte.

Nun

allerdings, nach Fertigstellung meiner qualvoll durchlittenen und geschilderten

Lebenserinnerungen, bin ich etwas unschlüssig, schwankend. Sollte ich Ihnen,

werte Frau Schwarzkopf, meine Aufzeichnungen zur Veröffentlichung in Ihrem

Verlag anbieten oder nicht? Einerseits habe ich es finanziell nicht nötig, wie

Sie wissen werden, andererseits brauche ich die Öffentlichkeit, um ihr endlich

verständlich zu machen, was mich dazu trieb, eben so zu handeln und nicht

anders. Dann wiederum frage ich mich, wieso ich jetzt auf dieses Publikum

angewiesen bin? Suche ich nach Rechtfertigung, suche ich nach Anerkennung oder

gar Vergebung? Will ich mich von einer Gesellschaft freikaufen, die es gar

nicht wert ist, dass man sich mit ihr befasst? Oder will ich möglicherweise in

Frieden mit mir selbst sein? Ich bin gesinnungslos genug, um tatsächlich zu

glauben, dass man nicht alles im Leben kaufen kann, obwohl die Mittel dazu

vorhanden wären - wenn Sie verstehen, was ich meine. Ein Verbrechen ist kein

Verbrechen, wenn keine Moral existiert. Und was Moral bedeutet, wird man erst

begreifen, wenn man gesehen hat, dass selbst ein Bettler nicht von jedem eine

milde Gabe annimmt.

Ich

schätze Sie sehr, gnädige Frau, und ein anregendes Gespräch mit Ihnen, würde

meiner Frau und mir vielleicht helfen über grundlegende Fragen abschließende

Meinungen zu formulieren.

Als

ich auszog meine Freiheiten zu entdecken, hätte ich wissen müssen, wie es ist,

nicht stark genug zu sein und dass der Übergang von einer geschlossenen

Gesellschaft in eine offene so manchem das Genick brechen würde. Warum wusste

ich das nicht? Weshalb kannte ich das kleine Einmaleins der Ellenbogen nicht?

Versagte ich deswegen so kläglich in der so genannten

Weitere Kostenlose Bücher