![Das Salz der Mörder]()

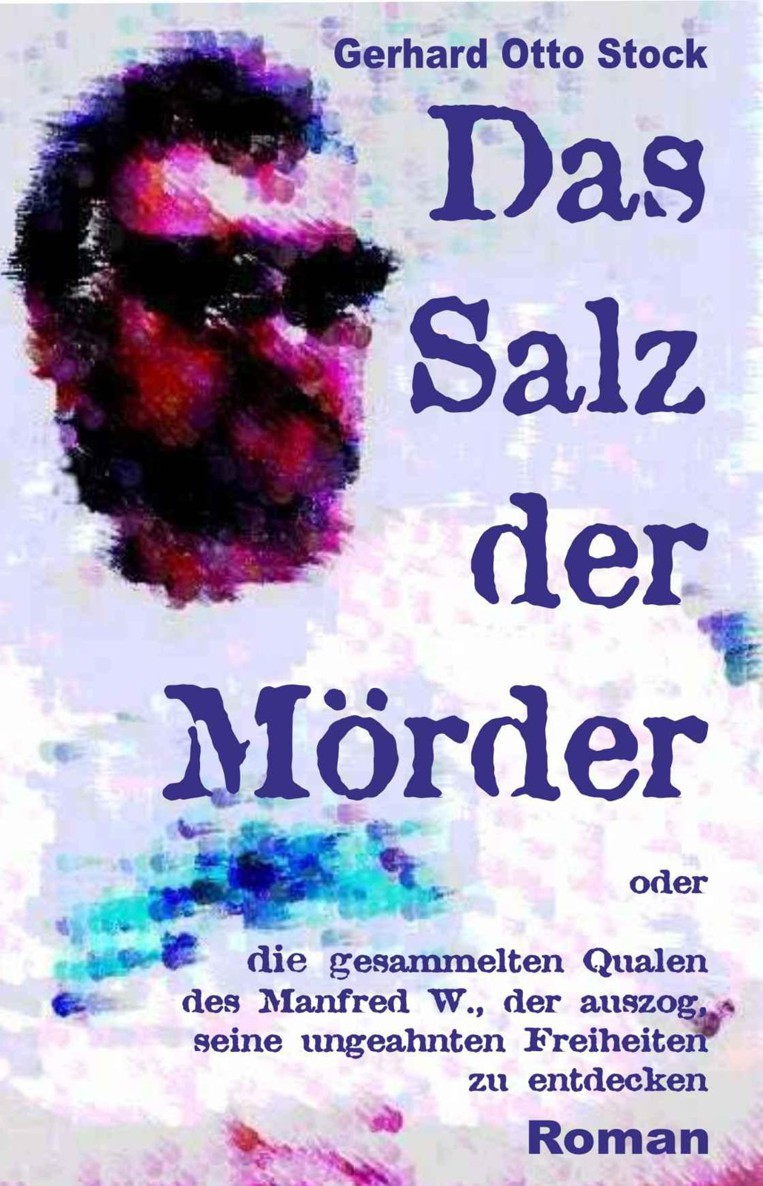

Das Salz der Mörder

die ihm zu schaffen machen. Was sollte es sonst sein? Ich

kenne ja die absonderlichen Methoden, die die Einheimischen mit ihren

ausländischen Teilhabern vollziehen, um sie in den Ruin zu treiben und sich

selbst dabei bereichern.

Bevor

ich die Haustür öffne, betrachte ich mich noch einmal im Korridorspiegel, und

ich gefalle mir gut: mein gelber Strohhut sitzt etwas schräg, das

Spazierstöckchen in der rechten und die qualmende Tabakspfeife in der linken

Hand – so stellt man sich einen rüstigen Rentner vor. Papandreou bürstet

schweigend mein Sakko ab und sieht mich durch den Spiegel kopfschüttelnd an.

Mit einer versteinerten Miene vergebe ich ihm seinen unangemessen

Gefühlsausbruch.

Beim

Gehen werde ich ein Bein leicht nachziehen, das wirkt dann gewiss noch

harmloser, sage ich zu mir und trete auf den Bürgersteig. Gelangweilt

schlendere ich auf die Zivilisten zu, dabei ziehe ich ab und zu an meiner

Pfeife und stoße mit meinem Stöckchen hörbar auf die Gehwegplatten. Die Herren

diskutieren, nur die Dame steht etwas abseits. Mittlerweile scheinen sie mich

bemerkt zu haben. Immerhin liegen noch mindestens zweihundert Meter Distanz

zwischen mir und ihnen, doch unverdrossen spiele ich die Rolle des zufälligen

Spaziergängers weiter. Langsam komme ich näher. Schon von weitem hänge ich den

Spazierstock über meinen linken Arm, ziehe freundlich den Strohhut und begrüße

die unbekannten Herren: „Kann ich Ihnen helfen? Ich kenne den Besitzer des

Anwesens.“ Der korpulente Mann in der prächtig ausstaffierten Polizeiuniform

wirft einen kurzen Blick auf einen der umstehenden Herren. Jener nickt,

wahrscheinlich ein Zeichen des Einverständnisses. Der dicke Polizist wälzt sich

mir breitbeinig entgegen. Ich halte immer noch meinen Strohhund in der Hand und

das Stöckchen über den Arm, und ich grüße nochmals. Ohne eine Erwiderung, fragt

er: „Sie sagten, Sie kennen den Besitzer?“

„Ja,

natürlich, Ted Berliner ist mein Nachbar“, antworte ich, nun etwas weniger

freundlich und deute mit dem Krückstock ruckweise auf meine Villa. Die

verdammte Tabakspfeife brennt mir zwischen den Fingern, denke ich dabei. „Ist

denn irgendetwas nicht in Ordnung?“ frage ich zögernd. Mit einem Mal entsteht

hinter mir Unruhe. Der Fahrer des LKWs öffnet die Plane seines Fahrzeuges. Ich

sehe erschreckt, wie zirka dreißig Polizisten von der Ladefläche springen. Alle

sind sie mit kleinen Schnellfeuergewehren ausgerüstet. Sie formieren sich zu

einem Zug.

„Die

Zivilisten, die sich hinter mir so angeregt unterhalten, wie Sie gewiss

bemerken, sind von weither angereist, um gern mit Herrn und Frau Berliner zu

sprechen. Und wenn Sie als Nachbar veranlassen könnten das Tor zu öffnen, wären

Ihnen die hier anwesenden Herrschaften sicher sehr dankbar“, entgegnet der

Polizeioffizier gekünstelter Freundlichkeit. Er sprach diesen unausstehlichen

Akzent aus dem Norden des Landes. Daraufhin erwiderte ich im feinsten

Portugiesisch: „Soviel ich weiß, ist die Familie Berliner deutscher Abstammung.

Worum geht es denn? Haben sie vielleicht etwas geerbt?“ Meine Frage scheint

meinem Gegenüber nicht besonders zu gefallen, denn mit einem überaus entrüsteten

Blick sieht er zu seinem Polizeikommando. Mit ausgestrecktem Arm deutet er auf

sie, und zu mir gewandt, fragt er etwas gereizt: „Sind Sie nun im Stande das

Tor öffnen zu lassen oder sollen es meine Leute tun?“ Der Mann wurde immer

erregter. Während dieses unerfreulichen Gespräches, sehen die Herren und die

einzelne Dame unablässig zu uns herüber. Durch dieses Aufgebot bewaffneter

Potenz, werde ich etwas unsicher – das muss ich zugeben. Ich verliere fast

meine Beherrschung. Ich fühle die Blicke dieser dreißig oder vierzig Männer auf

mich gerichtet. Ob bewaffnet oder unbewaffnet, jeder Einzelne von ihnen

erwartet irgendeine Reaktion von mir. Wie versteinert halte ich Tabakspfeife,

Spazierstock und Strohhut an mich gepresst, ohne den glühenden Pfeifenkopf zu

spüren, der sich zum reinsten Lötkolben verwandelt hat. Meine Augen kreisen von

einem zum anderen. Von hinten strömt der Geruch von frisch geölten Waffen und

eingewichsten Stiefeln auf mich ein.

Die

Dame, die die ganze Zeit abseits steht und sich scheinbar nicht an dieser

ganzen Operation beteiligt fühlt, dreht sich plötzlich zu mir um, dabei schwebt

mir ein süßlicher Lavendelduft in meine überraschte Nase. Verächtlich spricht

sie mich an: „Spielen Sie doch hier nicht den vertrottelten

Weitere Kostenlose Bücher