![Das wilde Leben]()

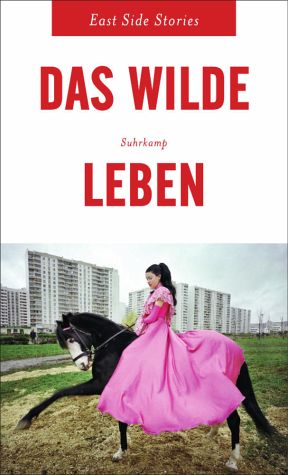

Das wilde Leben

darin, der Welt dauernd ihren Mut zu beweisen, also schrie sie nicht, sondern versuchte die Falle mit einem Taschenmesser aufzumachen. Wäre sie eine Wölfin gewesen, hätte sie sich den Fuß abgenagt. Zum Glück

war ich ihr ziemlich bald nachgegangen, mit einem Fangeisenheber in der Hosentasche, ihr Bein war schon blau angelaufen. Eingewickelt in Decken lag Mutter fiebernd auf dem Holzfußboden. Zuerst habe ich die Balken verbrannt. Dann habe ich überall um sie herum die Holzdielen herausgerissen und habe auch sie verbrannt. Es war klar, daß Mutter ins Krankenhaus mußte. Aber wie sollte ich sie dahin bringen? Mit Vaters Hilfe war nicht zu rechnen.

Wir hatten ein Riesenglück. Der Dissident, der unserm Vater das Haus überlassen hatte, war gerade aus dem Knast ausgebrochen. Und wollte sich schnurstracks in seiner Bruchbude verkrümeln. Die Ruine hatte er schwarz gekauft, die Stasi ahnte nichts davon. Er kam mit einem Schlitten, der von einem Pferdchen gezogen wurde. Sie haben absichtlich einen langen Umweg durch die Wälder genommen. Wir mußten aber schleunigst ins Krankenhaus. Der Dissident, einer der besten Köpfe im heimischen Widerstand, entwarf mit Bravour einen Rettungsplan. Wir tarnten uns als Dorfburschen – auf dem Dachboden lagen zerlumpte Trainingshosen, speckige Mützen, von Mäusen angenagte Pelzmäntel –, wir tranken Wodka direkt aus der Flasche, wankten und schrien herum … An jeder Kreuzung winkte uns die Polizeiwache nur durch … Als normale und unauffällige Dorfleute hatten wir Mama in ein paar Tagen ins Krankenhaus geschafft. Es war ein enormes Risiko, das dieser Onkel Dissident damals eingegangen ist, und ich bin ihm bis heute sehr dankbar. Als mein erstes Buch erschien, damals, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, habe ich ihm bei meinem Leben schwören müssen, nie über ihn zu schreiben. Mein Wort darf ich nicht brechen. Werde also den Namen von diesem mutigen Menschen, der später sogar Prä

sident wurde, nicht verraten. Im Krankenhaus hat man Mutter gerettet. Sie wurde aber während einer sommerlichen Dissidentendemonstration gegen eine gemeinsame Militärübung aller Brudervölker von einem Panzer überfahren. Traurig schleppte sie sich noch bis zum revolutionären November dahin, dann starb sie an ihren Verletzungen und an der Trauer um die Töchter. Der Panzer hat sie nur deswegen überfahren, weil sie ihr Bein nicht so schnell bewegen konnte, das Bein, das von der Falle ramponiert war, während es sich Vater irgendwo in der Einsamkeit gutgehen ließ. Noch lange nach Mutters Tod waren weder Vater noch ich scharf auf gemeinsamen Umgang.

Nach 1989, während der aufregenden Momente, als in den ehemaligen Sowjetprovinzen das Orwellsche Gesetz zum Huxleyschen Imperativ mutierte, hat Vater in einem Kleinseitner Palais unter der Burg einen Job als Hausmeister bekommen. Das Palais war eine ehemalige Folterkammer und gehörte dem einzigen tschechischen Dissidentendichter, der für seine Lyrik den Nobelpreis eingefahren hat. Es war ein Geschenk der Stasi, weil er von einer Anzeige abgesehen hatte. Für meinen Vater, den Autor ohne Erfolg par excellence, muß der Dienst für den weltberühmten Poeten eine einzigartige Orgie der Erbärmlichkeit bedeutet haben. Genuß pur. Er ging auf die Sechzig, er fing an seine Werke zu verbrennen, und mit den von Asche geschwärzten Fingern werkelte er im Palais am Fußboden, an den Balken, an den Brunnen. Die Freiheit unserer Heimat veränderte unsere verbissene Beziehung um kein Jota. Im Gegenteil. Ich nehme an, daß es Vater gut gefunden hätte, wenn nach den Schwestern und nach unserer Mutter auch ich den Löffel abgegeben hätte. Dann wäre er endlich ganz allein auf

der Welt und hätte es richtig auskosten können. In so einem Schmerz – Die ganze Familie überlebt zu haben! – hätten sich seine heulenden Verse bestimmt wie Maden in einer Wunde vermehrt. Da hätte er den Ofen ordentlich anheizen können. Diese Freude habe ich ihm aber nicht gemacht. Um den Papa zu ärgern, habe ich sogar nach ein paar Jahren euphorischer Freiheitsbegrüßung mit der Abstinenz angefangen. Keine Drogen, kein Alkohol. Ja, das hat ihn verletzt. Jedesmal, wenn wir uns begegneten, war es regelrecht zu hören, wie uns in der Tasche das Messer aufging.

Beinah zwei weitere Jahrzehnte sind vergangen, und ich komme fast täglich bei meinem Vater vorbei. Manchmal tut er, als ob er mich nicht sieht. Jetzt helfe ich ihm. Es geht ihm nicht gut. Durchsichtige Hände mit

Weitere Kostenlose Bücher