![Der Azteke]()

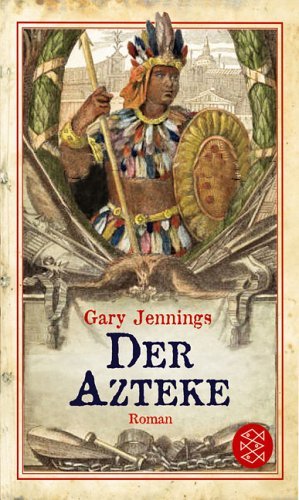

Der Azteke

eines anderen Stammes, der Tzacatéca, zu begleiten und machte mich dort mit einem Mann namens Gemüse bekannt, mit dem er oft gekämpft hatte. So kam es, daß ich – solange sie gen Norden zogen – mit den Tzacatéca dahinzog, und als unsere Wege sich schließlich trennten, machte Gemüse seinerseits mich mit einem Freund namens Festschmaus aus dem Hua-Stamm bekannt. Auf diese Weise wurde ich von einem Unterstamm der Chichiméca zum anderen weitergereicht – an die Toboso, die Iritila, die Mapimi – und so kam es, daß ich alle Jahreszeiten eines ganzen Jahres in der Wüste kennenlernte, und so kam es auch, daß ich mit einigen wirklich abscheulichen Gebräuchen der Chichiméca bekannt wurde.

Im Spätsommer und im Frühherbst treiben etliche Kakteen ihre Früchte. Den hochragenden Quinámetl-Kaktus, der einem Riesen mit vielen hochgereckten Armen ähnelt, habe ich bereits erwähnt. Er trägt die Pitaáya genannte Frucht, die, wie man zugeben muß, recht schmackhaft und nahrhaft ist; doch daß sie so überaus begehrt ist, liegt, meine ich, daran, daß es so überaus schwierig ist, an diese Früchte heranzukommen. Da es für einen Menschen ein Ding der Unmöglichkeit ist, einen stachelstarrenden Quinámetl hinaufzuklettern, kommt man an die Frucht nur dadurch heran, daß man sie mit langen Stecken oder Steinen herunterschlägt oder herunterwirft. Auf jeden Fall ist die Pitaáya den Wüstenbewohnern die ihnen wohl liebste Leckerei – und stellt einen solchen Luxus dar, daß sie jede Frucht zweimal essen.

Ein Chichimecatl-Mann oder – Frau schlingt eine der violetten runden Früchte – Mark und Saft und schwarze Samenkörner – vollständig herunter und wartet dann auf das, was diese Leute ynic ome Pixquitl oder »zweite Ernte« nennen. Was nichts weiter bedeutet als daß die Esser die Frucht verdauen, den Rest ausscheiden und sich unter diesen Ausscheidungen die nicht verdauten Pitaáya-Samen befinden. Sobald jemand also seine Notdurft verrichtet hat untersucht er den eigenen Kot zerteilt ihn mit den Fingern, sucht die kleinen, nußähnlichen Samenkörner heraus und verzehrt sie nochmals, wobei er sie genüßlich zerbeißt und auf ihnen herumkaut, um das ganze Aroma zu schmecken und die ganze Nährkraft herauszuholen. Findet ein Mann oder eine Frau um jene Jahreszeit die Exkremente irgendeines anderen Menschen in der Wüste – wird er oder sie freudig hinzuspringen, sie untersuchen und mit den Fingern auseinanderklauben in der Hoffnung, Pitaaya-Samenkörner zu finden, die der andere vielleicht übersehen haben könnte, um sie sich anzueignen und genußvoll zu verzehren.

Es gibt bei diesen Menschen jedoch noch eine weitere Sitte, die für meine Begriffe noch abstoßender ist, doch um die zu beschreiben, muß ich zuvor etwas erklären. Nachdem ich nunmehr seit fast einem Jahr in der Wüste unterwegs gewesen war und das Frühjahr kam – damals weilte ich gerade beim Iritüa-Stamm – erlebte ich, daß Tlaloc sich eben doch herabläßt, der Wüste etwas von seinem Regen zukommen zu lassen. Er läßt es ungefähr einen ganzen aus zwanzig Tagen bestehenden Mond hindurch regnen. An manchen dieser Tage wütet er dermaßen, daß die längst ausgetrockneten Wasserläufe in der Wüste zu reißenden Wildwassern werden. Freilich schenkt Tlaloc seine Gunst der Wüste nicht länger als eben einen Mond lang, und das Wasser wird bald vom Sand verschluckt. Infolgedessen entfaltet sich in der Wüste nur während dieser zwanzig Regentage eine Farbenpracht ohnegleichen und zeigen sich Blüten an den Kakteen und anderen sonst dürren Büschen. Um diese Zeit wuchert an Stellen in der Wüste, welche die Feuchtigkeit lange genug festhalten, eine Pflanze, wie ich sie sonst noch nie gesehen hatte: ein Schwamm, der Chichinanácatl genannt wird. Er besteht aus einem faltigen Stamm mit einer blutroten Kappe darauf, welche durch weiße Warzen entstellt wird.

Die Iritila-Frauen sammelten diese Schwämme eifrig ein, verwendeten sie jedoch nicht zur Herstellung irgendeines Gerichts, und das fand ich sonderbar. In demselben kurzen Frühling hörte der Häuptling der Iritila auf, sein Wasser wie die anderen Männer auf den Boden abzuschlagen. In dieser Zeit trug seine Frau stets einen besonderen Tonkrug mit sich herum, und jedesmal, wenn den Häuptling das Bedürfnis überkam, sich zu entleeren, hielt sie den Krug vor ihn hin und er tat es dort hinein. Und noch zu einer weiteren Merkwürdigkeit kam es in dieser Jahreszeit: Jeden Tag waren

Weitere Kostenlose Bücher