![Der Azteke]()

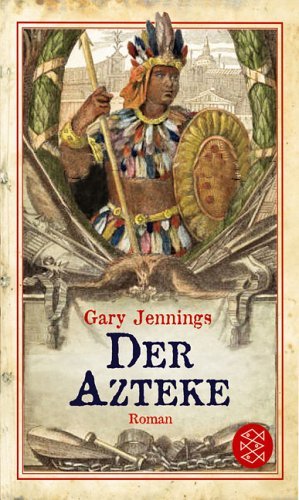

Der Azteke

einige von den Iritila-Männern viel zu betrunken, um auf die Jagd und Nahrungssuche gehen zu können, und ich begriff einfach nicht, wo sie ein berauschendes Getränk herbekamen oder herstellten. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, welche Beziehung zwischen den verschiedenen Merkwürdigkeiten bestand.

Eigentlich war es gar kein großes Geheimnis. Die Schwämme zu essen blieb nur dem Stammeshäuptling vorbehalten. Und wenn er sie gegessen hat, schenken sie ihm eine Art Rausch, verbunden mit köstlichen Trugbildern ähnlich denen, die man nach dem Peyotl-Genuß bekommt. Den Chichinanácatl wird dadurch, daß sie gegessen und verdaut werden, nur wenig von ihrer berauschenden Wirkung genommen; welche magische Substanz sie auch immer enthalten, sie wandert durch den Körper und gelangt durch die Blase wieder ins Freie. Während der Häuptling sich in einem ständigen Zustand glückseliger Trunkenheit befand, schlug er sein Wasser häufig in besagten Krug ab, und der so gewonnene Urin war fast ein genauso starkes Rauschmittel wie der Pilz selber.

Die erste volle Schale teilten sich seine Weisen Männer und Zauberer. Gierig nahm jeder von ihnen einen großen Schluck, wankte bald herum oder lag beseligt träumend auf dem Boden. Die nächste volle Schale teilten sich die engsten Freunde des Häuptlings, die darauffolgende die tüchtigsten Krieger und so weiter. Es waren noch nicht viele Tage vergangen, und die Schale ging unter den geringeren Männern und Alten und zuletzt sogar unter den Frauen herum. Endlich genossen sämtliche Iritila zumindest eine kurze beglückende Zeit in ihrem ansonsten so glanzlosen und so wenig freudvollen Dasein, welches sie den Rest des Jahres über führten. Selbst mir, dem Fremden unter ihnen, wurde die Schale gastlich angeboten, doch ich lehnte das freundliche Angebot voller Hochachtung ab, und keiner schien verletzt oder traurig, daß ich nicht auch einen Schluck von dem kostbaren Urin trank.

Trotz der verschiedenen und offenkundigen Verruchtheiten der Chichiméca sollte ich gerechterweise sagen, daß diese Wüstenbewohner nicht völlig heruntergekommen und verabscheuungswürdig sind. Zum einen ging mir nach und nach auf, daß sie nicht deshalb unsauber sind, von Ungeziefer wimmeln und stinken, weil sie es wollen. In siebzehn Monden im Jahr muß jeder Tropfen Wasser, welcher der Wüste abgerungen werden kann – sofern er nicht augenblicklich gierig von einer durstigen Zunge aufgeleckt wird –, aufgehoben und gespart werden für den Tag, da nicht einmal ein Kaktus, der ein wenig Feuchtigkeit enthält, in Reichweite ist, und dieser Tage gibt es eine ganze Menge. Siebzehn Monde des Jahres hindurch hat das Wasser für das Körperinnere da zu sein und nicht für das – äußere. Die kurze und flüchtige Zeit Anfang Frühling ist die einzige Zeit, in welcher es in der Wüste Wasser gibt, welches man auch für den Luxus des Sichwaschens und Badens verwenden darf. Genauso wie ich, machte jeder Angehörige des Iritila-Stammes sich die Gelegenheit zunutze, so gründlich und so oft wie möglich zu baden. Und von seinem Schmutz befreit, sieht ein Chichimécatl genauso menschlich aus wie jeder andere zivilisierte Mensch auch.

Ich erinnere mich an einen bezaubernden Anblick. Es war später Nachmittag. Ich war müßig eine Strecke von dem Platz fortgeschlendert, auf welchem die Iritila gerade ihr Lager für die Nacht aufgeschlagen hatten, und stieß auf eine junge Frau, die offensichtlich ihr erstes Bad in diesem Jahr nahm. Sie stand inmitten einer kleinen und nicht besonders tiefen Regenlache, die sich in einer Felsmulde gesammelt hatte. Sie war allein und wollte ohne Zweifel das klare, saubere Wasser genießen, ehe die anderen es fanden und, sich gegenseitig stoßend, herbeigelaufen kamen, um es gleichfalls zu genießen und zu verschmutzen. Ich verriet meine Anwesenheit nicht, sondern beobachtete durch meinen Sehkristall, wie sie sich mit der seifigen Wurzel einer Amóli-Pflanze einseifte und dann wiederholt abspülte – das ganze jedoch langsam und genußvoll auskostete.

Im Osten, hinter ihr, ließ Tlaloc sich einen Sturm zusammenbrauen; die Wolken waren dunkel wie eine Schieferwand. Zuerst war das Mädchen davor kaum zu erkennen, dermaßen überdeckt war ihre eigentliche Hautfarbe vom Schmutz des Vorjahres. Doch nachdem sie eine Schmutzschicht nach der anderen abgeseift und heruntergespült hatte, trat ihre normale Hautfarbe immer klarer hervor. Tonatíu ging im Westen unter, und seine

Weitere Kostenlose Bücher