![Der Favorit der Zarin]()

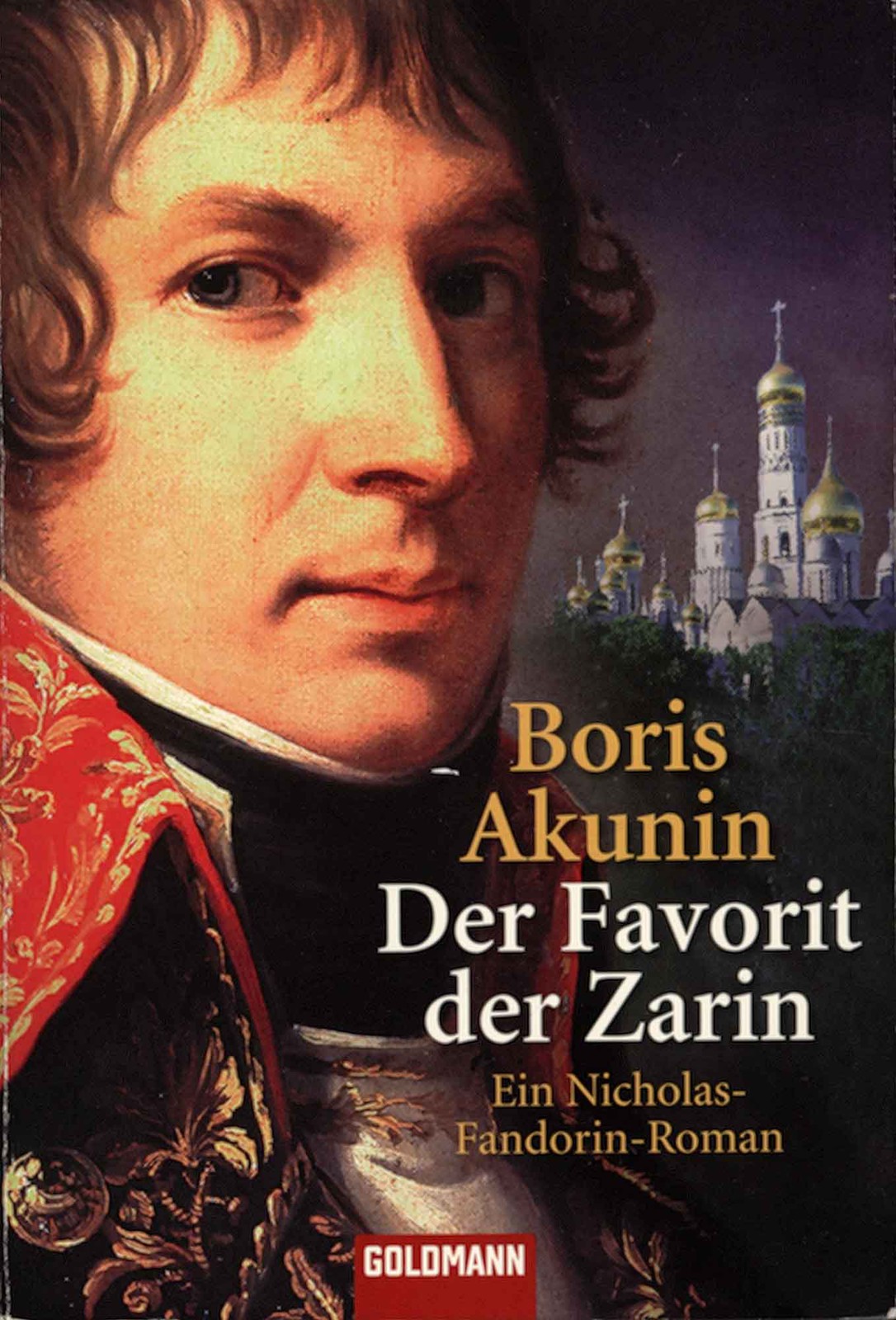

Der Favorit der Zarin

schickte.

Erziehung und Unterricht in guten Manieren fanden von Fall zu Fall statt, wie es gerade kam; mit der Beiläufigkeit einer Beilage zum Hauptgang, das heißt der Entwicklung des Computerspiels über Erast Petrowitsch Fandorin. Den unvollendeten »Kammersekretär« ließ Nicki auf sich beruhen, weil diese Geschichte schon zur Hälfte fertig war; er wollte sich lieber neuen Abenteuern widmen.

Am ersten Morgen, als Miranda Unterricht hatte, raste er nach Moskau, um die nötigen Programme zu holen. Er überzeugte sich davon, dass niemand zu Hause war, und betrat erst dann die Wohnung.

Er seufzte im Kinderzimmer, als er Erasts ordentlich gemachtes Bett und Geljas wild herumfliegende Puppen sah. Er hinterließ keine Nachricht für seine Frau. Er legte einfach eine unterwegs gekaufte Lilie als Symbol der Hoffnung auf ihr Bett. Altyn würde das sicher verstehen.

Er musste so schnell wie möglich zurück nach Trost. Er schaffte es gerade zur rechten Zeit.

Die Grundlagen des Programmierens erfasste Mira im Handumdrehen, umso mehr, als er sie nicht mit den technischen Details belastete, sondern sich beeilte, von seinem interessanten Vorfahren zu erzählen. Er demonstrierte auf dem Bildschirm dessen Porträt und war höchst zufrieden, als das Mädchen ausrief: »Der ist ja bombig schön!« Er unterließ es sogar, sie auf ihren Vulgarismus hinzuweisen.

Miranda hatte die Wahl zwischen drei Abenteuern des heldenhaften Detektivs (zu keinem gab es irgendwelche glaubwürdigen Fakten, so dass der Phantasie keine Grenzen gesetzt waren): »Erast Petrowitsch gegen Jack the Ripper«, »Erast Petrowitsch in Japan« und »Erast Petrowitsch in der Stadt unter Wasser«.

Zum Erstaunen des Lehrers, der ihr die nötigsten Informationen zu jedem Thema gab, wählte die Schülerin ohne Zögern die blutigste Variante: die von dem Monster in Whitechapel.

Zuerst dachte Nicholas, das sei die Folge ihrer späten emotionalen Entwicklung – etwas wie Sehnsucht nach den Schreckgespenstern der Kindheit, mit denen die kleinen Waisenkinder einander früher in der Nacht Angst eingejagt hatten. Aber als er seinen Zögling näher kennen lernte, begriff er, dass das nichts mit den nächtlichen Schauermärchen nach Art der »Fliegenden Särge« und »Gelben Handschuhe« zu tun hatte. Die engelsgleiche Naive hatte ein erstaunlich abgeklärtes Verhältnis zu Dingen, vor denen Mädchen ihres Alters normalerweise große Angst haben: zum Tod, zu Blut und Leid.

Eigentlich war das nicht verwunderlich. In ihrem kurzen Leben, das sich zu allem Übel auch noch in einem geschlossenen Raum abspielte, hatte Mira wiederholt gleichaltrige Kinder sich quälen, ja sterben sehen; viele von ihnen waren von Geburt an krank; und so gewissenhaft die staatliche Fürsorge auch sein mochte, sie konnte natürlich nicht die Fürsorge von Eltern ersetzen.

»Auch die Medikamente kriegst du nicht immer, vor allen Dingen, wenn sie zu teuer sind«, plapperte Miranda unbekümmert weiter, während sie die Blutlache am Ort einer neuen Gräueltat des Schlächters rot färbte. »Robert Aschotowitsch hat sich zwar ein Bein ausgerissen, aber er kann ja auch nicht zaubern. Ich hatte in der dritten Klasse eine Freundin namens Ljussenka, die hatte einen Herzfehler. Sie wartete auf eine Operation, hat sie aber nicht mehr erlebt. Auch Julik hat die Behandlung in Tuapse nicht mehr erlebt; er ist vorher an seinem Asthma erstickt.«

Auf Robert Aschotowitsch kam sie oft zu sprechen. Er war der Direktor des Internats – ihren Erzählungen nach zu schließen, ein ungewöhnlicher, energischer Mann. Er dachte sich höchstpersönlich die Namen für seine ganzen Zöglinge aus, der eine Name bizarrer als der andere; und wenn der Vater eines Kindes unbekannt war, dann schenkte er ihm auch einen Vatersnamen.

»Solange Papa mich nicht gefunden hatte, hieß ich Miranda Robertowna Krasnokommunarskaja«, sagte Miranda stolz, wobei sie diesen schauerlichen Namen aussprach, als handele es sich um einen Ehrentitel. »Ist das nicht schön? Alle, die keinen Nachnamen hatten, wurden bei uns Krasnokommunarski genannt. Erstens klingt es gut und zweitens sagte Robert Aschotowitsch: »Außer uns kann es keinen mit diesem Nachnamen geben. Wo auch immer euch ein Krasnokommunarski über den Weg läuft, wisst ihr sofort, dass es einer von euch ist.«

Merkwürdig, sie sprach sehr viel weniger von ihrem Vater als von diesem Robert Aschotowitsch. Oder richtiger: Sie sprach fast gar nicht von ihm. Aber wenn sie Mirat

Weitere Kostenlose Bücher