![Der Fluch Des Bierzauberers]()

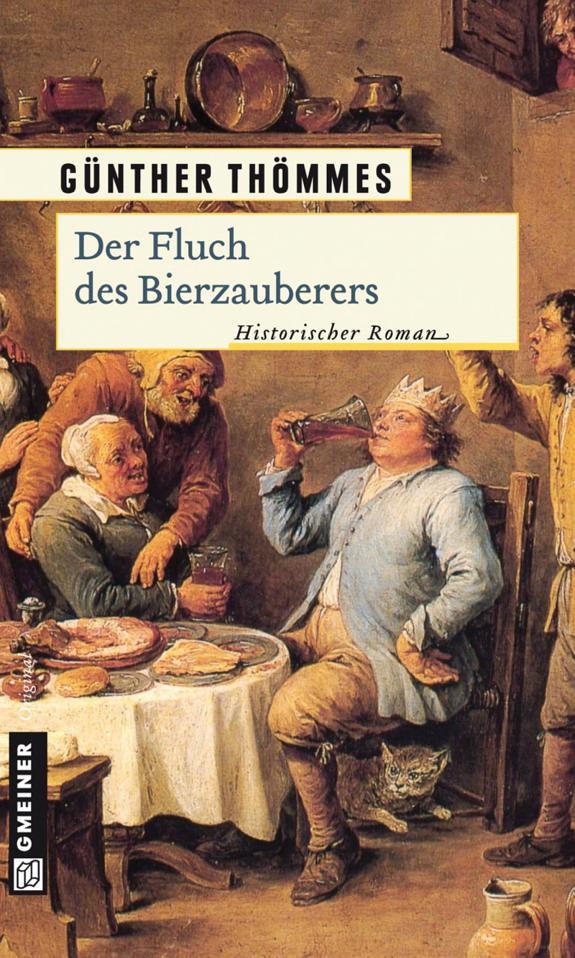

Der Fluch Des Bierzauberers

Reichsfürst bin, ist die Brauerei fürstliches Territorium und daher nicht zu besteuern.«

Der Kurfürst erwiderte sichtlich angesäuert, dass er die Brauerei nicht als Reichsfürst, sondern als Privatmann besitze und dass das Geld der Nerv des Staates wäre. »Ohne Geld sind wir nichts, also muss ich Steuern erheben. Und wer das nicht versteht, der ist gegen den Staat. Also zahl er seine Steuern!«

Plötzlich überkam den Landgrafen von Homburg eine erdrückende Müdigkeit, die er der feuchten Kälte dieses allzu milden Winters zuschrieb. Sein fehlendes Bein jagte Phantomschmerzen durch seinen Leib und er mochte nicht derart fruchtlos weiterdiskutieren. Und obwohl er in der Einsamkeit des Kurfürsten seine eigene wiedererkannte, hinkte er grußlos von dannen.

Zurück am Hof lästerte der Kurfürst lautstark und öffentlich über den Hessenprinzen: »Als ob mir der Franzose nicht schon genug auf die Füße tritt, der Schwede mir Ärger bereitet und mich dazu die Gicht plagt, kommt jetzt auch noch dieser Hessenprinz und beschwert sich über unsere Bierakzise.«

Friedrich von Homburg fuhr aus dem Winterlager, trotz Kälte, Schnee und Glatteis, sofort nach Weferlingen, rief seine beiden Brauer aus der Familie Knoll sowie Anton zu sich und teilte ihnen mit: »Der Kurfürst will die Steuern erhöhen.« Die Brauer nickten, derlei waren sie gewohnt. Es kam nicht überraschend. Dieses Mal jedoch blickte ihr Herr irgendwie ernster und zorniger drein, während er fortfuhr: »Wir alle wissen, dass unser Kurfürst hohe Mahl-, Schlacht- und Brausteuern in allen Provinzen erhebt, um sein Heer zu unterhalten. Das ist ärgerlich, aber leider nicht zu ändern. Nur, jetzt braucht er viele Soldaten«, seine Stimme hob sich, »um die Schweden endgültig aus dem Land zu jagen.«

Die Brauer wunderten sich, denn eigentlich waren das gute Nachrichten, jeder wollte die Schweden aus dem Land haben.

»Nur diesmal will er den Bogen überspannen, unser guter Kurfürst. Er möchte nämlich ganz offensichtlich an unserem prosperierenden Weferlingen verdienen. Die neuen Steuern sind so hoch, dass, wenn ich sie zahle, die Brauerei nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben wäre. Daher werden wir mit dem Ende der Saison, also Ende April, die Brauerei schließen und den Braubetrieb einstellen, falls sich unser Kurfürst nicht eines Besseren besinnt.«

Als Knoll das hörte, wurde er blass. Da war sie wieder: die Angst um seine Existenz. Die tiefsitzende, atavistische Urangst, alles zu verlieren, was man besaß. Seit über zwanzig Jahren hatten sie treu und ergeben in Weferlingen Bier gebraut. Gutes, redliches Bier, das von den Leuten gern getrunken wurde. Ohne dass sie sich etwas zuschulden hatten kommen lassen. Er war hier zum alten Mann geworden, der sich vom Leben eigentlich nichts mehr erhoffte als seinen Sohn und seine Enkelkinder noch eine Weile auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen, die Arbeit Ulrichs in der Brauerei mitzuverfolgen, selbst noch ab und zu Hand mit anzulegen, ansonsten aber langsam mit allem abschließen zu dürfen. Und nun diese Hiobsbotschaft! Auch Ulrich musste sich setzen – ohne Erlaubnis des Prinzen –, so sehr traf ihn die Wucht dieser Mitteilung.

»Was sollen wir tun?« Diese Frage war die einzige Reaktion, zu der Knoll fähig war.

»Abwarten«, kam die knappe, lapidare Antwort.

Abwarten war indes das, was die beiden Brauer am allerwenigsten wollten.

Landgraf Friedrich blieb ebenfalls nicht untätig. Bei seinem Besuch in Weferlingen, wie auch einer kurzen Visite im heimatlichen Homburg, hatte seine Familie – Ehefrau genauso wie Verwandte und Berater – eindringlich an seine Verantwortung gegenüber seinen Ländereien und den darauf lebenden Menschen appelliert. Seine Berater hatten ihn unverblümt aufgefordert, sich ›diesem geldfressenden und verdrießlichen Kriege zu entziehen.‹ Zudem war er selbst durch den Tod seines Neffen – alle anderen Söhne seiner älteren Brüder waren bereits gestorben – in die Nachfolge des Landgrafen von Hessen-Homburg gerückt. Der Streit um die Biersteuer war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte: Der Prinz von Homburg ersuchte um seine Entlassung aus dem preußischen Militärdienst.

Nur Preußens Oberhofmarschall Melchior Friedrich Freiherr von Canitz schrieb mit Engelszungen an den Prinzen, um ihn umzustimmen. Schließlich ließ Friedrich, der seine Antwort mit ›des Herrn Obermarschalls dienstwilliger Friedrich,

Weitere Kostenlose Bücher