![Der lange Weg zur Freiheit]()

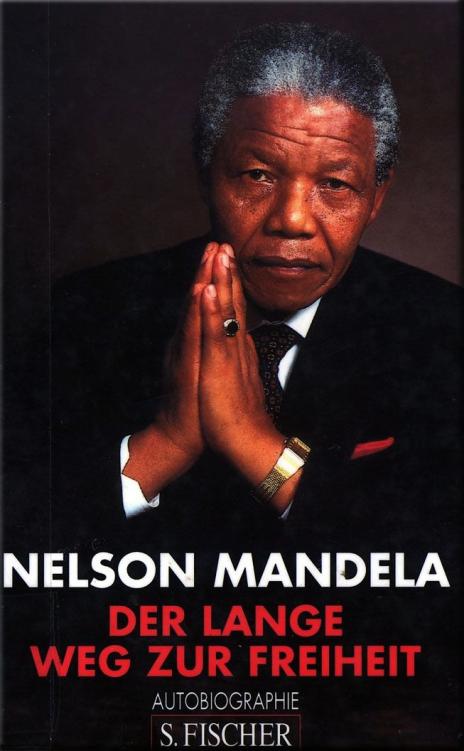

Der lange Weg zur Freiheit

Der Wärter geriet in Panik. »Mandela«, sagte er, »Sie haben unsere Abmachung gebrochen. Nichts mehr! Ich werde Ihnen nichts mehr bringen.« Ich scheuchte Tefu fort und beschwichtigte den Aufseher. Ich sagte: »Hören Sie, Mann, dies ist ein alter Kerl«, und meinte natürlich Tefu. »Und er ist nicht ganz normal«, sagte ich, auf meinen Kopf deutend. »Machen Sie eine Ausnahme.« Er ließ sich erweichen und gab mir den Nachschub, warnte allerdings, wenn es noch einmal passierte, wäre es das Ende.

In dieser Nacht schien es mir notwendig, Tefu zu bestrafen. Ich sagte: »Hör zu, du hast unsere Versorgung gefährdet. Heute abend bekommst du weder Tabak noch Sandwiches. Deinetwegen wären uns diese Privilegien um ein Haar verlorengegangen. Also wirst du ausgeschlossen, bis du dich besserst.« Tefu war ganz still.

In dieser Nacht blieben wir anderen in einer Zellenecke, aßen unsere Sandwiches und lasen die Zeitung, die uns der Wärter gleichfalls zuschob. Tefu saß allein für sich in der gegenüberliegenden Ecke. Nach und nach schliefen wir ein. Gegen Mitternacht fühlte ich einen Arm auf meiner Schulter, der mich wachrüttelte. »Nelson… Nelson.« Es war Tefu.

»Nelson«, sagte er leise, »du hast mich an einer weichen Stelle getroffen. Du hast mir meinen Tabak vorenthalten. Ich bin ein alter Mann. Ich habe gelitten für das, was ich für mein Volk getan habe. Du bist der Führer hier im Gefängnis, und du bestrafst mich so. Das ist nicht fair, Nelson.«

Er hatte mich an einer weichen Stelle getroffen. Ich hatte das Gefühl, meine Macht mißbraucht zu haben. Er hatte in der Tat gelitten, weitaus mehr als ich. Ich hatte mein Sandwich noch nicht zur Hälfte aufgegessen, und ich gab ihm sofort den Rest. Dann weckte ich Gaetsewe, dem ich den ganzen Tabak gegeben hatte, und fragte ihn, ob er mit Tefu teilen würde. Tefu war immer schwierig, aber von diesem Zeitpunkt an benahm er sich viel besser.

Nachdem wir angefangen hatten zu arbeiten, ging mir auf, welches Leben die anderen Gefangenen auf der Insel führten. Die Behörden verlegten auch einige junge politische Gefangene vom PAC in Zellen, die den unseren gegenüberlagen. Nachts konnten wir mit ihnen durch die Gittertür sprechen. Unter diesen jungen Männern war, wie ich herausfand, auch Nqabeni Menye, ein Neffe von mir aus Mqhekezweni, den ich zum letztenmal 1941 gesehen hatte, als er noch ein Baby gewesen war.

Wir sprachen über die Transkei und frischten unsere Familiengeschichte auf. Eines Nachts, seine Freunde waren um ihn versammelt, fragte er: »Onkel, welcher Organisation gehörst du an?« Dem ANC natürlich, erwiderte ich. Meine Antwort rief bei den jungen Männern Verwirrung hervor, und plötzlich verschwanden ihre Gesichter vom Fenster. Nach einiger Zeit tauchte mein Neffe wieder auf und fragte mich, ob ich jemals Mitglied des PAC gewesen sei. Nein, erwiderte ich. Er sagte, er habe gehört, daß ich dem PAC während meiner Afrikareise beigetreten sei. Ich erklärte, das stimme nicht, ich sei von jeher ein Mitglied des ANC gewesen und würde es auch immer bleiben. Dies löste bei den jungen Männern wieder Verwunderung aus, und sie verschwanden.

Später erfuhr ich, die PAC-Propaganda habe in die Welt gesetzt, ich sei während meiner Reise auf dem Kontinent der Organisation beigetreten. Ich war nicht gerade glücklich, das zu hören, aber es überraschte mich auch nicht. In der Politik darf man niemals unterschätzen, wie wenig Menschen über eine Situation wissen. Kurz darauf erschien mein Neffe wieder und fragte mich, ob ich im Pretoria-Local-Gefängnis Sobukwe getroffen und mit ihm gesprochen hätte. Ich bejahte, wir hätten sehr gute Gespräche gehabt. Dies gefiel den jungen Männern, und sie wünschten Gutenacht, und das war das Letzte, was ich von ihnen sah.

Nur einige Stunden danach kam ein Captain zu unserer Zelle und befahl, wir sollten unsere Sachen packen. Innerhalb von Minuten wurden meine Kameraden fortgebracht, während ich allein in der Zelle zurückblieb. Im Gefängnis schätzt man sich glücklich, wenn man seinen Gefährten wenigstens zum Abschied winken kann. Oft hat man dort mit jemandem monatelang unter außerordentlich intimen Umständen zusammengelebt, und dann sieht man ihn niemals wieder. Es hat etwas Entmenschlichendes, denn es zwingt einen, sich mehr und mehr auf sich selbst zu beschränken und zu isolieren.

Jetzt, da ich allein war, war ich auch etwas ängstlich. In der größeren Zahl liegt manchmal mehr Sicherheit;

Weitere Kostenlose Bücher