![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()

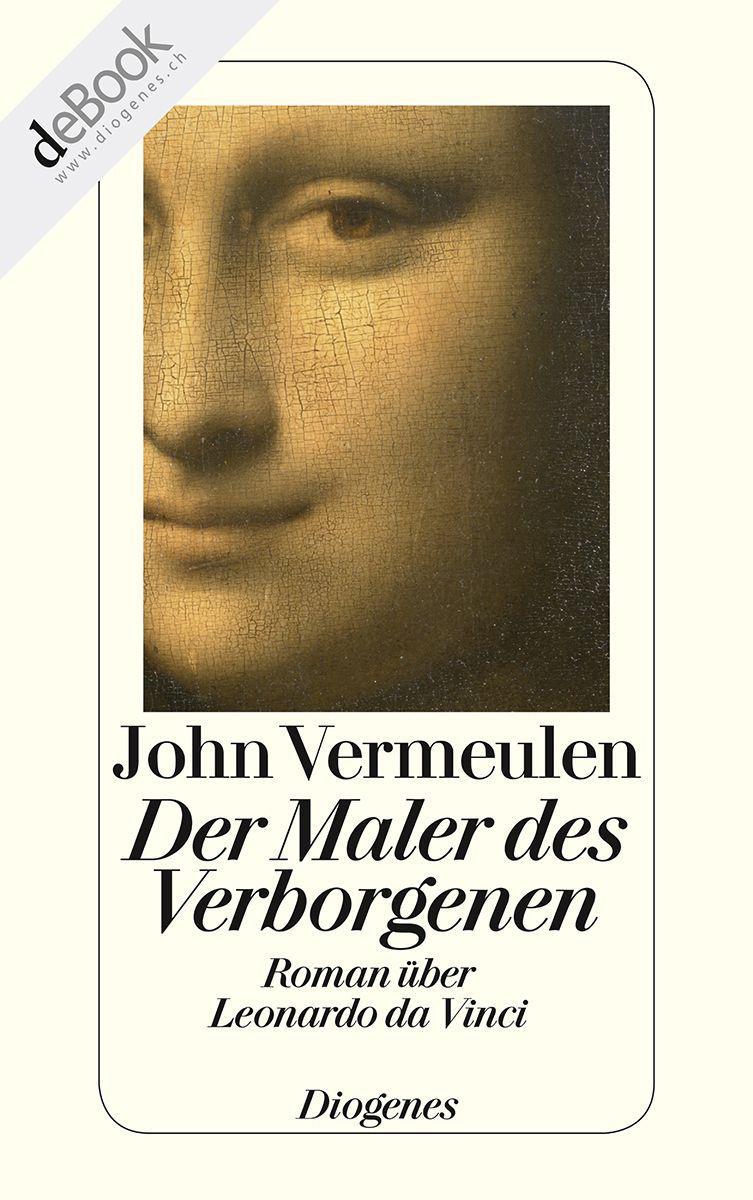

Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci

er die Arme auf der Rückenlehne der Bank ausbreitete. »Die Proportionen.«

»Die Muttergottes sieht jünger aus als ihr Sohn.« Gespannt sah Leonardo Michelangelo von der Seite an und registrierte dabei dessen klassisch anmutendes Profil mit dem kurzen, lockigen Haar und dem Bärtchen, das die gleichen Locken zu bekommen schien.

»Keusche Frauen bewahren sich ihre Frische länger als andere.«

»Keusch? Aber Meister Buonarroti, Maria bekam ein Kind von einem Unbekannten!«

»Das Kind ist durch ein Wunder entstanden, nicht durch Unkeuschheit.«

Leonardo nickte grimmig. »Glaubensfragen stehen für Sie nicht zur Diskussion. Ach, derlei Dispute sind ohnehin zwecklos.«

Michelangelo sah ihn jetzt mit einem Blick an, der eher traurig als arrogant war. »Ich habe mein Herz sprechen lassen, als ich die Pietà modellierte, nicht meinen Kopf und schon gar nicht mein schulisches Wissen, außer vielleicht im Hinblick auf die Bearbeitung des Marmors. Aber die Hände sind ja nur Werkzeuge des Inneren. Mit dieser Skulptur wollte ich nicht nur den Schmerz der Muttergottes darstellen, sondern ich habe auch versucht, ihre Schönheit in Marmor zu verewigen. Denn ist nicht eines der größten Dramen der Menschheit der Verfall, die unumkehrbare Vergänglichkeit von Jugend und Schönheit?«

» Dimmi , ist das der Grund dafür, dass Sie ihren Körper im Verhältnis zum Kopf so groß dargestellt haben? Wenn sie aufrecht stünde…«

Michelangelo machte eine ungeduldige Handbewegung. »Nochmals, die Hände verrichten die Arbeit, das Auge urteilt. Man sollte also Zirkel und Zollstock nicht in der Hand, sondern im Auge haben. Wirkten diese abnormen Proportionen denn bei allem Sachverstand störend auf Sie?«

Leonardo dachte kurz nach. »Ich glaube, es ist sogar andersherum«, räumte er schließlich ein. »Es sind vor allem diese rätselhaften Anomalien, die dem Bildnis seine ungewöhnliche Kraft und Ausstrahlung verleihen.«

»Der Geist interpretiert, was die Augen sehen, und das ist nicht immer das, was uns unsere Lehrmeister beigebracht haben, Meister da Vinci. Manchmal müssen unsere Sinne getäuscht werden, damit ihnen die Wirklichkeit aufgeht.«

»Sie reden, wie Sie arbeiten«, meinte Leonardo. »In Paradoxa.« Und wie einer, der an Geist doppelt so alt ist wie an Jahren, dachte er. Aber das behielt er für sich.

»Mir scheint, das tun Sie ebenso wie ich, wenn auch vielleicht weniger bewusst.«

»Ach ja?«

»Ich habe mit Staunen und Bewunderung zur Kenntnis genommen, welch wundersame Lösung Sie für die kompositorischen Probleme bei Ihrem Abendmahl gefunden haben. Dreizehn Männer an einem langweiligen langen Tisch, und dazu die schwierigen Maße der Ihnen zur Verfügung stehenden Fläche. Allein schon die perspektivische Aufteilung des Hintergrunds…«

Leonardo nickte. »Derlei ist in der Tat nur möglich, wenn man in seinem Werk Raum für Widersprüche lässt.« Er wandte den Blick von Michelangelo ab und schaute auf den Fluss. »Das habe ich mir so nie überlegt.«

»Weil auch Sie sich von Ihren Augen und Ihrem Herzen leiten lassen und nicht von Gesetzmäßigkeiten, Meister da Vinci. Obgleich Sie sich lieber Wissenschaftler nennen als Künstler, wie ich gehört habe.«

Minutenlang starrten sie beide schweigend vor sich hin, bis Leonardo gedankenverloren sagte: »Sie haben ein Werk für die Ewigkeit geschaffen, Meister Buonarroti.«

Er merkte, dass der leichte Neid, den er anfangs verspürt hatte, gänzlich verflogen war. Im Licht der Fragen, mit denen sie sich beide befassten, war Neid wohl auch eine allzu triviale Empfindung.

»Ich habe ein Werk geschaffen, das mit ein wenig Glück eine Weile Bestand haben wird«, verbesserte ihn Michelangelo. »Aber auch diese Skulptur wird wie alles Stoffliche im Laufe der Zeit ihren Glanz verlieren und verfallen – das elendigliche Schicksal alles Schönen.«

Letzteres klang so bitter, dass Leonardo ihn verwundert ansah. »Die Vergänglichkeit scheint Ihnen besonders zu schaffen zu machen!«

Michelangelo erwiderte einige Sekunden lang seinen Blick, bevor er fragte: »Ihnen nicht?«

Doch, musste Leonardo insgeheim einräumen. Er hatte schon seit Tagen nicht mehr in einen Spiegel geschaut, so sehr hasste er den Anblick seiner rasch alternden Züge.

»Ich kann sehr gut nachvollziehen, was Sie meinen. Man behauptet ja, das Alter habe seine eigene Schönheit, und die erkenne ich bisweilen auch durchaus – bei anderen. Mir selbst freilich scheint sie nicht gegeben zu sein,

Weitere Kostenlose Bücher