![Der Neid eines Fremden]()

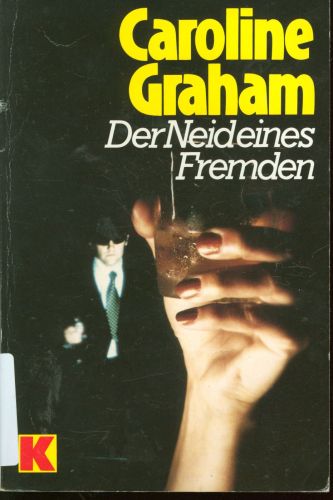

Der Neid eines Fremden

Polizei?«

»Sind Sie von der Polizei?«

Rosa zögerte: »... Ja ...«

»Wenn Sie mir Namen und Adresse geben, wird mein Vorgesetzter sie zurückrufen.«

Rosa legte auf. Es war also nicht ganz so einfach. Sie fragte sich, ob der Mann ein Angestellter des Fernsprechamts sein könnte. Dieser Gedanke beruhigte sie ein wenig. Wenn sie ihn bei seinem nächsten Anruf dazu bringen könnte, seinen Namen zu nennen, würde man ihn auf jeden Fall ausfindig machen können.

Aber gleich darauf schoß ihr ein anderer Gedanke durch den Kopf. Wenn er ihre Telefonnummer wußte, kannte er sicherlich auch ihre Anschrift. Mit einem Frösteln wurde ihr bewußt, wieviel gefährlicher dieses Wissen war. Sie durchquerte den Raum und sah aus dem Fenster, trat aber hinter die Vorhänge, als sie merkte, wie exponiert sie dastand.

Doch es schien niemand auf der Straße zu sein. Langsam näherte sie sich wieder der Scheibe. Da war das übliche Gedränge der Wagen, die Stoßstange an Stoßstange geparkt waren, darunter ihr eigener Golf, der direkt unter dem Fenster stand. Die Bäume, deren volles Blätterdach vor einigen Monaten noch ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt hatten, schienen sich jetzt mit ihren kahlen, windgepeitschten Ästen in den Himmel zu krallen. Sie sah, wie Jonathan Miller, ein großer, hagerer Mann, eingehüllt in Mantel und Schal aus seinem Haus trat. Als nächstes kam ein Mann vorbei, der einen städtischen Müllkarren hinter sich herzog. Sie hatte fast erwartet, daß er hochblicken würde, und meinte, eine erste Hürde genommen zu haben, als er weiterging, im Rinnstein nach Abfall stocherte und um die Ecke verschwand.

Wieder klingelte das Telefon. Zwischen dem ersten Schellen und dem Augenblick, in dem sie eine halbe Minute später den Hörer abnahm, ging in Rosa eine Veränderung vor. Sie wurde wütend. Sie entwickelte einen Haß gegen diesen Unbekannten, der das ruhige Gleichmaß ihres Lebens zerstörte; der jedes konzentrierte Arbeiten unmöglich machte, und ihr, wie es schien, selbst das Vergnügen an ihrer Familie nahm. Sie ließ ihm nicht die Möglichkeit, auch nur ein Wort zu sagen.

»Hören Sie. Wenn Sie noch mal hier anrufen, benachrichtige ich die Polizei. Sie gehören in eine psychiatrische Klinik. Ich habe keine Lust, mir Ihre krankhaften Fantasien anzuhören, und es interessiert mich nicht, was in ihrem kaputten Hirn abläuft. Leute wie Sie sollten eingesperrt werden. Lassen Sie mich in Ruhe, haben Sie verstanden? Lassen Sie mich in Ruhe.«

»... Rosa?«

»Oh, mein Gott.« Zitternd ließ sie sich in den Sessel fallen. Ihr Ärger war verflogen. »Duffy.«

»Was zum Teufel ist mit dir los?«

»Er hat wieder angerufen. Hier.«

»Wann?«

»Erst vor ein paar Minuten.«

»Was hat er gesagt?«

»Ich weiß es nicht.«

»Was soll das heißen, du weißt es nicht?«

»Ich glaube, ich hab' einfach abgeschaltet. Nur ein paar merkwürdige Phrasen ... die hab' ich mitbekommen ...«

Es trat eine Pause ein, dann sagte Duffy: »Was hast du jetzt vor?«

»... hm ..., ich wollte mich in der Sloane Street nach einem Vorhang umsehen.«

»Ich wollte gerade zur Kasse gehen, um meine Spesen abzurechnen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als sie dafür zu verwenden, dich zum Essen auszuführen.«

Als sie wie gewöhnlich Einwände zu erheben begann, sagte Duffy: »Ich bitte dich nicht darum, Liebling, sondern es ist beschlossene Sache. Kennst du den Gay Hussar?«

»Ja.«

»Sei kurz vor eins da.«

»Hör zu, Duffy -«

»Es hat keinen Zweck, mit mir zu streiten.«

»Ich wollte gar nicht mit dir streiten. Ich wollte mich nur bei dir bedanken.«

»Und du tust gut daran. Bis dann. Oh, noch etwas, Rosa -«

»Ja?«

»Geh' vorher noch zum Fernmeldeamt. Laß deine Nummer ändern.«

Das letzte Mal mußte sie vor zehn Jahren im Gay Hussar gewesen sein, doch es schien sich nichts verändert zu haben. Duffy war bereits da, als sie eintraf. Sie nahm auf einem der gepolsterten Stühle Platz, blieb einen Moment mit geschlossenen Augen sitzen und lauschte auf das Klappern des Geschirrs, auf das Gewirr der Stimmen im Hintergrund und auf den Regen, der gegen die Scheiben klatschte. Duffy schwieg, bis sie die Augen öffnete, und dafür war sie ihm dankbar.

»Hallo.« Er schenkte ihr ein Glas Maygar ein. Er hatte eine goldgelbe, fast grünliche Farbe. Die mit dem kalten Wein gefüllten

Weitere Kostenlose Bücher