![Der Wind der Erinnerung]()

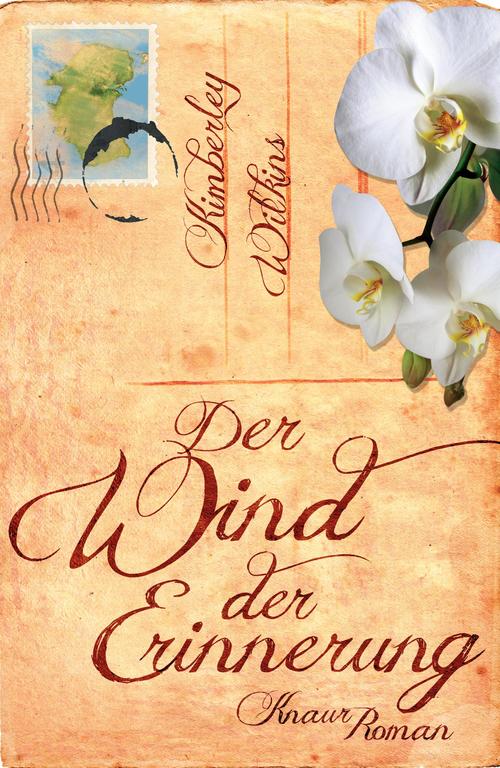

Der Wind der Erinnerung

sagen.«

»Hmm?«, fragte Lucy geistesabwesend.

»Ich habe mit Molly gesprochen, und wir alle halten es für das Beste, wenn du die meiste Zeit bei ihr und Daddy wohnst und mich nur einmal im Monat besuchen kommst.« Eigentlich wollte sie nicht weinen, aber nun brach ihre Stimme, und die Tränen flossen.

Lucy zog die Haare aus ihren Händen und drehte sich um. »Mummy, warum ist es am besten, wenn ich bei Daddy und Molly wohne?«

»Weil du dort dein eigenes Zimmer hast und in die Schule und zur Kirche gehen kannst. Außerdem weiß ich, wie sehr du deinen Daddy liebst.«

»Ich liebe

dich

aber auch sehr.«

Durch ihre eigenen Tränen sah Beattie, dass Lucys kleiner Mund bebte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie war davon ausgegangen, dass sich ihre Tochter über das neue Arrangement freuen würde. Sie legte ihre Hände sanft an Lucys heiße Wangen. »Nicht weinen.«

»Willst du mich nicht mehr bei dir haben?«

»Natürlich will ich das. Ich will dich am liebsten die ganze Zeit bei mir haben.« Sie drückte Lucy fest an sich. »Aber mein Leben ist so ungewiss, und Daddy und Molly können dir Dinge bieten, die ich mir nicht leisten kann.«

»Ich werde dich vermissen«, sagte Lucy gedämpft an ihrer Schulter.

»Ich vermisse dich auch. Aber du kommst einmal im Monat für eine Woche zu mir.« Noch während sie das sagte, wurde ihr klar, dass es auf Dauer nicht funktionieren würde. Denn nächstes Jahr käme Lucy in die Schule.

Und sie wusste nicht, ob sie dann überhaupt noch eine Stelle hatte.

Und während Lucy an ihrer Schulter weinte und ihr Herz sich verkrampfte und sie die ganze Last ihres unsicheren Lebens spürte, wurde Beattie plötzlich wütend. Als sie Henry verlassen hatte, wollte sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Eine Frau sein, die Dinge tat. Und doch musste sie ihre Tochter aufgeben, weil sie fürchtete, dass man ihr wieder Dinge antun würde. Sie war des Kämpfens müde, so müde, dass ihre Knochen schmerzten. Sie wollte doch nur einen anständigen, sicheren und gutbezahlten Job, aber es gab Tausende, die das Gleiche wollten. Sie war nur eine von vielen, die auf der Stelle traten; wie sollte sie Henry und Molly je beweisen, dass sie sich angemessen um ihre Tochter kümmern konnte?

Gab es irgendetwas, das sie tun konnte, um sich von den anderen abzuheben, gab es eine Idee, der sie noch nicht nachgegangen war, oder eine besondere Begabung oder ein Talent, das sie einsetzen konnte? Schneidern konnten viele, aber sie hatte jahrelang Männer um sich gehabt, die listig wie Ratten waren. Was hatte sie daraus gelernt?

Eine Idee formte sich in ihr. Ihr wurde schwindlig vor Angst. Dennoch beschloss sie zu tun, was sie tun musste.

* * *

Es war spät, Raphael und sein Anwalt Leo Sampson hatten bereits gegessen. Nun musste Beattie ihnen nur noch den Brandy bringen. Sie stand im Flur, brachte es aber nicht über sich, die Tür zu öffnen und einzutreten. Ihre Nerven ließen sie im Stich. Am liebsten hätte sie selbst einen großen Schluck von dem Schnaps genommen, um sich zu stärken.

Tu es, Beattie, tu es.

Ein besserer Zeitpunkt würde nicht kommen. Leo musste dabei sein, denn in einem Monat könnte Raphael schon weg sein. Also trat sie entschlossen vor und öffnete die Tür.

Diesmal zuckte sie nicht zusammen, wollte sich nicht unsichtbar machen. Sie ging zum Esstisch, stellte das Tablett ab und wartete hoch aufgerichtet, bis man sie zur Kenntnis nahm.

»Beattie?«, fragte Raphael und ließ wie immer die Augen über ihren Körper wandern. »Du wirst allmählich lästig. Wir haben zu reden.«

Leo Sampson lächelte schwach, Raphaels Verhalten schien ihm peinlich zu sein. »Stimmt etwas nicht?«

»Darf ich mich kurz dazusetzen?«

Raphael zog die Augenbrauen hoch und wedelte lässig mit der Hand. »Wenn es sein muss. Nimm dir auch etwas zu trinken.«

Beattie setzte sich und schenkte allen ein. Sie kippte den Brandy rasch hinunter und zwang sich zur Ruhe. Sie durfte sich ihre Furcht nicht anmerken lassen.

»Nun, worum geht es?«

»Soll ich euch allein lassen?«, erkundigte sich Leo.

»Nein, nein, Mr. Sampson. Ich brauche Sie dringend hierbei.« Sie lächelte und wandte sich wieder zu Raphael. »Mr. Blanchard, vor einigen Wochen sind Sie zu mir ins Schererhäuschen gekommen und haben gesagt, Sie würden alles dafür geben, wenn Sie mit mir schlafen könnten.«

Leos buschige Augenbrauen schossen in die Höhe. »Ganz ruhig«, sagte er, doch Beattie wusste nicht, an wen sich die Warnung

Weitere Kostenlose Bücher