![Die 101 wichtigsten Fragen - Rassismus]()

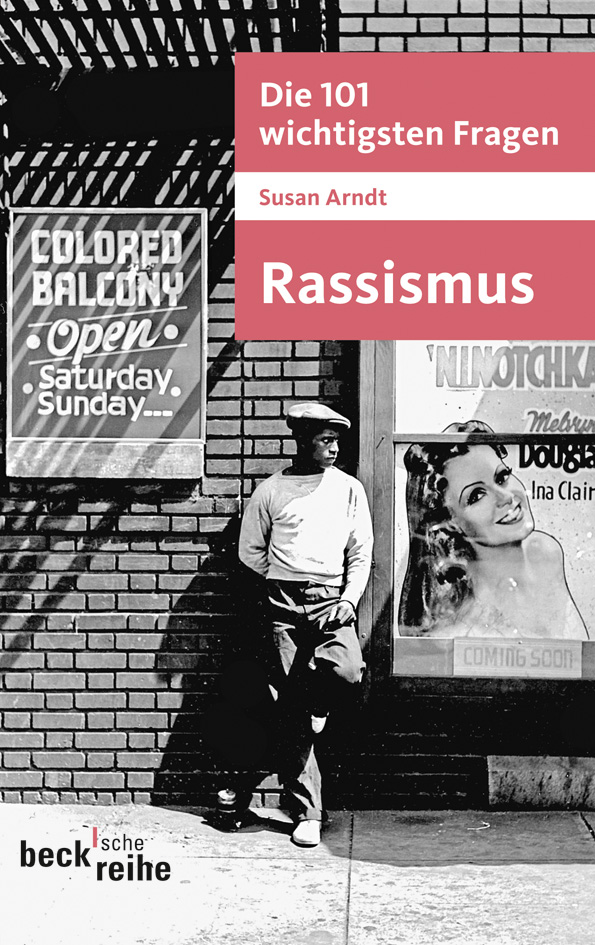

Die 101 wichtigsten Fragen - Rassismus

schlussfolgert: «Hegels Geschichtsphilosophie macht deutlich, dass sich der Geist in

weißen

Völkern verwirklicht hat. Als Träger des Geistes sind

weiße

Menschen europäischer Herkunft ganz Mensch und mit der Aufgabe betraut, den Rest der Welt zu humanisieren. Merkwürdig ist dabei, dass diese Humanisierung der übrigen Welt durch so unmenschliche Maßnahmen wie die Sklaverei geschehen kann. Doch eine solche Ansicht ist unter Denkern wie Kant und Hegel nichts Ungewöhnliches.»

36. Welche Disziplinen brachte der «wissenschaftliche Rassismus» im 19. Jahrhundert hervor? Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Europa jede relevante Entwicklung und Entscheidung als «wissenschaftlich» begründet hingestellt. Das war eine transnationale Klammer, die ein hohes Maß an Verständnis bei den Nachbarn voraussetzen konnte und kam auch in der Verwissenschaftlichung des Rassismus zum Tragen. Im Zeitalter der Verfassungsstaaten hatte dieser nicht zuletzt die Aufgabe zu begründen, wer an den postulierten Werten wie Freiheit und Gleichheit partizipieren dürfe. Das Ende der Sklaverei tat dem Ansinnen, Rassismus wissenschaftlich zu fundieren, keinen Abbruch: Dem Kolonialismus stand seine größte Entfaltung noch bevor.

Stärker als bislang wurde nun «Hautfarbe» mit anderen körperlichen Markern wie Haar, Nasen-, Lippen-, Schädel- und Gesichtsform oder Wangenknochen zusammengedacht. Es kam zur Neuausrichtung der Physiognomie und der Etablierung von Disziplinen wieVergleichende Anatomie oder Anthropologie, die die rassistische Vermessungslehre hervorbrachten. Als die Zweifel an diesem Verfahren wuchsen, flüchteten die «Rassentheoretiker», einem allgemeinen Wissenschaftstrend folgend, tiefer in den Körper. Bald dominierten «innere Merkmale» wie Blut und Gene die Theorien. Man hoffte, «Rassen» genetisch nachweisen zu können, und verband diese neuen Ansätze mit bisherigen Markern wie «Hautfarbe» oder Schädelform. Gene wurden zu Trägern soziokultureller Eigenschaften erkoren, die wiederum eine «Rassenhierarchie» legitimierten.

Der Sozialdarwinismus propagierte in einer Missinterpretation des Darwinschen «survival of the fittest», dass es zum Wohle der (

weißen

) Menschheit legitim sei, jene auszurotten, die sich historisch als unterlegen erwiesen hätten. Francis Galton (1822–1911) brachte «Rasse» und Klasse zusammen und warnte davor, dass die Unterschichten, denen er einen natürlichen Hang zur Kriminalität unterstellte, sich stärker fortpflanzen würden als die Mittelklasse. Anders als den Sozialdarwinisten galt ihm dies nicht als Evolution, die naturgemäß definiere, wer im Recht sei (zu herrschen), sondern als Bedrohung für die «natürliche Ordnung», die ein Gegensteuern erforderlich mache. So begründete er die Wissenschaft, die regulieren sollte, wie sich die Menschheit in Zukunft fortpflanze: die Eugenik.

Rechtsradikale vertraten ebenso eugenische Positionen wie Linksradikale, Sozialdemokraten ebenso wie Konservative. Im Kern hofften sie, wenn auch politisch unterschiedlich motiviert, «höherwertige» Menschen zu schaffen oder zumindest den «Degenerationsprozess» stoppen zu können. An der Wende zum 20. Jahrhundert, als einige in den Wirren sich widersprechender «Rassentheorien» von mehr als 100 «Rassen» ausgingen, war die Eugenik zu einer anerkannten Disziplin geworden. Als Ausrottungspolitik kam Eugenik aber erst bei den Nationalsozialist_innen zum Zuge.

Doch nicht nur Philosophie, Biologie, Zoologie und medizinische Wissenschaften waren bestrebt, «Rassen» wissenschaftlich nachzuweisen. Für die Eroberung der Kolonialräume waren auch Natur- und Technikwissenschaften wie die Geologie, Bergbauwissenschaft, Agrarwissenschaft oder die Archäologie gefragt sowie kulturwissenschaftliche Fächer wie die Linguistik. Wissenschaft schafft und konturiert Wissen, und alles rassistische Wissen, das uns bis heute begleitet, hat eine Absicherung in und durch Wissenschaft und ihre Institutionen erfahren.

37. Was wollten Arthur de Gobineau und Houston Stewart Chamberlain? Philosophen und andere Denker boten diskursive Anknüpfungspunkte für aggressivere Ansätze und Überlegungen. Einen davon vertrat Arthur de Gobineau (1816–1882). 1853 bis 1855 veröffentlichte er den

Essai sur l’inégalité des races humaines

(dt.

Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen

). Es war das erste Buch mit langfristiger Wirkung, dass allein «Rassentheorien» zum Gegenstand hatte.

Weitere Kostenlose Bücher