![Die Frau des Seiltaenzers]()

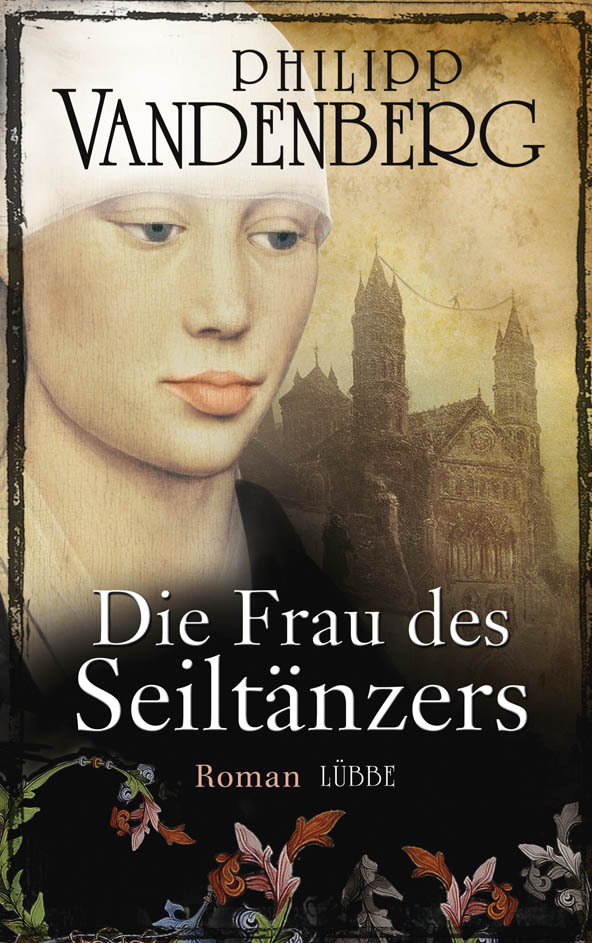

Die Frau des Seiltaenzers

Bei der Vorstellung, aus der Menge herauszutreten und mit dem Großen Rudolfo zu zechen, fühlte sie sich unbehaglich. Deshalb zog sie Melchior am Ärmel und raunte ihm zu: »Lass uns verschwinden. Es wäre besser, wir müssten keine Erklärungen abgeben, woher wir kommen, wohin wir gehen. Gauklern kann man nie trauen!«

»Du hast recht«, antwortete Melchior, und so drängten sie sich durch das Menschengewühl zurück zum ›Roten Ochsen‹. Der Wirt war sein einziger Gast. Er habe schon bessere Tage erlebt, bemerkte er im Hinblick auf die leere Gaststube mit sarkastischem Grinsen. Dann reichte er Melchior eine Laterne und wünschte eine gute Nacht.

Die Treppe zum obersten Stockwerk unter dem Dach ächzte bei jedem Schritt wie ein ausgedienter Leiterwagen, voll beladen mit Heu. Von den Wänden blätterte der Putz, und auch das Zimmer zur Nacht hatte schon bessere Tage erlebt. Zwei Fenster mit Butzenscheiben gingen zum Hof. Darunter stand das Bett, ein quadratischer Holzkasten zu ebener Erde mit einer Felldecke und zwei Strohsäcken, aus denen abgeknickte Strohhalme hervorragten. Neben dem Lager auf beiden Seiten ein Stuhl. Mehr gab es nicht an Einrichtung.

Melchior stellte die Laterne auf den rechten Stuhl und warf Magdalena einen Blick zu, den sie nicht deuten konnte. Was die Einrichtung einer Schlafstätte betraf, waren beide nicht gerade verwöhnt. Die Fenster hatten Scheiben aus Glas, die Strohsäcke waren trocken, und Mäuse oder Ratten schien es nicht zu geben – jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Was wollten sie mehr?

Ohne groß darüber nachzudenken, begann Magdalena sich zu entkleiden. Dass Melchior dabei zusah, störte sie nicht. Die Jahre im Kloster hatten sie abgestumpft und ihr jede Sinnlichkeit gegenüber dem anderen Geschlecht genommen. Männer übten auf sie keine Anziehungskraft aus. Ja, in Gedanken fürchtete sie sich vor dem Augenblick, wenn ein Mann ihr jemals in eindeutiger Absicht gegenüberträte. Von Melchior hatte sie, dessen war sie sich gewiss, nichts zu befürchten. Als Kind hatte sie oft zur Sommerzeit nackt mit ihm im Bach gebadet. Für beide war das die natürlichste Sache der Welt. Warum sollte das jetzt anders sein?

Beim Anblick der flackernden Laterne erinnerte sie sich plötzlich wieder an die Vorkommnisse der vergangenen Nacht. Ihre Hände begannen zu zittern. Mit Daumen und Zeigefinger, die sie zuvor mit Speichel benetzt hatte, löschte sie das Licht und legte sich auf die rechte Seite des Bettes. Melchior folgte ihr schweigend, ohne sich seiner Kleider zu entledigen, als wollte er nachts jederzeit gerüstet sein, einen Feind abzuwehren.

Welchen Gedanken mag Melchior wohl nachgehen?, überlegteMagdalena. Aus der Ferne drang der Straßenlärm in die finstere Kammer. Johlen, Rufen und Beifallsklatschen. Von wohliger Müdigkeit übermannt, war Magdalena gerade am Einschlafen, als sie, schon halb aus der Ferne, Melchiors Stimme vernahm.

»Du hast mich nicht gefragt, warum ich die Sprache wiederfand«, hörte sie Melchior sagen.

Von einem Augenblick auf den anderen war Magdalena hellwach. Was sollte sie antworten? Wie sollte sie reagieren? Schließlich redete sie in die Dunkelheit der Kammer: »Ich dachte, meine Frage würde dich unnötig belasten.«

Darauf machte sich erneut Schweigen breit. Die Stille zwischen beiden schien endlos, bis Magdalena es nicht mehr aushielt und fragte: »Warum, glaubst du, hast du die Sprache wiedergefunden?«

Offenbar hatte Melchior lange auf diese Frage gewartet. »Zuerst musst du wissen, warum ich die Sprache verloren habe«, antwortete er, und dabei konnte er seine Erregung kaum verbergen.

»Willst du es mir sagen?«

Als müsste er Anlauf nehmen für eine lange Erklärung, begann Melchior erst langsam, allmählich jedoch immer schneller zu reden. Dabei hörte er sich an, als erzähle er eine Geschichte, als rede er von jemand Fremden, nicht von seiner Mutter.

»Meine Mutter war eine Weißnäherin, eine Frau von großem Talent und blendendem Aussehen. Niemand, auch sie selbst nicht, konnte ahnen, dass gerade diese Eigenschaften Ursache eines tragischen Schicksals sein würden. Fingerfertigkeit und Geschmack, mit denen sie Weißwäsche fertigte, brachten ihr schon in jungen Jahren einen respektablen Kundenkreis. Herren des Adels ließen von meiner Mutter ihre Leibwäsche nähen, und der Bischof von Regensburg bezog von ihr seine mit reichlichem Spitzenbesatz verbrämten Chorhemden. Letzterer war es auch, der nicht nur an der Nähkunst

Weitere Kostenlose Bücher