![Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)]()

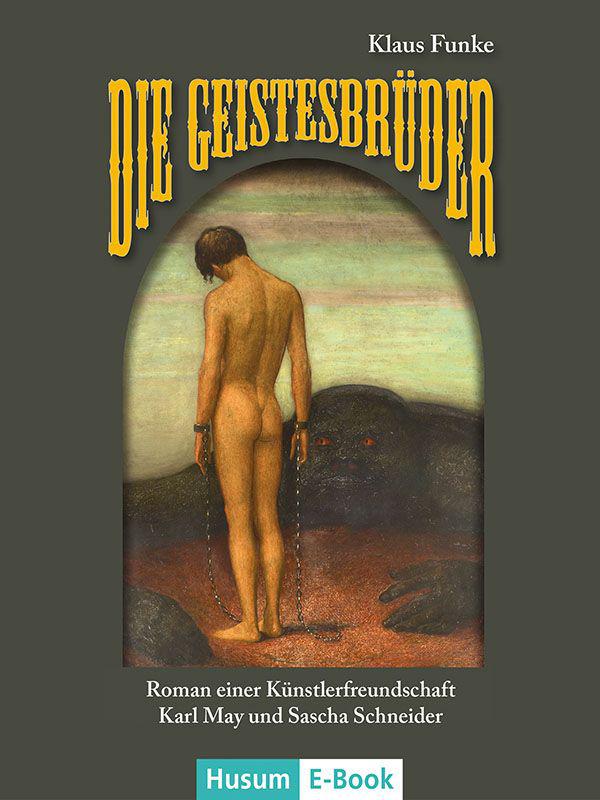

Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)

zur Decke, sagte: Es sei ein Drama, seit seiner frühen Jugend leide er daran, in einem Körper eingesperrt zu sein wie in einem Gefängnis und nichts dagegen tun zu können, als in Verborgenheit und Heimlichkeit dieser Lust zu frönen, immer auf der Hut sein zu müssen, nicht aufzufallen und nicht erwischt zu werden, denn die umgebenden Verhältnisse, die meisten Menschen seien feindlich, intolerant und böse. Die meisten wollten nicht verstehen. Sie sperrten sich ab gegen einen wie ihn. Er leide daran, wie in Russland Anton Rubinstein, wie Peter Tschaikowski gelitten habe, wie in England neuerdings Oscar Wilde leide, wie viele andere Künstler und hochbegabte Menschen litten, auch hier in Deutschland, ach, er wolle keine Namen nennen. Ja, er leide daran, sagte Schneider, aber das Ganze sei natürlich keine Krankheit, es sei eine andersartige sexuelle Orientierung. Bekanntlich wäre dies ja seit der Antike bekannt, und hätte dort damals als beinahe normal gegolten, aber er wolle keine Beispiele nennen oder Geschichten erzählen, die seien allesamt bekannt. Jeder kenne sie. Kurzum, er sei ein Homosexueller, er könne nur Männer lieben. Doch dies führe hier bei uns in Deutschland zur Stigmatisierung. Man werde, so es bekannt geworden, ausgestoßen, öffentlich gemieden. Aber er könne mit diesem Makel, diesem Stigma nicht weiterleben, besonders als Künstler nicht. Er wolle seine Veranlagung nicht länger verheimlichen, er müsse ans Licht mit ihr, egal, was dann geschähe, und deshalb sei seine heutige Offenbarung ein erster Schritt, weitere müssten folgen. Man beginne, habe er sich gesagt, am besten bei seinen Freunden. Freunde und enge Verwandte, Geschwister, so glaube er, müssten zuerst Verständnis haben, sie kennten einen, sie liebten einen, sie könnten Hilfe geben … zuerst wolle, nein müsse er ihnen also erzählen, wie er sich in seiner Jugend zu seiner Veranlagung bekannt habe, wie es ihm da ergangen sei:

Dass ich auf Jungs stehe, wusste ich schon mein ganzes Leben lang. Aber als Kind konnte ich mit dem Begriff „Päderast“ natürlich nichts anfangen. Irgendwann kamen dann Jungs, noch in meiner Petersburger Schulzeit, in mein Leben, von denen ich dachte, mal was mit ihnen anfangen zu können, noch wusste ich nicht was, aber dass es mehr als pure Jungensfreundschaft wäre, fühlte ich irgendwie. Später, am Ende der Schulzeit und dann auch hier in Dresden als Student der Kunstakademie, kamen wieder andere Jungs, junge Männer, Schüler, Studenten, bei denen ich mir von diesem und jenem dachte, mit ihm eine Beziehung eingehen zu wollen. Und dann noch später, gegen Ende des Studiums, ich war 23, als ich mit einem ehemaligen Mitstudenten, August Zschirner, zusammen in ein Atelier zog, wir die ersten Aufträge bekamen und Ausstellungen bestritten, da hab ich irgendwann angefangen mir einzugestehen, dass ich wirklich einer bin, der nur Männer lieben kann. Doch nicht etwa Zschirner war der Auserwählte, es war ein anderer, dessen Name ich hier nicht verraten möchte. Als dieses erste Bekenntnis vor mir selber geschafft war, ging es mir lange Zeit gut. Zu meinem besten Freund, Sie wissen, es ist, seit ich 25 Jahre alt bin, der große Maler Max Klinger, habe ich eine ganz besondere Beziehung. Da ich in meiner Jugendzeit in Dresden und auch als Student an der Akademie nicht viele echte Freunde hatte, denn, das gebe ich zu, ich war schon immer ein wenig schwierig und bevorzugte die Einsamkeit, ist mir diese Freundschaft zu ihm ganz enorm wichtig. Mit Max kann ich über alles reden und ich weiß, er behält es für sich. Und selbst wenn er mal mit einer meiner Entscheidungen oder einer Einstellung Schwierigkeiten hätte, ich rede hier nicht von Künstlerischem, würde er immer zu mir stehen. Dies weiß ich. Gerade deshalb war es natürlich besonders schwer für mich, ihm zu sagen, dass ich ein Päderast bin. Man weiß ja nie, wie einer drauf reagiert, und ich wollte gerade ihn nicht verlieren …

Wir, Max und ich, wir sind damals ab und zu abends in der Stadt in eine Schankwirtschaft etwas trinken gegangen. Die Kneipe liegt etwas außerhalb der inneren Stadt, es gibt sie heute noch, sie heißt „Mutter Unger“ und befindet sich unterhalb des Körnerplatzes an der Elbe. Auch am 25. Februar 1896 hatten wir das wieder einmal gemacht, wir waren mit der Straßenbahn hinausgefahren und sind zu „Mutter Unger“ gegangen. Ich werde dieses Datum kaum je wieder vergessen. Lange saß ich schweigsam am Tisch, aber

Weitere Kostenlose Bücher