![Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)]()

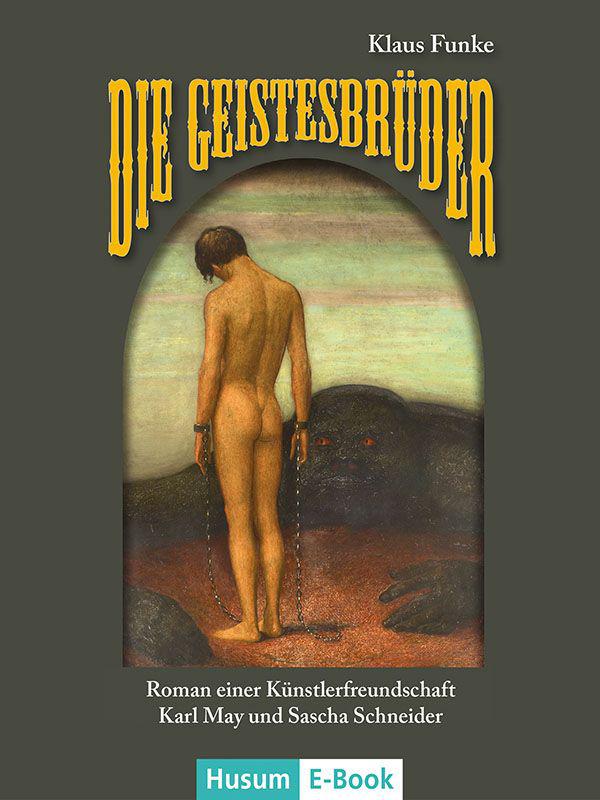

Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)

ist er krank, hält sich zur Kur im Kurberg-Sanatorium in Wachwitz bei Dresden auf, Haus 5, Zimmer 206, hat sich den Anordnungen des Klinikdirektors Doktor Herrmann Klencke-Mannhart unterworfen, eines großen, herrischen, unduldsamen Menschen: Bäder, Massagen, Ruhen im Freien in Wolldecken gehüllt, Trinkkuren, Diät, kleine Spaziergänge bis zum fünf Minuten nahen Wald und zum dämmrig stillen Wachwitzgrund, wo der Gönnsdorfer Bach seine glitzernden, gurgelnden Wasser hinunter in Richtung Elbe schiebt. Aufregungen sind verboten. Abwechslung der Gesundheit abträglich. Still läuft das Leben im Sanatorium. Eigentlich nichts für ihn. Wenn es da nicht ab und zu eine neue Bekanntschaft gäbe, wäre es nicht zu ertragen. So wie in der vorigen Woche die kleine Lilly Schneider, des Malers Sascha Schneiders Schwester, ein nettes Mädchen, leider von allerlei Leiden geplagt, ach, er wird sie in den nächsten Tagen mal besuchen, mit ihr spazieren gehen. Darauf freut er sich. Ob es bei ihm selber, wie schon früher, die Lunge ist, Dittrich weiß es nicht, vielleicht sind es bloß die Nerven, die Ärzte, allen voran der Klinikchef, sie schweigen sich aus. Der Husten ist locker, Auswurf hat er wenig, und wenn, ist der klar, weißlich und ohne Blut, auch kein Fieber ist zu messen, aber müde fühlt er sich, furchtbar müde. Müde und abgeschlagen. Nur dem Freund zuliebe ist er hier nach Radebeul gekommen, um ihm den Gefallen zu tun, dabei zu sein, wenn dieser Windbeutel, der Lebius, seine Frechheiten herausbringt, denn mehr als Frechheiten werden es nicht sein, das ahnt er, nein fast weiß er es. Was kann der schon wollen, dieser Herr Redakteur und Zeitungsverleger, wie er sich nennt, es wird seine übliche Betteltour sein. Er braucht Renommé, braucht Aufmerksamkeit und Anerkennung und er braucht bekannte Leute, die für ihn schreiben, möglichst umsonst natürlich, oder solche, die ihm etwas schenken. Er ist ein Schnorrer, dieser Kerl. Ach, er kennt das. Aber, was nützt es, man muss Leute wie diesen Lebius frontal nehmen und einbeziehen, man kann sich nicht vor ihnen verstecken, sie kommen wie die Asseln auf tausend Wegen und finden einen immer irgendwo. Vielleicht schreibt er was für den Herrn, er selber, der Maxe Dittrich, vielleicht bindet er ihn auf diese Weise an sich, kundschaftet ihn aus und kann ihn von Karl fernhalten. Der hat sowieso genug am Hals und er lässt sich so leicht täuschen. Lobt man ihn, heuchelt ihm Freundschaft und Zuneigung, schon wird er weich, weil er sich selber zu sehr liebt, sein alter Karl, und neuerdings, seit er dieses China-Buch schreibt, ist er noch weicher und romantischer geworden, die ganze Welt will er umarmen mit seinem Friedenswahn.

Ach, Karl, sei froh, dass du einen wie mich hast.

Nein, er, der Max Dittrich, fühlt sich nicht wohl und er ist wahrscheinlich wirklich krank, ein bisschen hat er auch Mitleid mit sich selber. Den Mantel hat er schlampig hingeworfen, er hängt über einem Stuhl, eine abgewetzte Ledertasche mit ein paar Papieren, älteren und neuen Manuskripten, hält er noch auf den Knien, will sie nicht aus der Hand geben. Vielleicht auch, weil im vorderen Fach eine Rechnung steckt, die letzte Rechnung vom Sanatorium, und die kann er nicht bezahlen. Zweiundsiebzig Mark. Er wird Karl bitten müssen, sie ihm auszulegen, diese Rechnung. Am Ende der Woche wird sie fällig und er hat keinen Pfennig.

So hockt er auf dem schwarzen Ledersofa vor dem Gemälde des Malers Schneider. Sein Gesicht, fahl und grau, mit dem üppigen, tief in die Stirn gewachsenen, schwarzen Haar und dem starken Bart ist vor galligem Unmut verzogen, der Mund, vom Bart überwuchert, verpresst, die heftigen, dunkelblauen Augen unter den filzigen, dicken, schwarzen Brauen schauen finster. Die runde Brille hält er in der Hand. In letzter Zeit stört sie ihn. Und er sieht auch ohne sie gut. Nein, er hat keinen Blick für das neue Bild, sieht nicht die biedere Behaglichkeit, mit der der Salon eingerichtet ist, nichts von der freundlichen Maiensonne, die von der Seite hereinfällt.

Der Militärschriftsteller und Publizist Max Dittrich hat, außer seiner gesundheitlichen Malaise, die ihn immer wieder anfällt und die in letzter Zeit stärker und fühlbarer geworden ist, allen Grund zum Verdruss. Sechzig Jahre alt wird er im Juni werden, und weit entfernt ist er von der Erfüllung seiner Träume. Zwar hat er vor mehr als zwei Jahren wieder geheiratet, dreißig ist seine Josy, die Josefine Helene, sein

Weitere Kostenlose Bücher