![Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)]()

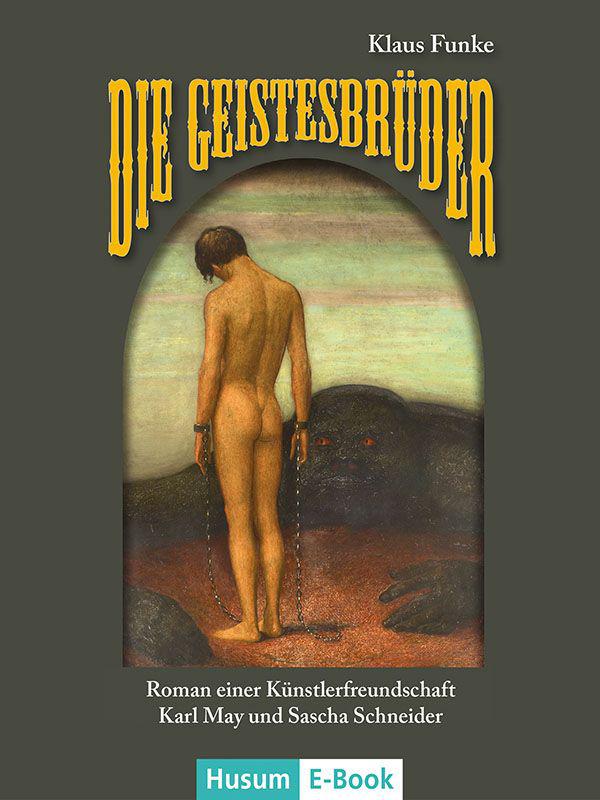

Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)

den Dreck, kaum habe einer einen Titel, schon probte der Deutsche den Kniefall – ihm, Lebius, werde übel davon, denn in Wahrheit müsse man dieses Prinzip umkehren, es müsse darum gehen, dass man so viel Obrigkeit wie möglich, die Beamten und überhaupt alle öffentlichen Angestellten in einen Sack bekäme. Und, Herrschaften, sie sollten ihm glauben, das sei sehr leicht, denn ein jeder von diesen Leuten habe sozusagen „Werg am Rocken“. Man brauche nur nachzuforschen, was jeder Einzelne für verborgene Sünden und Fehler zu verstecken habe. Dadurch bekommt man sie in die Hand. Und nichts sei schöner als das Gefühl, mehr zu wissen als die dumme Masse ringsum. Es sei ja ein journalistischer Grundsatz, den er sich besonders zu eigen gemacht habe: Man bringe das Herausgefundene in sein eigenes Blatt, möglichst in kleinen hochwirksamen Dosen, also in Form von Fortsetzungen zum Beispiel, und zwar so, dass es nicht als direkte Drohung, aber doch von dem Betreffenden und von allen Lesern verstanden werde. Dann habe man die Burschen fest in der Hand; dann müsse jeder nach seiner Pfeife tanzen. Und der Nebeneffekt: Auf diese Weise komme man in den Ruf eines „tüchtigen Kerls“; man werde gefürchtet; die Öffentlichkeit erkenne bald, oh, da sei einer am Werke, mit dem man sich besser nicht anlege, der recherchiere und filtere alles heraus. Und das Blatt werde gekauft, es werde einem aus der Hand gerissen und mit jeder verkauften Zeitung werde der eigene Geldbeutel dicker und die eigene Anerkennung schwölle an, wenn man dies alles erkannt habe, die ureigensten Prinzipien des Journalismus, dann habe man gewonnen, denn nichts wollten die Leute lieber als die übelsten Skandale, am liebsten schaute man dem Nachbarn ins Schlafzimmer und ins Herzhäuschen, fremder Dreck rieche einem am angenehmsten, nichts wollten die Leute mehr, als vom Unglück ihres Nächsten lesen, es miterleben, fremdes Leid – wie schön. Was kümmere einen fremdes Leid? Nichts so sehr wie das Unglück der anderen besänftige den braven Bürger mit seinem eigenen Schicksal. Das sei die Devise, und nicht etwa Liebe oder Mitgefühl. Nächstenliebe? Ha, ha, eine romantische Mär und gefühlsduseliger Quatsch unserer Kirchen – und so regiere man als Zeitungsmensch mehr und mehr, und man könne alles, weiß Gott alles erreichen, ja alles, was man nur wolle. Aber die Krux sei eben, nur wer Geld habe, könne wirklich etwas davon erreichen, nur mit Geld käme man in den Zeitungsolymp und auf jene Höhen, wo einem alles erlaubt sei, dorthin, wo die Narrenfreiheit zur Regel geworden; man brauche für den Start ins Zeitungsleben einen Grundstock an Kapital. Leider sei es aber die Regel, dass Journalisten und Redakteure wie er arme Schlucker wären, sie müssten sich gegen Geld emporschreiben, sie müssten sich korrumpieren und prostituieren, müssten gegen ihre Ideale, gegen ihre Überzeugungen handeln, dagegen anschreiben, denn nur wer Geld habe, könne sich den Luxus einer eigenen selbstständigen Meinung leisten.

Und deshalb: Nur wer ihnen, den Journalisten und Redakteuren, Geld gebe, sagte Lebius und trank einen großen Schluck vom Wein seines Gastgebers – wer uns Geld gibt, viel Geld natürlich, dem dienen wir, dem sind wir hörig, den belobigen wir mit Huldigungen, dem bringen wir Brandopfer mit journalistischem Weihrauch. Jawohl, wir können unsere Gönner in den Himmel schreiben so wie wir unsere Gegner in die Hölle zu stürzen vermögen … Auch er, Rudolf Lebius, wolle solche Ziele erreichen, auch er werde einst ein Zeitungsfürst sein, dem man opfere, huldige und den man anbete, von dem es abhänge, das Leben und Sterben – aber gegenwärtig sei er erst einmal dabei, den beschwerlichen Teil des Weges zu gehen, und weil er Unterstützer brauche, deshalb sei er hier …

Lebius machte eine Pause. Herausfordernd, Zustimmung erheischend schaute er in die Runde, trank, rauchte, saß mit schiefem Mund lächelnd, wartete. Aber niemand, weder May noch Dittrich, sagte etwas. Schweigen herrschte im Salon der Villa Shatterhand. Verlegen, beklommen blickte der Gastgeber zu Boden, und Max Dittrich, weil er die Empfindungen seines Freundes kannte, trank, um Zeit zu gewinnen, nun auch aus seinem Glas, seufzte und streckte die Beine aus. Dann, mit einem Blick auf Karl May, fragte er, warum er, Lebius, sich nur so aufspiele, warum er sich den Anschein gebe, wie ein Mephisto aufzutreten, schließlich sei Karl May nicht der Faust’sche Schüler und er,

Weitere Kostenlose Bücher